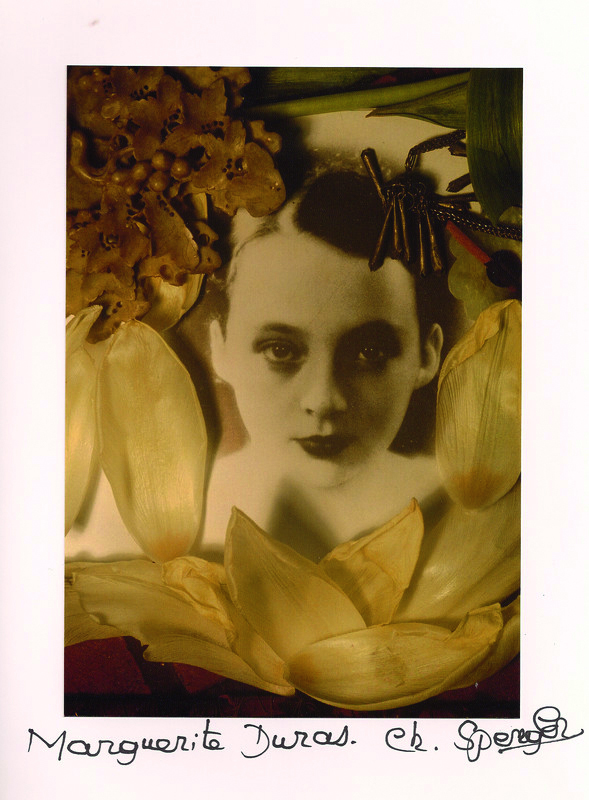

Brigitte Patient, c’est d’abord une voix. Une voix chaude, assez basse, qui dès les premières paroles pose un climat, de calme et d’ouverture. Ici, on va prendre le temps. Un temps curieux et gourmand. Depuis plus de 30 ans, elle se livre à un pas de deux avec la photo, une danse légère qui la porte, dans un aller et retour constant, de valeurs sures en découvertes, d’étonnements en admiration. Au fil de son voyage, la visiteuse curieuse des premiers temps s’est peu à peu muée en guide avisée d’un petit monde qui, comme tous les autres, a ses personnalités, ses moments, ses usages… Au fil de ses émissions, elle s’en est peu à peu fait l’interprète, la passeuse, et patiemment, elle a trouvé sa place en tissant des liens entre le public et lui.

C’est le parcours d’une gamine du Berry, qui s’ennuyait plutôt et qui, à la faveur de visites chez un cousin parisien, découvre, les yeux grands ouverts, le plaisir de se plonger dans le vertige culturel de la capitale. Parmi tous les champs qu’elle explore : l’image fixe et la magie de ses potentiels imaginaires, hors champs visuels et temporels. Ça restera.

Jeune femme elle devient institutrice, mais lorsqu’un de ses profs, dont elle découvrira bientôt qu’il est directeur d’une radio à Bourges, lui demande de faire des voix, elle est… assez séduite par ce qu’elle entend en s’écoutant, et, sent très vite que ça va être son truc. Elle mène de front pendant quelques années son travail d’institutrice et ses activités grandissantes à la radio pour finir par démissionner de l’éducation nationale et « monter à Paris ».

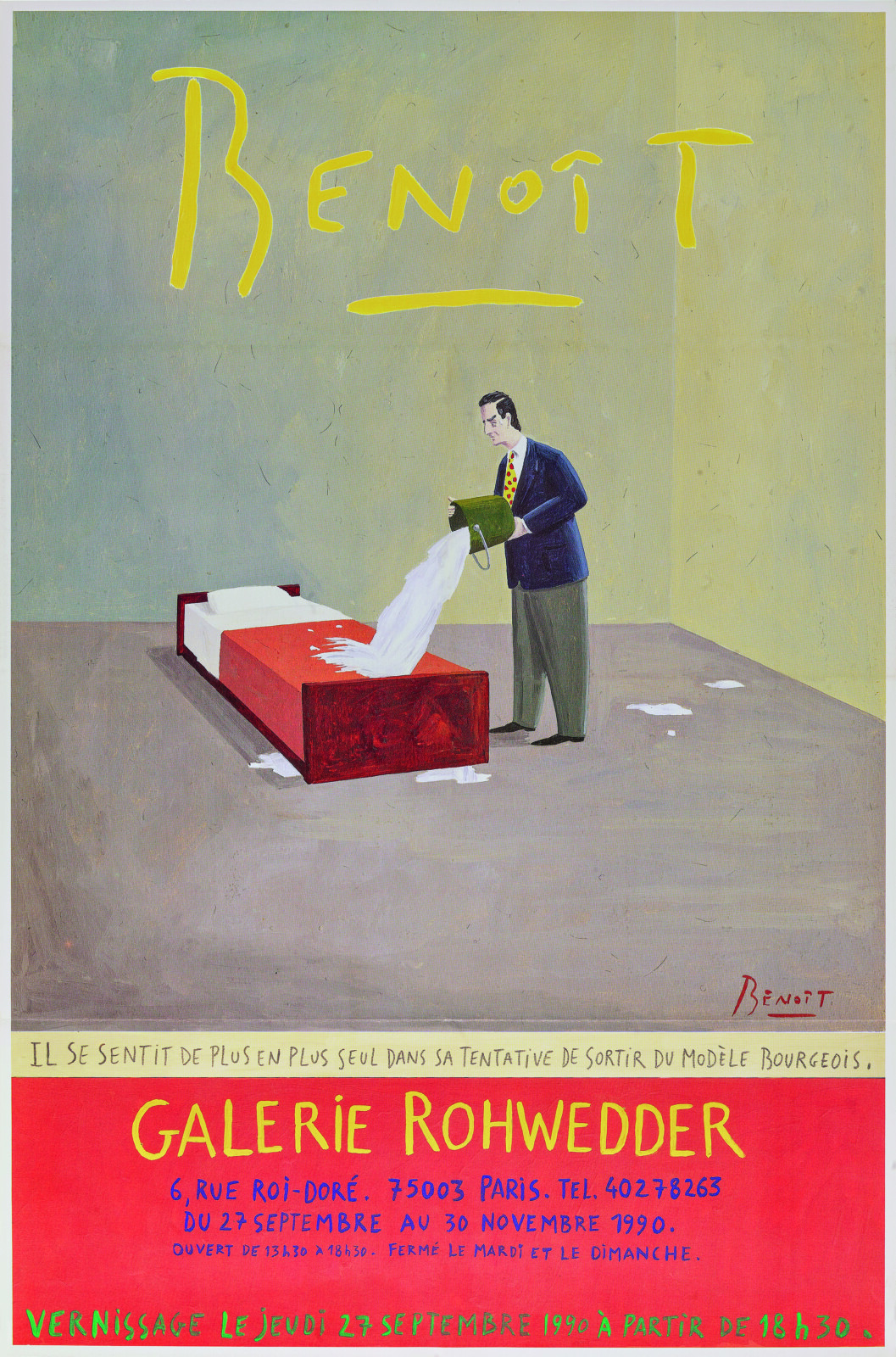

On est au début des années 80 et entre les remplacements qu’elle a l’occasion de faire, elle enrichit sa culture et alimente sa curiosité en fréquentant les galeries, qui curieusement, l’intimident moins que les musées. La photo a de plus en plus sa faveur, et ça ne va pas ralentir. Elle rejoint ensuite une radio suisse, station Couleur 3, dans laquelle elle fait vraiment ses armes avec, pour la première fois, un poste fixe, et en quatre ans, un vrai apprentissage. Elle la quittera quatre ans plus tard (1990) pour revenir à Paris et, d’abord testée sur la grille d’été, elle est finalement engagée à France Inter à la rentrée de la même année.

Elle animera et produira dans les années suivantes un assez grand nombre d’émissions, avec toujours, papillonnant dans sa tête, l’idée de faire quelque chose autour de l’image fixe. À partir du début des années 2000, elle propose chaque saison un projet d’émission autour de la photo qui finira par être accepté en… 2012. Elle aura fini par venir à bout du reproche récurrent qu’on opposait à son projet : « Ça n’a pas de sens de faire une émission sur l’image à la radio ! » On en fait bien sur le cinéma… Elle démontrera les années suivantes, au fil des différentes formes que prendra l’émission, que c’était possible. Et même carrément passionnant.

Regardez voir

« Regardez voir » c’était la seule émission sur la photo à la radio. Et pas n’importe laquelle. Avec une émission sur France Inter, c’était la photo dans un « grand média ».

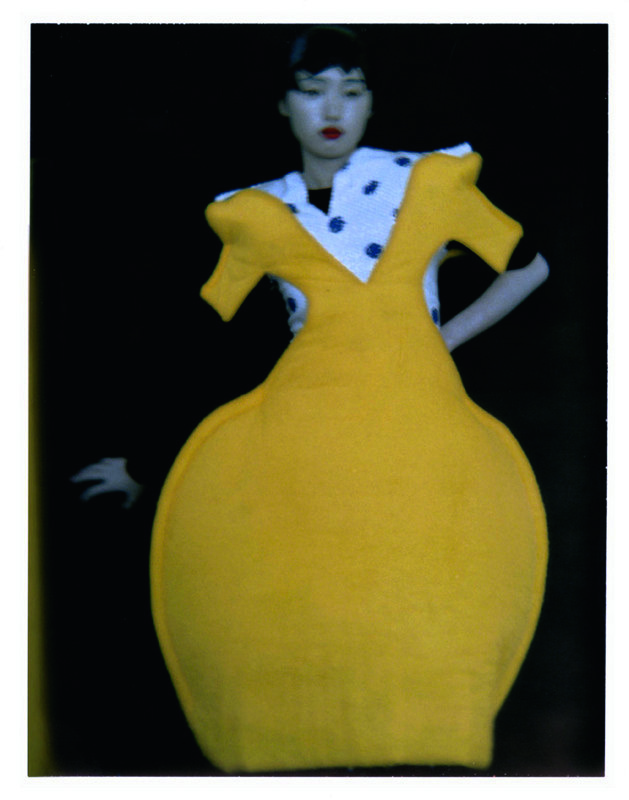

Pour la première fois était donnée l’occasion de raconter au grand public ce qu’était la photo de notre temps. On y parlait de la photo envisagée en tant qu’art (une idée pas si installée que ça) qu’elle qu’en soit l’approche.

Les aspects techniques, sans être occultés, n’étaient envisagés que dans la mesure où ils jouaient un rôle particulier dans le projet évoqué. Quant à la mise en opposition de pratiques amateurs et de pratiques professionnelles – qu’on retrouvait beaucoup dans la presse spécialisée – elle était totalement absente sur ces ondes. Bref, une approche assez fraîche, plutôt en rupture avec l’idée de la photo dans les médias. « Regardez voir », c’était aussi le prestige de France Inter, la grande radio publique généraliste. Passer dans l’émission était un peu le Graal pour un photographe, une forme de validation à côté de celle du public, des institutions, du marché…

Enfin – surtout – « Regardez voir » était aussi une émission qui écoutait les photographes, qui leur donnait la parole. Curieuse de ce qu’ils avaient à dire, plastiquement, conceptuellement, poétiquement… Avec une vraie curiosité et l’envie de transmettre.

La voix de la photo

Au fil de toutes ces interviews et de ces rencontres, elle a progressivement acquis un statut particulier que personne d’autre ne semble avoir incarné de manière si nette : au terme d’environ 500 interviews, elle est un peu devenue « la voix » de la photo. Quand l’émission s’est arrêtée, des envies de pétitions se sont même faites jour. Elle a préféré les réfréner les jugeant vaines et contreproductives même si elle a été touchée au plus profond et assez sidérée en mesurant la place qu’elle avait prise dans ce petit milieu.

Aujourd’hui le paysage a changé et les grands médias nationaux ne dominent plus l’espace médiatique : il n’y a plus d’émission sur la photo dans un grand média mais les sites qui s’y intéressent directement ou indirectement se comptent en assez grand nombre, la presse papier chemine sur les voies parallèles que sont précarité et génération spontanée de titres indé. Les réseaux sociaux ont démultiplié la potentielle visibilité des photographes (ainsi que celle de leurs commentateurs) mais avec une telle puissance que leur nombre les maintient pour leur majorité dans une forme d’anonymat.

Enfin, les podcasts ont fait florès, avatars vertueux de la delinéarisation des médias autorisant le temps long et l’introspection, avec, sur le papier, un minimum de moyens nécessaires.

Dans le même temps, le réflexe du turn-over, corollaire d’un contexte dont les contours se floutent, a conduit France Inter à se séparer de Brigitte en 2019. Plutôt brutalement, ce qui n’est pas sans laisser de traces, ôtant ainsi au monde de la photo français son meilleur porte-voix.

Pourtant, quand on la rencontre, on est frappé par son absence d’amertume.

Et ce qui touche surtout, c’est que sa curiosité, son enthousiasme, et son envie de raconter, sont totalement intacts. Quelques mois de respiration, et de nouvelles perspectives semblent même lui avoir apporté une énergie supplémentaire. Il faut dire que les projets sont nombreux. Manifestement son nom évoque toujours quelque chose et quand elle a décidé de réapparaître les propositions se sont multipliées.

Elle a complètement pris le virage de l’atomisation des médias et se compose aujourd’hui une vie professionnelle qui place toujours la rencontre avec le photographe au centre de son activité. En y ajoutant des développements naturels, mais à son compte, cette fois. Elle donne ainsi des interviews en public, anime des ateliers médias, donne des conférences. Elle réalise aussi une série d’interviews filmées pour la Villa Pérochon « Question d’images », ainsi que « La scène photographique » qui est une émission réalisée dans les conditions du direct : un entretien ponctué de musiques, de sons de lectures, avec un générique, des invités… Il y a aussi ce format très léger, qu’elle affectionne, « Sur le vif » une petite interview d’une dizaine de minutes diffusée sur son site. Enfin, elle est devenue vice-présidente du pôle photographique Stimultania, pour lequel elle s’engage beaucoup et qui lui procure une certaine fierté. Bref, ça foisonne.

Mais son gros sujet, le cœur de son réacteur (le réacteur de son cœur ?), c’est son podcast « Écoutez voir » qui marche dans les traces de son émission phare « Regardez voir ».

La passeuse

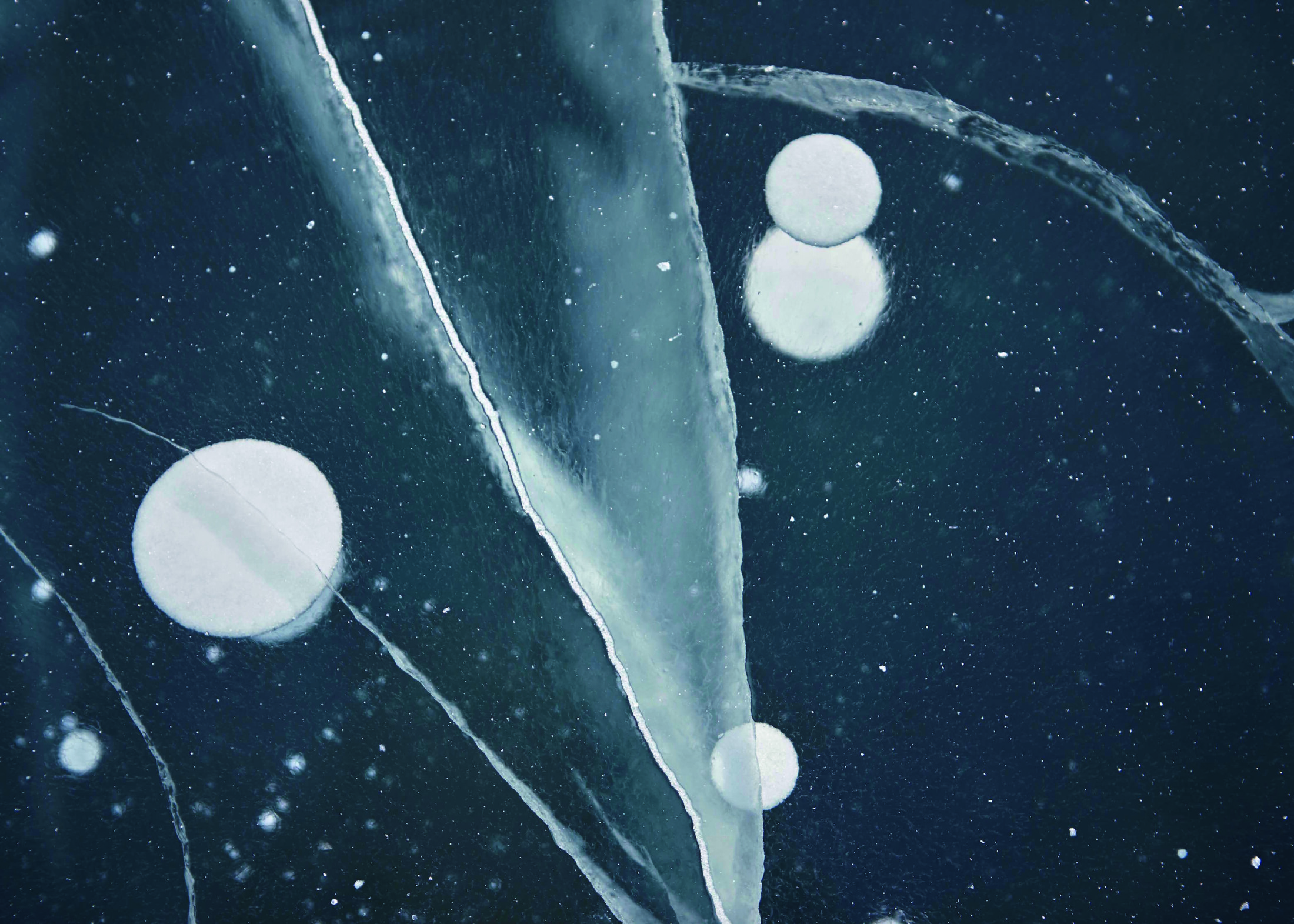

Et c’est une vraie madeleine que de retrouver son timbre dans ce récent podcast. Aux premiers sons, tout ce qui fait le charme de ses émissions est là : le climat si particulier installé par son débit calme et souriant, la façon dont elle pose les silences en ayant l’air de dire « on a le temps », et cette voix, qui écoute. Et bien sûr l’ensemble reste bâti sur le socle qu’est sa capacité à faire se raconter les photographes et à nourrir la curiosité de l’auditeur.

Rien n’est imposé, tout est posé. En douceur. Et en premier lieu les images, dans lesquelles elle se promène en nous prenant par la main au cours de descriptions sensibles. L’ouverture, la bienveillance (la vraie, pas celle livrée avec la panoplie des postures modernes) et l’humilité transpirent de ses propos. L’autorité définitive du « sachant » n’a pas sa place ici, pas plus que l’entre-soi de ceux qui feraient parti du club tandis que les écouteraient ceux qui n’en feraient pas parti. En donnant la parole au photographe, elle se place du côté de l’ignorant ou plutôt du « découvrant ou du curieux », ce qui participe sans aucun doute de l’affection que lui portent les amateurs de photo et donc les photographes, et inversement.

Brigitte s’est entourée dans cette aventure d’une équipe de professionnels, ceux du studio de podcast wave.audio : Lucile Aussel (réal.), Isabelle Duriez (prod.) et bien sûr, Thomas Baumgartner, un ancien de Radio France et cofondateur de wave.audio. Il s’agit d’offrir aux auditeurs l’expérience qui permet de découvrir au mieux l’univers de l’invité et de favoriser son appréhension par le public. Elle sait que sa place est sans doute là, à la jonction de ces deux univers, et que son meilleur rôle est d’en ouvrir la porte. Une passeuse.