Par une esthétique de la controverse, Wim Delvoye ébranle nos mythologies collectives et nous interpelle sur les écueils du monde contemporain.

Depuis son atelier dans la banlieue de Gand en Belgique, Wim Delvoye ébranle nos idoles contemporaines comme nos mythes fondateurs. Dans le sillage de son aïeul flamand Pieter Brueghel et de ses danses macabres, il produit des œuvres sujettes à polémiques, pétries d’enjeux de société. Avec une ironie acerbe il explore les limites de l’art et met à mal nos croyances. Pour cela il fait se rencontrer des univers d’apparence inconciliables. Il mêle le sublime et le dérangeant, le vivant et l’hybride, le trivial et le mystique.

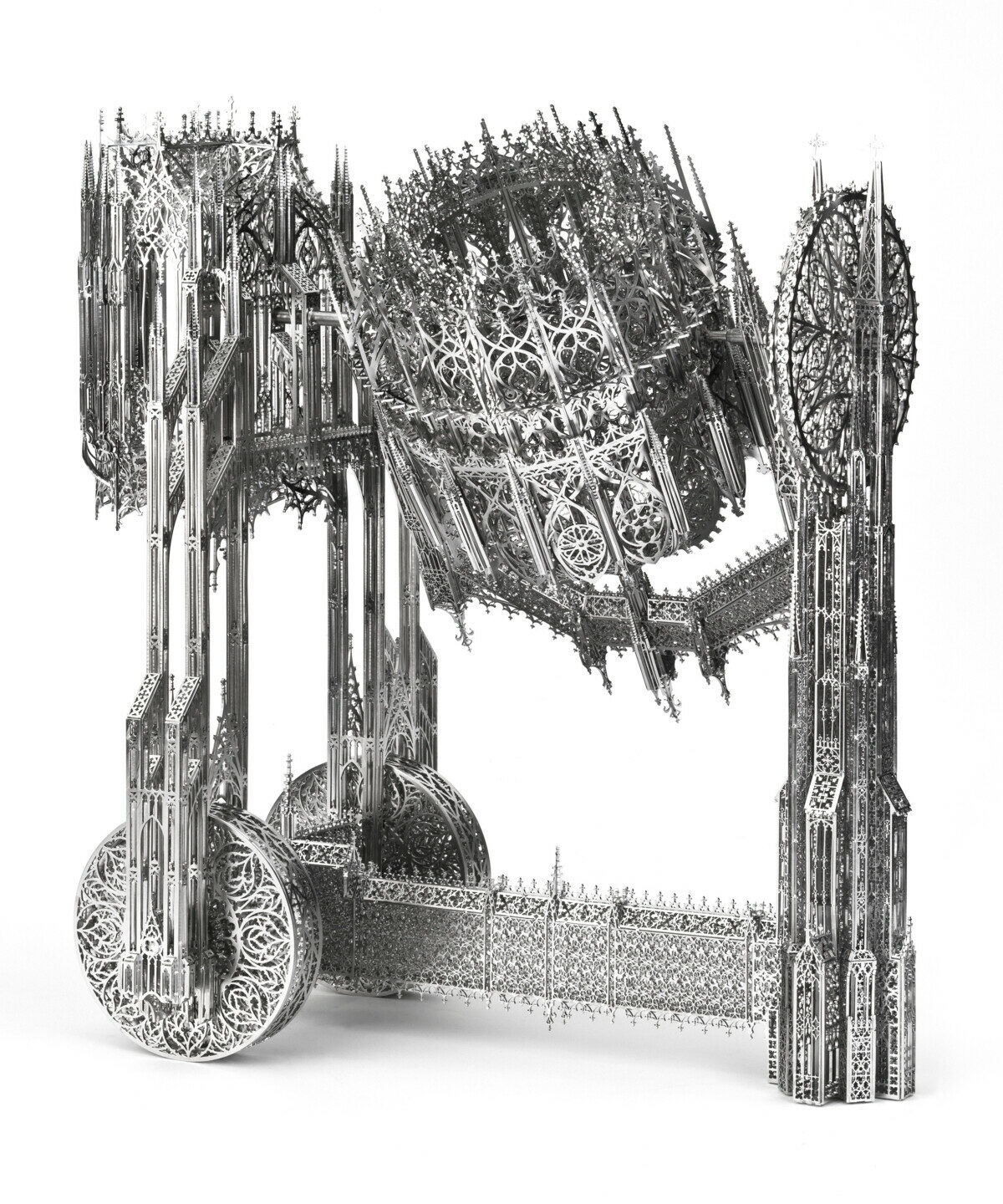

À partir de son entrée aux Beaux-Arts de Gand dans les années 80, il ne cesse de questionner les enseignements conceptuels de l’époque, les fondements de l’art, comme les certitudes rassurantes du monde contemporain. Du ciselage de ses travaux de fonderie gothique aux limites de l’éthique touchées par ses cochons tatoués, ses projets questionnent non sans ironie l’histoire de l’art et ses possibles, le monde et ses dangers.

L’un de ses projets les plus controversés fait entrer sur le marché économique une œuvre à l’issue scatologique. La machine digestive Cloaca – dont la première des dix versions mesure 12 mètres de long et 2 mètres de haut – dévoile plus qu’un lent processus de digestion. Par un système de cloches en verre, de tubes et de pompes contenant différents sucs, bactéries et enzymes, l’oeuvre met à jour sous un aspect aseptisé et odorant, un acte dissimulé et pourtant universel. Après la boîte de conserve décriée de Piero Manzoni l’artiste fait entrer au musée le processus de transformation de l’aliment à l’excrément. Il lui attribue même une cotation.

Une valeur qu’il donne également à ses cochons qu’il tatoue et élève dans une ferme en Chine. Une production porcine, filmée en permanence qui révèle aux mécènes la vie, comme la mort d’œuvres jusqu’à leur naturalisation. Non sans susciter des réactions passionnées il dévoile ainsi sur des animaux vivants, tatoués de sigles Louis Vuitton ou de personnages Disney, les signes ostensibles de la société de consommation sur des terres longtemps communistes. Il rejoue également les enjeux des vanités, comme dans l’œuvre Tim, un corps humain vivant tatoué, signé par l’artiste, exposé et vendu à un collectionneur 150 000 euros. Par cette facétie cinglante, par cette appropriation, il interroge les bornes de l’art, comme la finitude de nos corps tatoués.

Surtout il aborde de nouveaux modes d’existence de l’œuvre, de l’artiste, comme du regardeur. Ne peut-on en effet pas déceler sous cette tendance à puiser dans notre mythologie collective ce qui nous fascine ou nous obsède, la volonté de faire émerger de nouvelles légendes, de nouveaux cultes aux confins de l’art et de la vie ? Tentons d’en savoir plus sur cet artiste qui immisce le trouble et l’ironie jusque dans ses interviews.

Vos œuvres questionnent avec une ironie acerbe les contradictions du monde contemporain. Elles rejouent une certaine forme de fascination pour ses enjeux consuméristes et économiques. Pourriez-vous nous en dire plus…

Quand j’étais étudiant je pensais qu’Andy Warhol était plus honnête que les autres artistes, car grâce à l’ironie il nous faisait réfléchir. Même s’il était un peu « clown » il exprimait la vérité. Dans son sillage je travaille l’ironie comme une posture de recherche active. J’y puise le moyen de ne jamais répondre aux attentes, de toujours me renouveler, de toujours surprendre. Surtout je me sers de l’ironie pour dire la vérité, sans heurter.

La satire des Temps Modernes de Charlie Chaplin, que vous évoquez très souvent, est-elle en ce sens l’exemple par excellence des désillusions de notre monde ?

Les Temps Modernes de Charlie Chaplin est un film iconique qui capte l’esprit du temps et l’angoisse du moment. Comme Chaplin, j’ai toujours été ouvert à ce qui est nouveau, à la technologie, au progrès. C’est en effet dans le moment le plus noir d’une nuit que les choses vont s’éclairer : j’aime cette idée du timing.

À propos de « timing », les artistes qui utilisent l’ironie dans l’art contemporain sont sous-représentés. Comment envisagez-vous votre posture sur le marché de l’art ?

Aux Etats-Unis les féministes parlent d’un plafond de verre. J’utilise la même

expression pour l’art. Le marché de l’art ne s’intéresse que peu à l’ironie. Je suis dans le top 5 en Belgique, mais sur le plan mondial c’est bien différent. À l’heure où le marché américain est tout puissant, il est beaucoup plus difficile d’être reconnu pour ce type de démarche. Seul Jeff Koons, avec son approche tout à la fois ludique et ironique est réellement reconnu sur le marché international.

Pourquoi prendre de tels risques ? Parlez-nous par exemple de votre oeuvre Cloaca…

Quand je réalisais Cloaca en 1999, je pensais très sincèrement que les maladies allaient disparaître, ou tout du moins reculer. L’esprit du temps était très optimiste. Trois ans avant la réalisation de cette œuvre, en 1996, le clonage de Dolly en était la preuve. Il était le signe d’avancées scientifiques notables, d’un avenir meilleur.

Mais je me rends compte avec le recul que nous étions en réalité dans un optimisme utopique. Et que l’ironie présente dans mes œuvres était bien moins incisive qu’elle ne l’est actuellement.

Vous touchez à nos modes de vie comme aux évolutions scientifiques du monde contemporain. Après votre « Art Farm », une ferme de cochons tatoués, vous avez un projet pharmaceutique d’« Art Pharm » pour produire des objets d’art transgénétique. Pourriez-vous nous dévoiler les enjeux de ce projet ?

Ce projet tend à aller plus loin dans la génétique que Cloaca dans l’utilisation des bactéries, de la biotechnologie tout en restant visuel. Mon travail est d’ailleurs très rétinien, il est fait pour l’œil. Même si le public ne le comprend pas toujours, il est face à un beau bouquet à regarder.

Face à vos œuvres les réactions du public sont très souvent poussées à leur paroxysme, entre adhésion et dissension. Lors du processus à l’œuvre, susciter ces réactions contraires est-il déterminant pour vous ?

Ce qui est important pour moi c’est de surprendre tout en restant à l’écoute.

Il faut écouter les gens, comme Picasso écoutait son chauffeur Marcel, car en tant qu’artiste on fait partie de la vie. Ce n’est d’ailleurs pas intelligent d’être trop sérieux, il faut laisser de l’espace à l’insécurité, au doute.

Vous touchez à nos modes de vie comme aux évolutions scientifiques du monde contemporain. Après votre « Art Farm », une ferme de cochons tatoués, vous avez un projet pharmaceutique d’ « Art Pharm » pour produire des objets d’art transgénétique. Pourriez-vous nous dévoiler les enjeux de ce projet ?

Ce projet tend à aller plus loin dans la génétique que Cloaca dans l’utilisation des bactéries, de la biotechnologie tout en restant visuel. Mon travail est d’ailleurs très rétinal, il est fait pour l’œil. Même si le public ne le comprend pas toujours, il est face à un beau bouquet à regarder.

Face à vos œuvres les réactions du public sont très souvent poussées à leur paroxysme, entre adhésion et dissension. Lors du processus à l’œuvre, susciter ces réactions contraires est-il déterminant pour vous ?

Ce qui est important pour moi c’est de surprendre tout en restant à l’écoute.

Il faut écouter les gens, comme Picasso écoutait son chauffeur Marcel, car en tant qu’artiste on fait partie de la vie. Ce n’est d’ailleurs pas intelligent d’être trop sérieux, il faut laisser de l’espace à l’insécurité, au doute.