Alors qu’elle s’apprête à dévoiler sa dernière série sur la masculinité réalisée dans le cadre de la Grande commande photographique du ministère de la Culture portée par la Bibliothèque nationale de France, Camille Gharbi revient sur son parcours de près de dix ans de photographies. En ligne de mire, son livre « Ce qui reste, ceux qui restent » restituant un travail réalisé dans le cadre d’une résidence sur l’immeuble Tisserand à Bogny-sur-Meuse (Ardennes).

Diplômée en architecture à 24 ans, après avoir travaillé quelques années en agence, en 2014 vous décidez de vous consacrer à la photographie. Comment s’est opéré ce tournant ?

En effet, je n’ai pas de formation en beaux-arts ni en école de photo mais j’ai toujours fait de la photographie et du dessin, avec l’idée de représenter le monde – par des croquis de voyage, de la photo urbaine, etc. Progressivement, ces pratiques ont pris de plus en plus de place et j’ai commencé à développer des petites séries. C’est devenu un moyen d’expression, une façon de réfléchir sur le monde. Dès l’origine, il ne s’agissait pas simplement de témoigner mais d’affirmer un point de vue, ce que je ne pouvais pas faire en architecture. Mais à y regarder de plus près, ces métiers ont des points communs, dans les deux cas il s’agit d’un travail sur la lumière et la composition. Et il n’est pas si rare que des architectes deviennent photographes, comme le prouvent Reza et Gabriele Basilico.

La bascule s’est-elle faite aisément ?

C’était l’idée de trouver ma place. J’imagine que ce sont des questions que l’on se pose quand on entre dans l’âge adulte et dans la vie professionnelle… J’ai dû faire une crise de la trentaine ! Ce changement s’est fait à force de détermination et de beaucoup de travail. J’avais bien conscience que vivre de la photo serait compliqué. Du coup, j’ai trouvé logique de me servir de mon expérience dans l’architecture et, étonnamment, cela m’a permis de gagner ma vie assez rapidement. Ce n’est pas forcément le style de photo qui m’intéressait car j’étais déjà attirée par le reportage documentaire mais je n’avais pas les moyens de faire une formation. J’ai donc appris sur le tas, notamment avec des photographes, comme Frédéric Delangle, que j’ai pu suivre en prise de vue. Aujourd’hui, parallèlement à l’architecture et mes travaux personnels, je travaille aussi pour Le Monde et Télérama.

Vous choisissez des sujets sociétaux qui suscitent le débat : les migrants, les féminicides, la masculinité… Vous considérez-vous comme une photographe engagée ?

Oui, c’est un terme qui me convient. Je travaille sur des sujets qui me touchent personnellement ou liés à des expériences vécues. Je trouve très dur d’être témoin des choses et de ne rien faire… Je les aborde de manière plasticienne pour tenter de couvrir un champ large de réflexions, de mener une analyse profonde, de susciter des questionnements… Je pense que l’art a une dimension politique parce qu’il permet de transformer les choses, même si ce n’est que de manière infime. Pour moi, la photographie est un mode d’action, ce qui ne m’empêche pas d’apprécier les œuvres purement poétiques.

La série sur la jungle de Calais (2016-2017) constitue un tournant car vous passez d’une écriture documentaire classique à un vocabulaire formel original. S’agit-il de dépasser le simple constat ?

Avec « Lieux de vie », je mets pour la première fois en adéquation discours et forme. J’en ai ressenti la nécessité quand je me suis retrouvée face aux images qui, à l’état brut, ne reflétaient pas ce que j’avais perçu à Calais. Et je voulais éviter de donner une image misérabiliste de cet endroit. À ce stade, le lieu était à moitié rasé. Ne subsistaient que quelques constructions qui témoignaient de la vie sociale qui s’était développée, avec des bâtiments convertis en bibliothèque, école, église orthodoxe, etc. Les mots inscrits sur les murs étaient pour moi comme des cris. Mon but était qu’on les regarde attentivement. C’est la raison pour laquelle j’ai utilisé le détourage pour les extraire de leur contexte. Cela permet de susciter la curiosité, car à première vue on ne sait pas ce qu’on regarde. Et cela oblige ensuite à se concentrer sur les architectures, à lire les inscriptions, etc.

Quel regard portez-vous sur les images produites aujourd’hui ?

Je me demande bien sûr ce que je peux apporter de plus… L’image est partout. De mon côté, j’en fait assez peu car je m’interroge : comment fait-on pour passer d’une logique de consommation de l’image à un regard attentif ? En ce qui me concerne, je ne cherche pas le sensationnalisme. Je fais le constat que les images violentes ne m’aident pas à réfléchir, qu’elles n’agissent pas sur moi. Je pense même que leur multiplication crée davantage une forme d’accoutumance qu’un éveil des consciences.

« Preuves d’amour » (2018) exposée en 2019 au festival Circulation(s) marque un nouveau virage. Comment est née l’idée d’aborder le thème des féminicides à travers une série de natures mortes d’objets du quotidien ayant servi à tuer ?

Comme souvent, mon travail commence par une enquête et de nombreuses lectures. Un article de presse sur les violences faites aux femmes faisant référence à un féminicide commis au cutter m’a interpelée. D’autant plus que c’est un outil qui m’est familier, en tant qu’architecte. J’ai creusé le sujet et je suis tombée sur une association menant un remarquable travail de recensement et de documentation sur la manière dont ces crimes sont perpétués. Entre 2016 et 2017, j’ai étudié plus de 256 cas de meurtres. Ce travail de fond qui s’apparente à une véritable immersion faisait écho à ma vie personnelle puisque j’étais alors enceinte d’une petite fille. Il faut vivre avec ces histoires ! Et dans mon entourage, j’ai été témoin d’événements liés à ce sujet. À travers mon enquête, j’ai mesuré l’ampleur du phénomène… J’ai constaté que bien souvent les armes utilisées sont des objets du quotidien ordinaires, à portée de main. J’ai donc décidé de les photographier en jouant sur le contraste entre une esthétique douce des images et ces objets a priori inoffensifs qui pourtant sont devenus des armes meurtrières.

Dans le deuxième volet de « Preuves d’amours », vous donnez la parole à des hommes coupables de violence, une démarche audacieuse. Comment avez-vous procédé ?

J’ai mis du temps à trouver les bonnes personnes et le juste équilibre entre accusation et victimisation, au moins six mois de préparation. J’ai eu des échanges avec des experts médicaux, des psychiatres, des médecins légistes, des professionnels du monde carcéral, des avocats, etc. Les prises de vues ont été réalisées dans deux prisons différentes, dans des parloirs ou dans des salles d’activité. J’ai choisi des hommes menant un travail de remise en question. Et pour ne pas les valoriser, je ne montre pas leur visage.

Dans quel contexte l’ouvrage « Ce qui reste, ceux qui restent » sur l’immeuble Tisserand, à Bogny-sur-Meuse, a-t-il vu le jour ?

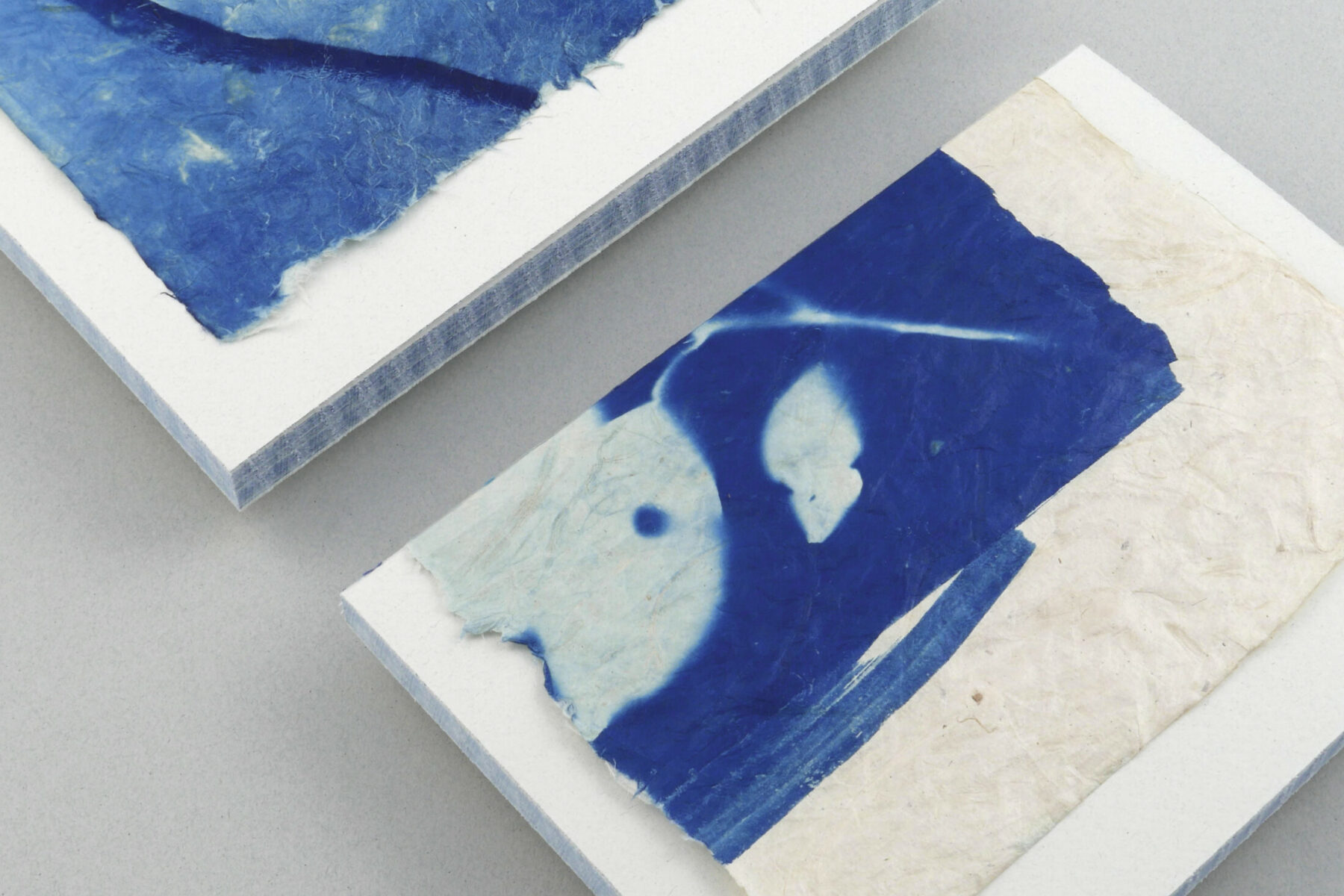

Cette série a été réalisée dans le cadre d’une résidence artistique à l’initiative du bailleur social HABITAT 08 en partenariat avec l’association de photographie contemporaine La Salle d’Attente. Au départ, le livre n’était pas prévu. C’est une initiative de Benoît Pelletier des Editions Process, dont c’est le premier ouvrage. Il a conçu la maquette à partir d’un editing que j’ai effectué avec Raphaële Bertho. Historienne de la photographie spécialiste de la représentation du territoire, elle avait déjà travaillé sur mon précédent ouvrage. Elle a signé également un des textes de « Ce qui reste, ceux qui restent ».

En quoi ce projet se distingue-t-il de vos précédentes séries ?

Comme il a été effectué dans le cadre d’une résidence, j’ai travaillé sur un temps court, ce qui est inhabituel pour moi. Autre différence, ce n’est pas une série répétitive, contrairement à celles que nous avons évoquées précédemment. Et bien que je ne sois restée que deux semaines sur place, il y a de nombreux types d’images : portraits, paysages, vues d’intérieurs d’appartements, des parties communes de l’immeuble… Soit un ensemble complexe bien restitué dans le livre auquel s’ajoutent les témoignages oraux que j’ai recueillis auprès des derniers habitants de ce logement social voué à la destruction. Ces destins individuels nous ramènent à une histoire collective. À travers les histoires singulières il y a toujours des choses qui nous concernent tous, c’est pour cela qu’on peut s’identifier.

Pourquoi avoir transformé certaines images ?

J’ai eu recours à la surimpression mêlant portraits et paysages afin de mettre les habitants en valeur, de les transcender d’une certaine manière. Et aussi afin d’être fidèle à leur témoignage faisant souvent référence à la nature environnante. Car nombreux sont ceux qui ont évoqué le cadre idyllique autour du bâtiment, avec la rivière, les arbres, etc. Par ailleurs, il y a deux types de paysages, ceux captés depuis les parties communes à travers les fenêtres et ceux réalisés à l’extérieur. Pour les premiers, il n’y a pas de transformation. J’ai fait la mise au point sur la crasse présente sur les vitres – qui n’ont sans doute pas été lavées depuis des décennies –, pour signifier l’abandon, si bien que les paysages sont flous. Et pour les seconds, j’ai retourné l’image. Ainsi, le reflet des arbres dans la rivière se retrouve en haut de l’image. Et j’ai retravaillé la chromie pour accentuer la singularité de ce cadre qui est à la fois ‘pauvre’ et beau, familier et étrange. C’est aussi une façon d’exprimer l’inversion du cours de l’histoire et l’amertume des habitants face à leur vie, étant contraints de quitter les lieux.