À 34 ans, Flavien Berger a déjà apporté ses nombreuses pierres à l’édifice Musique. Après avoir étudié le design sonore à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle – Les Ateliers dans le 11e arrondissement, il sort un premier EP en 2014 et son premier album « Léviathan » l’année suivante. Avec à son actif 4 albums, dont le dernier « Radio Contre-Temps » est sorti en 2019, Flavien Berger a écumé les scènes de tous types jusqu’aux festivals accueillant des milliers d’amoureux des mélodies savamment construites et novatrices, comme La Magnifique Society, où nous l’avions rencontré.

Quel est ton premier souvenir musical ?

C’est Aline de Christophe. Ma mère avait une compilation que sa sœur lui avait offerte, qui s’appelait Âge tendre mais elle ne l’écoutait pas car elle n’était pas spécialement férue de musique yéyé. Du coup j’avais récupéré la compilation et j’écoutais en boucle les deux disques empreints de mélancolie sur la musique des 60’s où il y avait par exemple Dutronc et Hardy. Sur le second disque, le 20e et dernier morceau, c’était Aline de Christophe. Le ton de cette chanson, les paroles, l’orchestration, m’ont particulièrement marqué et je l’ai écoutée en boucle. Ce morceau m’est toujours resté en tête et a participé à mon inspiration.

Quel est le premier morceau de ta composition que tu as joué en public ?

Il s’agit d’un morceau qui s’appelle Sigmund 2.3 qui était extrait d’une compilation sur Soundcloud s’intitulant Sigmund. Je l’ai joué au piano lors de mon premier vrai concert devant des gens à l’Eglise Saint Eustache pendant le festival « Les 36 heures de Saint Eustache ». Ombeline Minelle avait entendu ma musique par l’intermédiaire de sa colocataire et avait décidé de me programmer sur le festival. C’était la première fois que je faisais un concert devant autant de gens !

Ta formation dans une école de création industrielle a-t-elle influencé ta composition musicale ?

Elle a en partie fait ce que je suis, notamment en ce qui concerne mon rapport au projet : l’établir, le partager, travailler avec des gens, comprendre ses différentes phases, et alimenter comme il faut une matière première qu’est la musique. En lien avec cette formation, j’ai sorti en 2018 un EP intitulé Brutalisme qui est inspiré par l’architecture brutaliste, un des thèmes qui m’inspiraient au moment où j’ai commencé l’écriture de mon 3e album Contre-temps. Cette architecture m’a impressionné lorsque j’ai visité le Barbican à Londres qui est une sorte de grand château fort moderne où il y a une idée de la vétusté, de la modernité et de voyage dans le temps. On revit les mêmes cycles et on retourne aux mêmes rapports à nos habitations, à notre protection, à notre sécurité et à nos systèmes de classes. Même si le morceau ne parle pas du tout de ça, j’aimais bien le bâillement entre ce qui était raconté et le titre. C‘est une architecture inspirante, d’ailleurs j’ai découvert plus tard que le groupe anglais Idles s’était également référé au nom de cette architecture pour un de ses albums.

Quel est ton processus créatif ?

Je n’ai pas de schéma de création. Je peux partir du texte, de la mélodie, d’un son, mais il y a des choses corollaires qui se rejoignent à un moment, et je trouve le bon moirage ou le bon collage. Ma composition est faite de beaucoup de collages de concepts ou d’idées, comme coller une esthétique sur un type de rythmique ou coller deux textes ensemble qui n’avaient rien à voir et qui forment une sorte de vision surréaliste d’un sentiment.

Comment naissent tes collaborations, notamment celles avec Étienne Jaumet, Étienne Daho et Maud Geffray ?

Elles se font souvent par invitation. Pour la collaboration avec Étienne Jaumet c’était dans le cadre des 10 ans du label Pan European Recording sur lequel je sors mes disques. J’ai découvert son morceau Pan European dans une compilation de mon label et quand plus tard j’ai signé sur ce label c’était pour moi une belle boucle d’inviter quelqu’un qui m’avait fait aimer ce label. Pour la collaboration avec l’autre Étienne (Daho), c’est lui qui m’a invité car il avait un morceau très sombre, qui s’intitule Blitz, auquel il souhaitait apporter une éclaircie. On se croisait sur différentes promotions et événements et il m’a dit un jour que je serais le moment d’éclaircie, la voix des anges dans ce morceau. Ma collaboration avec Maud Geffray est née du fait qu’elle aimait ma voix et qu’elle a voulu lui faire une place dans un de ses morceaux. J’étais un peu comme un rappeur. Elle a composé une instrumentation puis m’a proposé d’improviser dessus. Ensuite, elle a gardé ma voix comme matière première, comme un instrument.

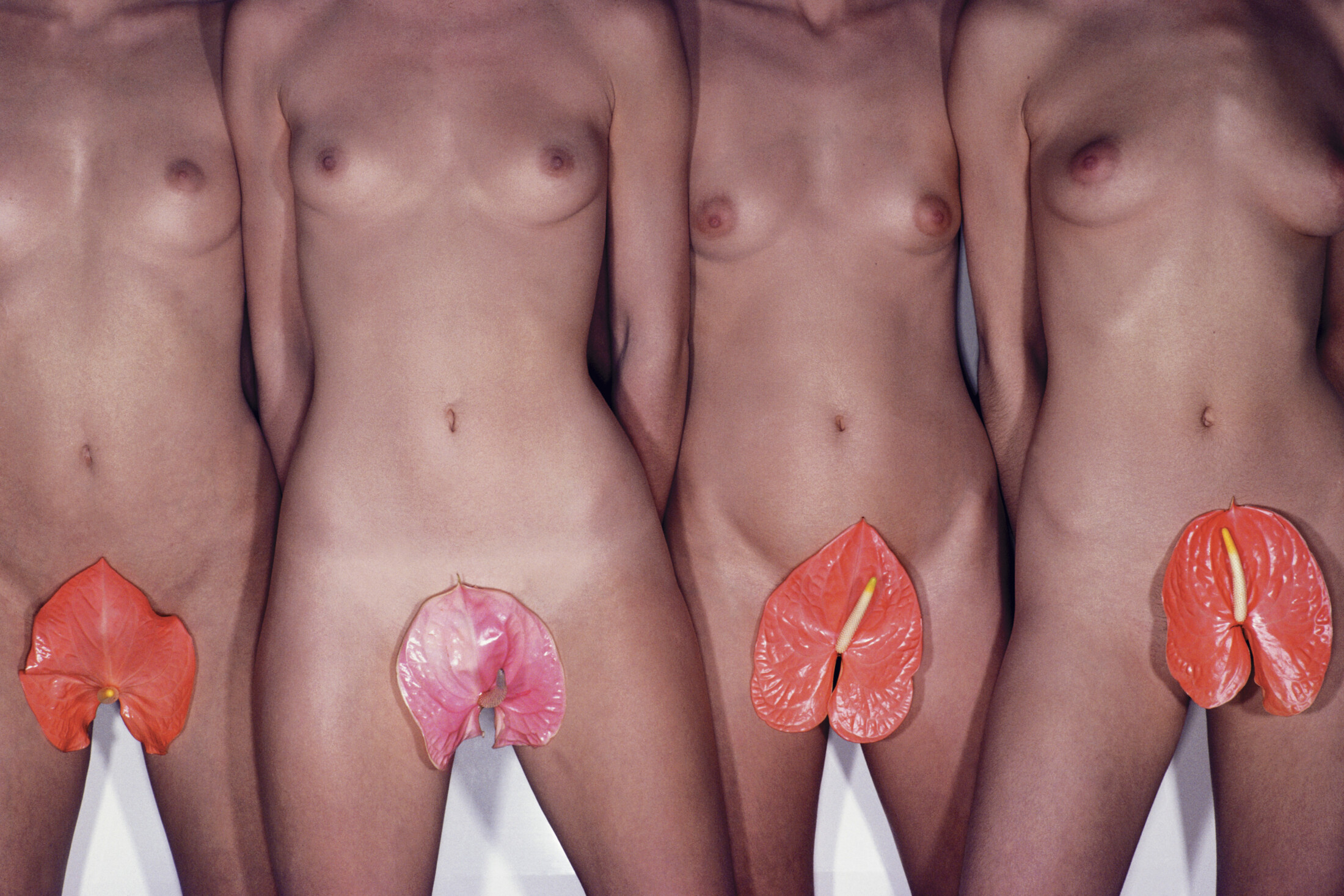

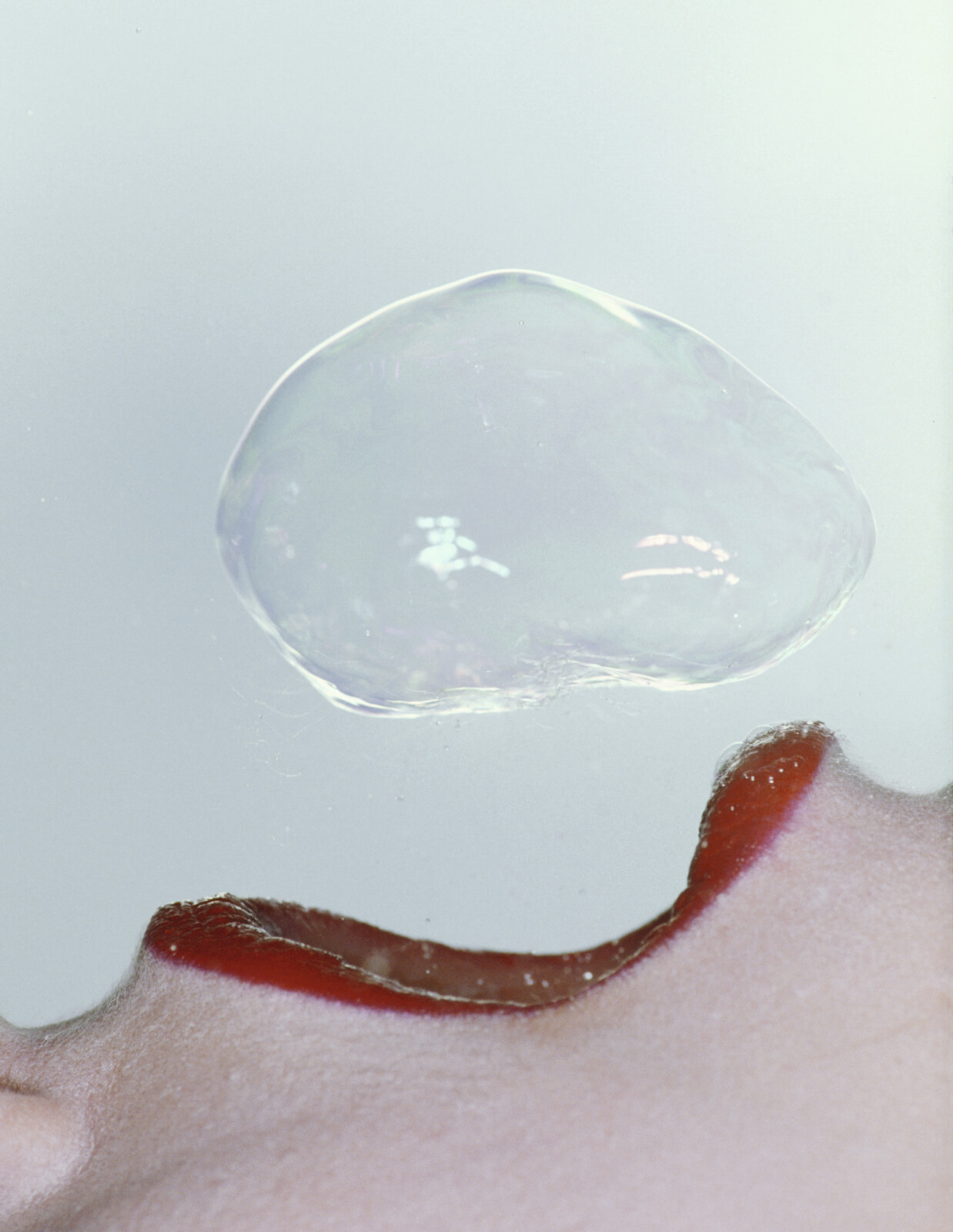

Est-ce toi qui conçois les cover de tes disques ?

Je les conçois avec Juliette Gelli qui fait partie du collectif Sin. Elle a fait la même école de création industrielle que moi et c’est aussi elle qui réalise la scénographie de mon Live. J’ai souvent des idées, je lui en fais part et on met en forme ensemble. Je lui fais confiance sur la vision globale de la mise en forme, sur la charpente graphique, la structure solide qu’elle peut mettre en place pour créer un univers graphique cohérent et qui se tienne et je lui laisse souvent carte blanche.

Quel est ton rapport au Live ?

Jouer devant plein de gens ça a quelque chose de virtuel, tu ne sens pas les gens comme s’ils te touchaient, mais ça laisse un impact physique. On est des filtres, les choses nous traversent, ou pas, et il faut réagir avec cette énergie. Je ne recherche pas l’adulation, les applaudissements ne sont pas une chose cruciale dans ma vie car à mes yeux ils ne me sont pas destinés mais sont destinés à la musique et au rapport à l’expression. Ce que j’adore, c’est faire plaisir aux gens, créer, ne pas faire les choses comme il se doit et ne pas me prendre au sérieux.

Pour conclure, peux-tu nous citer un groupe que tu apprécies particulièrement en ce moment ?

Infinite Bisous, c’est génial !