Le 7 février devait s’achever l’exposition « Gilles Caron, Un monde imparfait » au Cellier, à Reims. Un projet né il y a deux ans, qui n’ouvrira finalement jamais ses portes. Conjointement conçu par l’association La Salle d’Attente, La Fondation Gilles Caron et la Ville de Reims, cet événement rendait hommage au travail du photoreporter, disparu depuis maintenant 50 ans (1939-1970), et nous en dévoilait les coulisses. Retour sur le parcours tant fulgurant qu’intense du journaliste de guerre, tout en donnant un sursis de vie à cette exposition.

Aussi brève fût-elle, la carrière de Gilles Caron n’a pas manqué de densité. En 5 ans d’activité, de 1965 à 1970, ce sont plus de 100 000 clichés qui ont été retrouvés. La société est en pleine mutation structurelle. Les guerres modernes changent d’envergure, faisant de la population un acteur à part entière des conflits, et les révoltes citoyennes se multiplient. Un climat de tension dont le photoreporter et cofondateur de l’agence GAMMA sera le témoin direct : La Guerre des Six Jours, du Vietnam, du Biafra, les manifestations de Mai 68, les répressions du Printemps de Prague ou les émeutes de Londonderry. Être photojournaliste dans ce contexte répond pour Gilles Caron à une volonté d’attester des événements de son époque, d’en rapporter les traces tangibles pour inviter aux prises de conscience. Incarnant sa propre vision de ce qu’est l’héroïsme dans ce « monde imparfait », comme il l’écrit en 1960, il continuera sans cesse de questionner la finalité de son métier.

La face cachée des icônes

En 1960, Gilles Caron effectue son service militaire en tant que parachutiste en Algérie. Durant 22 mois, il fait le récit des missions à sa mère, empli d’amertume. Les prémices d’un engagement qui lui vaudra deux mois de prison après avoir refusé le combat suite au putsch des généraux. S’il commence sa carrière en 1965 comme photographe de mode et quelque peu paparazzo, faisant la sortie des théâtres parisiens, il rejoint très vite l’équipe fondatrice de GAMMA en 1966 : Raymond Depardon, Hubert Henrotte, Jean Monteux et Hugues Vassal. À leurs côtés, Gilles Caron va courir le monde et capter les images iconiques qui nous restent aujourd’hui, avant de disparaître prématurément lors d’une mission au Cambodge en 70.

C’est au fil de ces photographies marquantes que s’articule l’exposition. Afin de proposer un regard neuf sur le travail de Gilles Caron, les organisateurs ont choisi de la confier à trois jeunes commissaires (Guillaume Blanc, Clara Bouveresse et Isabella Seniuta) comme nous l’explique Alain Collard, fondateur de l’association La Salle d’Attente – qui œuvre à l’organisation et au soutien d’actions culturelles et artistiques autour de la photographie.

Un concept qui se résume autour de 8 clichés majeurs, 8 reportages dont on découvre les coulisses et parfois des archives inédites.

Pour pallier notre visite devenue impossible, une captation documentaire de l’exposition, disponible en ligne, nous guide sur les étapes et anecdotes du parcours. On y retrouve le portait d’un soldat américain appelé « zippeur » du nom des briquets Zippo, lors des opérations « Search and Destroy » au Vietnam 1967. Derrière, la légende indique « Décembre 1967. Les soldats américains, tantôt soldats, tantôt assassins ». Plus loin, l’image glaçante de Raymond Depardon durant la guerre du Biafra, guerre civile au Nigeria, en train de photographier un enfant qui agonise de la famine engendrée. Suit Daniel Cohn-Bendit lors des rassemblements de 68 face à un policier, représentation devenue célèbre par ses publications postérieures dans la presse. Les photographies de manifestants également, qui jettent des pavés sous un nuage de fumée, et qui donneront naissance à la figure mythique du lanceur, synonyme d’une jeunesse en révolte.

À travers les clichés d’une époque se dresse celui d’un homme engagé. Nous questionnant encore aujourd’hui sur le « choc des photos » et la redéfinition de ce qu’est la déontologie. Une quête à mort pour Gilles Caron, qui – comme le dit sa fille, Marjolaine Caron – sera malgré tout parvenu à trouver sa place dans ce monde imparfait.

fondationgillescaron.org

instagram.com/fondationgillescaron

instagram.com/lasalledattente

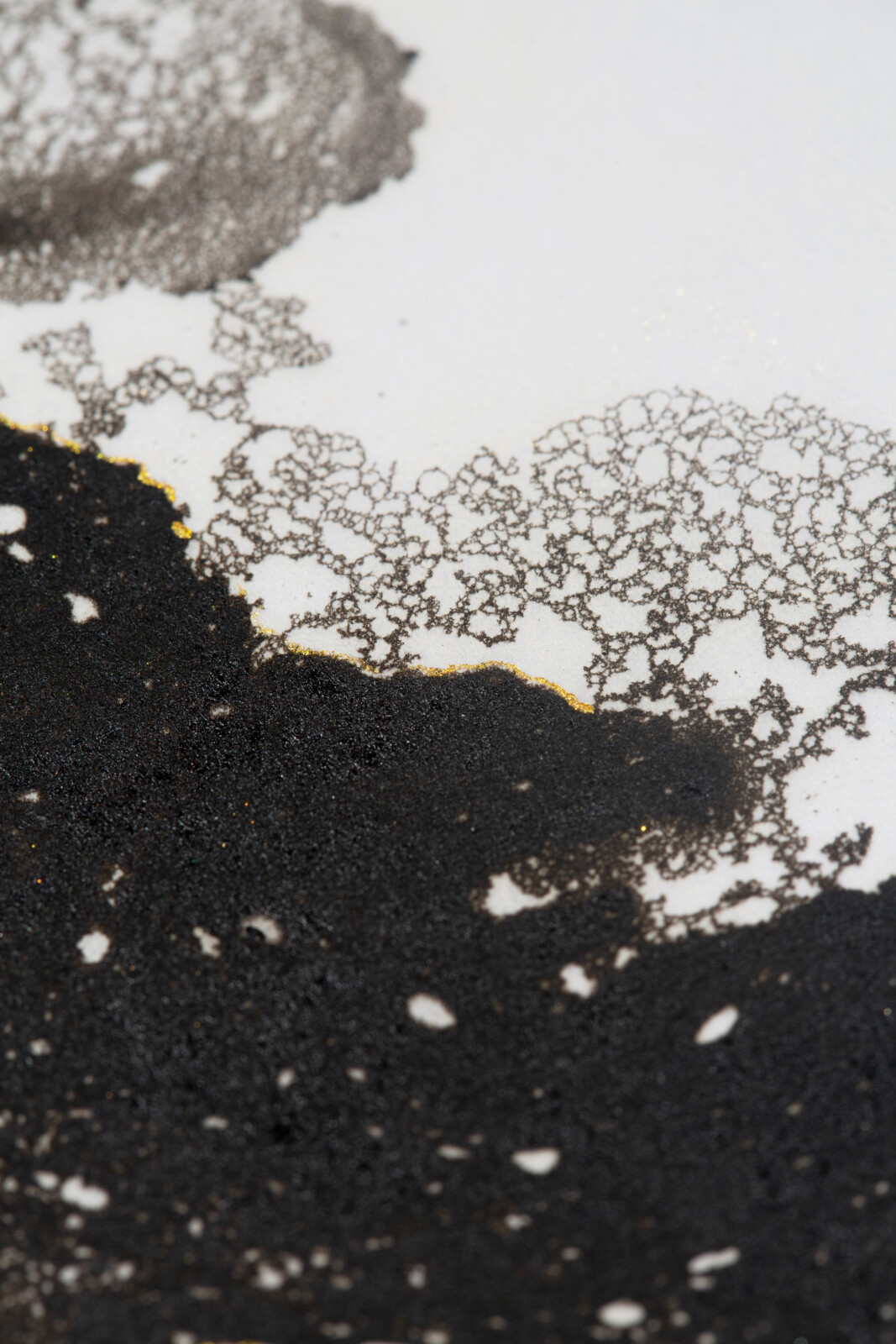

Photo en une de l’article :

Première division hélico – Guerre du Viêt Nam, Décembre 1967 © Fondation Gilles Caron / Clermes