Photographe de renom, Franck Courtès a brutalement stoppé sa carrière pour ouvrir une autre recherche artistique et s’adonner à l’écriture.

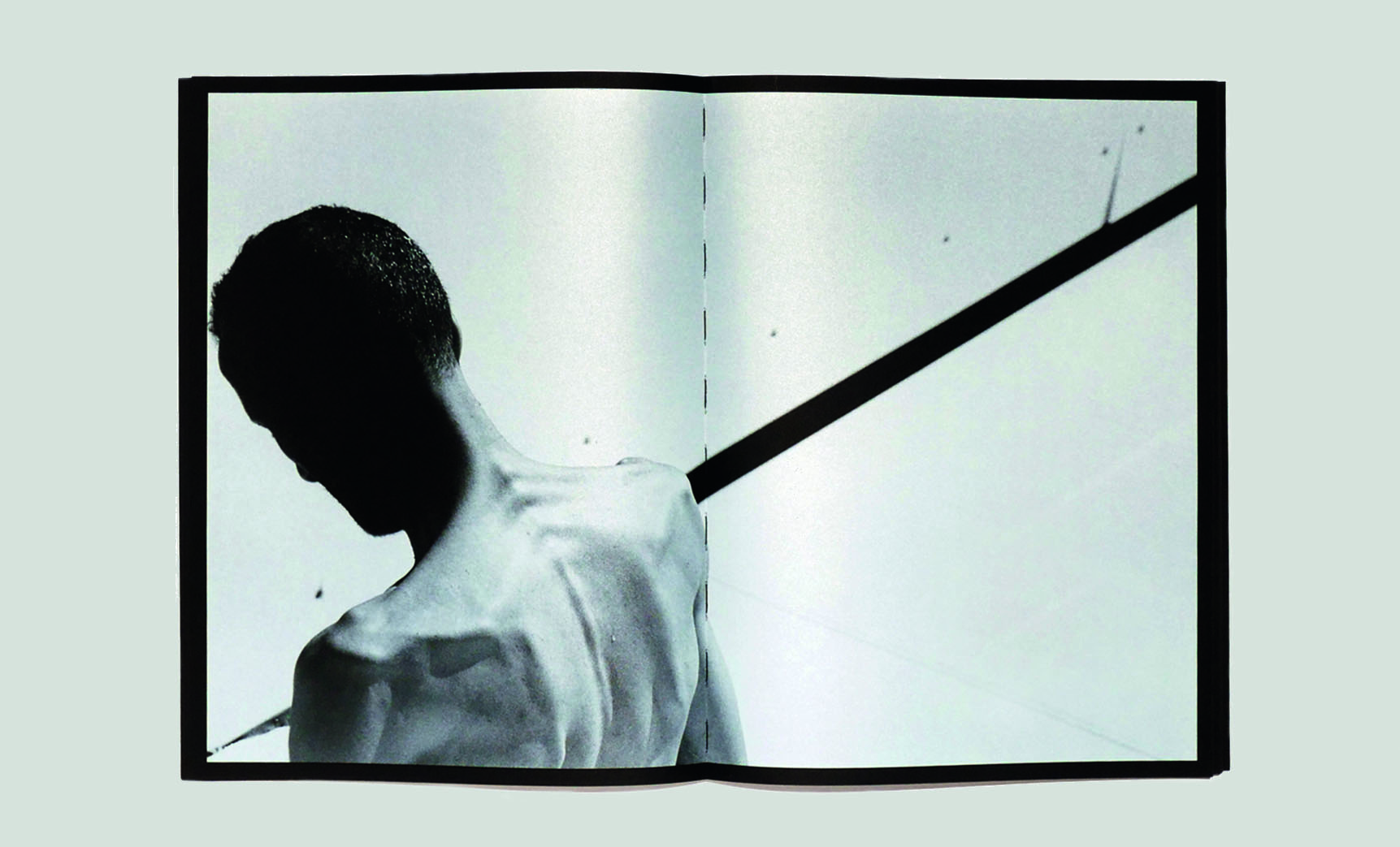

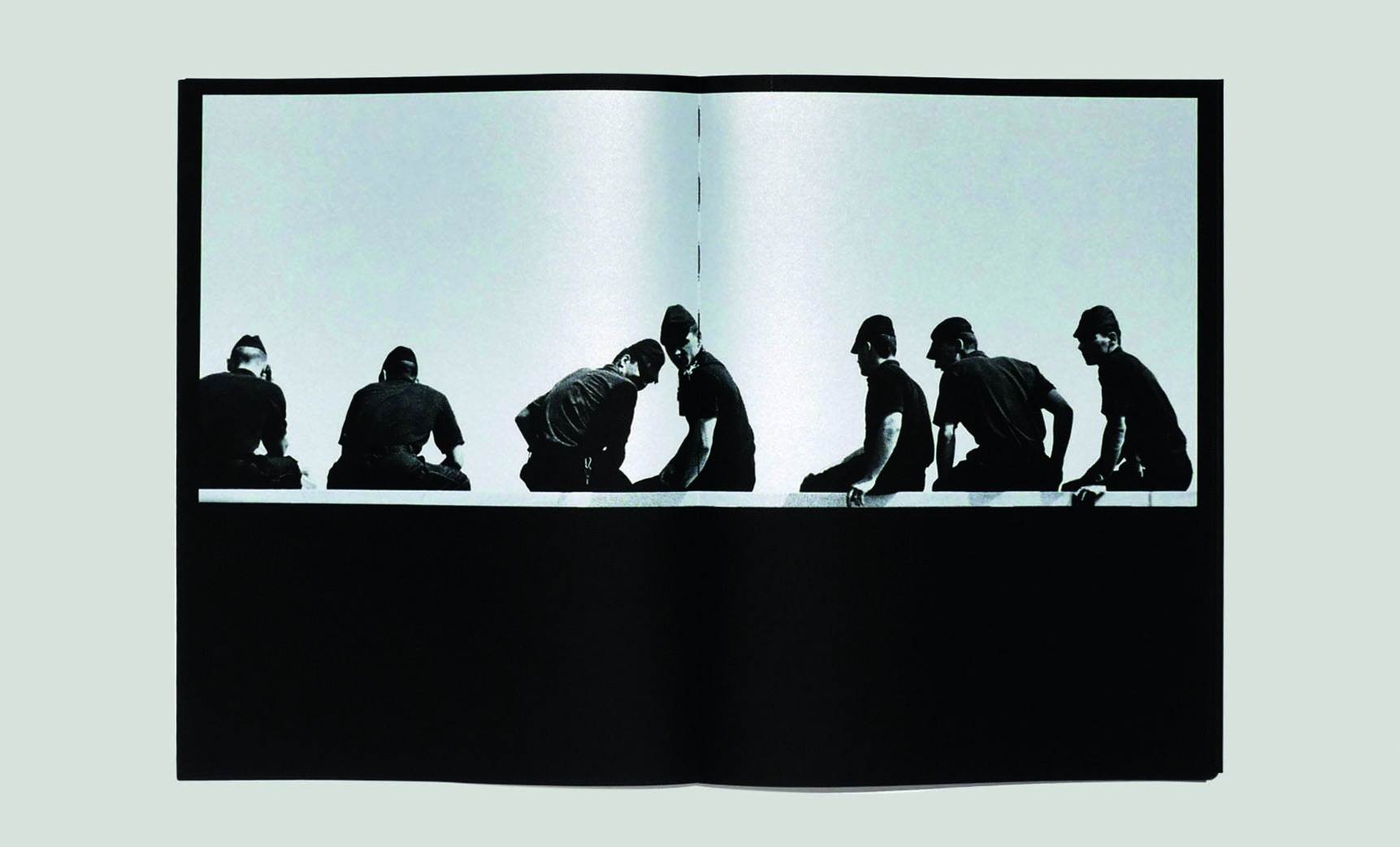

Un jour de 2011, il posa son boîtier. Définitivement. Pendant 26 ans, pourtant, il a fait partie des grands noms de la photographie de presse, travaillant pour Le Monde, Libération ou encore Les Inrockuptibles. Il s’y était rapidement imposé, et l’on s’arrachait ses portraits, dont il s’était fait une spécialité. Il photographiait Arletty, Jean-Pierre Léaud, Jacques Demy, Iggy Pop, Michel Polnareff, Joey Starr, Karim Benzema, Jacques Derrida, Pierre Bérégovoy, Patrick Modiano… Brutalement, tout cela n’était plus possible. « Je crois que j’avais fait le tour de tout cela, se souvient-il. Et plusieurs fois le tour, même. » La starification de celles et ceux qu’il était amené à photographier, en même temps que la vacuité inhérente à leur personne, parfois, lui devenaient insupportable. Trop de paillettes, d’argent, pour trop peu de sens. Franck Courtès n’a alors pas encore atteint la cinquantaine, mais il aborde ce nouveau moment de sa vie avec l’intention d’y trouver la même intensité que dans la première partie de son existence. Parce qu’il a aimé passionnément la photo. D’aucuns s’interrogent sur cet arrêt brutal, lui le premier. Il aurait pu bifurquer vers un autre type de photo, peut-être la photo d’art, mais n’en a pas l’énergie. Sa vie, désormais, se construit autour des mots. « J’ai toujours eu en moi, de manière très forte, quasi vitale, une expression artistique. Je tournais la page de la photo, lassé par ses à-côtés, par celles et ceux que j’y rencontrais, par les voyages. Je me fatiguais moi-même en reproduisant toujours les mêmes poses, les mêmes types de décor. Nous avons tous notre style en photo, je ne parvenais pas à sortir du mien. »

Avec les mots, il s’imagine une tout autre vie et s’autorise un rêve d’enfance, celui de s’isoler, loin du monde et de son fracas, seul avec les mots. Et non sans culpabilité. Il écrit, trouve un éditeur, est publié. Mais les revenus ne sont pas les mêmes. Comme beaucoup d’autres auteurs en France, Franck Courtès vit aujourd’hui du RSA, de petits boulots alimentaires et des quelques droits d’auteur que génèrent ses productions. Longtemps, il a vécu avec cette culpabilité que son entourage lui renvoyait souvent. Pourquoi mettre en péril sa famille, et peut-être l’avenir de ses enfants, alors qu’ayant atteint son niveau de notoriété, la photographie telle qu’il la pratiquait était très rémunératrice. Il n’en sera rien, l’art dévore tout. « En fait, en choisissant l’écriture, j’ai voulu tout reprendre, recommencer, apprendre à nouveau. Ce n’était plus le cas avec la photo. Là, je me suis retrouvé dans la position d’un débutant, de celui qui a tout à faire et tout à prouver en même temps. Je crois que c’est celle qui me sied le mieux. J’ai besoin d’être dans un apprentissage permanent. »

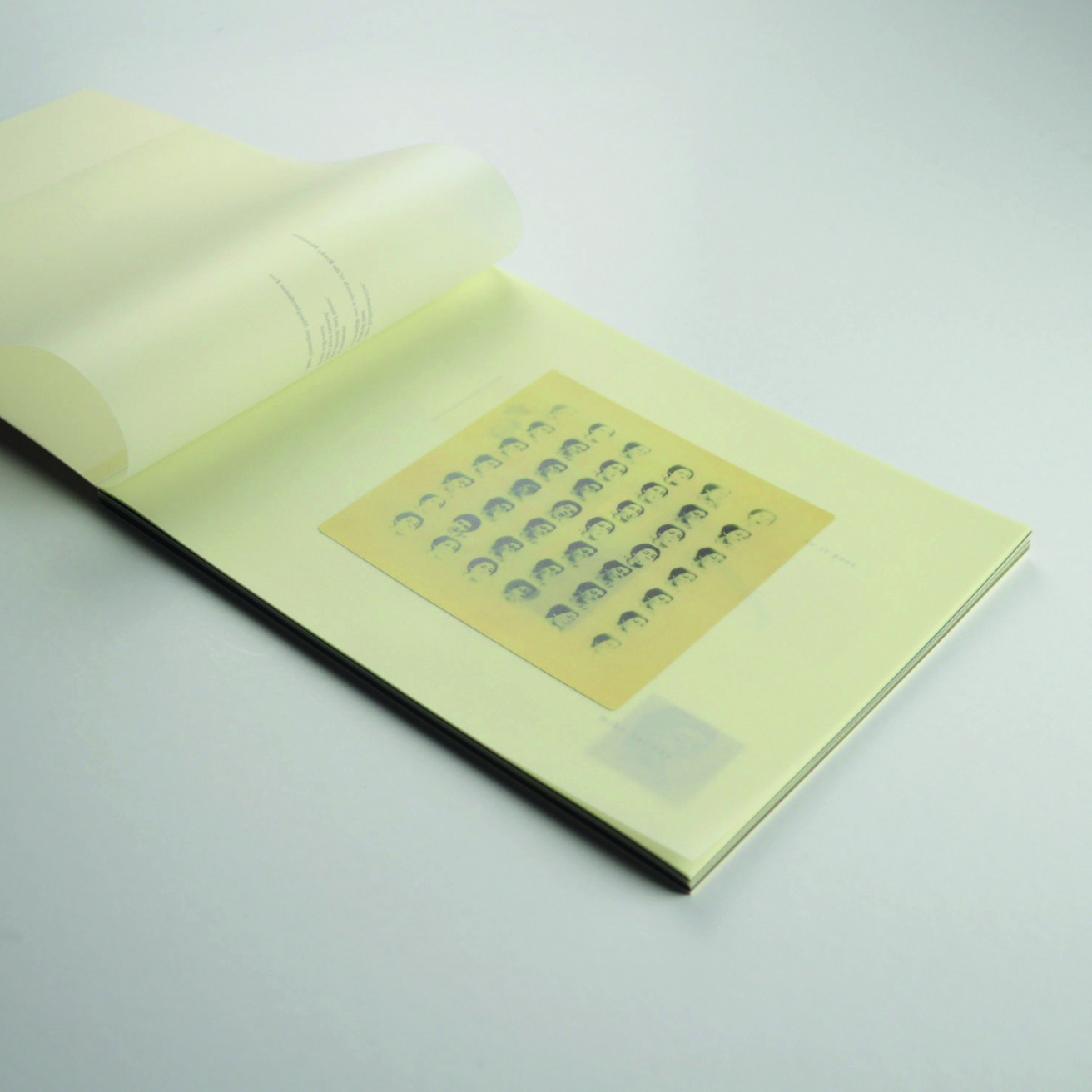

De cette incompréhension avec ses proches, il fait une œuvre d’art. De la photographie à l’autofiction, il dresse là un portrait. Le sien. Dans La Dernière photo (éditions Jean-Claude Lattès, 2018), il raconte ses 26 années de passion sans partage pour la photographie et pourquoi, en 2011, il range tout. Appareil photo, films, archives, tout est remisé. Depuis, dit-il, il n’a plus jamais repris de photo. « Je ne peux pas, cela m’angoisse. Pour moi, la photo, c’était tout ou rien. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. » La Dernière photo est comme une mise en abîme, une manière de transformer l’arrêt d’un art en une œuvre nouvelle. L’ouvrage est bien reçu, il provoque beaucoup de réactions chez les photographes de sa génération qui lui avouent partager bien souvent cette même lassitude, sans parvenir à l’assumer comme il a pu le faire. De l’instantanéité de la photographie, il est passé au travail long, harassant, de l’écrivain qui chaque jour reprend sa plume. Il écrit quotidiennement tout ce qu’il voit, tout ce qu’il entend nourrit son travail. Il vient de terminer un recueil de nouvelles, paru tout récemment chez Gallimard (Les Liens sacrés du mariage). « J’ai passé trois ans sur ce projet et j’ai tellement aimé vivre avec la trentaine de personnages qui l’habitent. Sans cela, je ne peux pas avancer dans ma vie. »

Son prochain projet proposera une suite à La Dernière photo, puisqu’il y contera, de manière romancée, l’existence de ce photographe qui abandonne son boîtier pour prendre la plume. « En réalité, seul le médium change. Je vais au même endroit que lorsque je réalisais des portraits. Je suis pleinement dans mon art, comme possédé par lui. » Il avance sur son manuscrit, sans savoir si un éditeur acceptera de le publier, dans cette précarité permanente qui entoure le quotidien de l’auteur. Une chose lui manque, l’outil. Franck Courtès se voit bien comme un artisan, « sans doute parce que lui aussi apprend chaque jour, affine son geste et sa technique. J’avais des Rolls, des appareils incroyables, que je bricolais. Je touchais la perfection avec ces boîtiers. » L’avènement du numérique ne sera pas sans compter dans son abandon de la photo, il n’est jamais parvenu à se séparer de son matériel argentique, la production numérique lui semblant tellement plus fade. Aujourd’hui, il garde un œil sur ce que font des photographes de sa génération. Il aime porter son regard sur la recherche de Boris Allin, alias Odieux Boby, ou celle de Pascal Dolémieux. Il y retrouve un peu de ce « feu sacré » qui l’a animé pendant si longtemps. Mais la page est définitivement tournée, l’avenir sera toujours incertain, mais Franck Courtès apprendra de son art, encore et toujours.

Bibliographie

Les Liens sacré du mariage, Gallimard, 2022 | La Dernière photo, Jean-Claude Lattès, 2018 | Sur une majeure partie de la France, Jean-Claude Lattès, 2016 | Toute ressemblance avec le père, Jean-Claude Lattès, 2014 | Autorisation de pratiquer la course à pied et autres échappées, Jean-Claude Lattès, 2013