Après avoir signé ses premiers succès chez Guerlain, Mathilde Laurent devient en 2005 la créatrice des parfums de la maison Cartier. Notamment à l’origine de ‘La Panthère’ et de la collection des ‘Heures de Parfum’, elle défend une parfumerie libre et artistique. Mathilde Laurent a répondu pour Process à la vaste question « Pour vous, qu’est-ce que la création? »

Qu’est-ce que l’acte de création ? À quoi renvoie-t-il pour vous ?

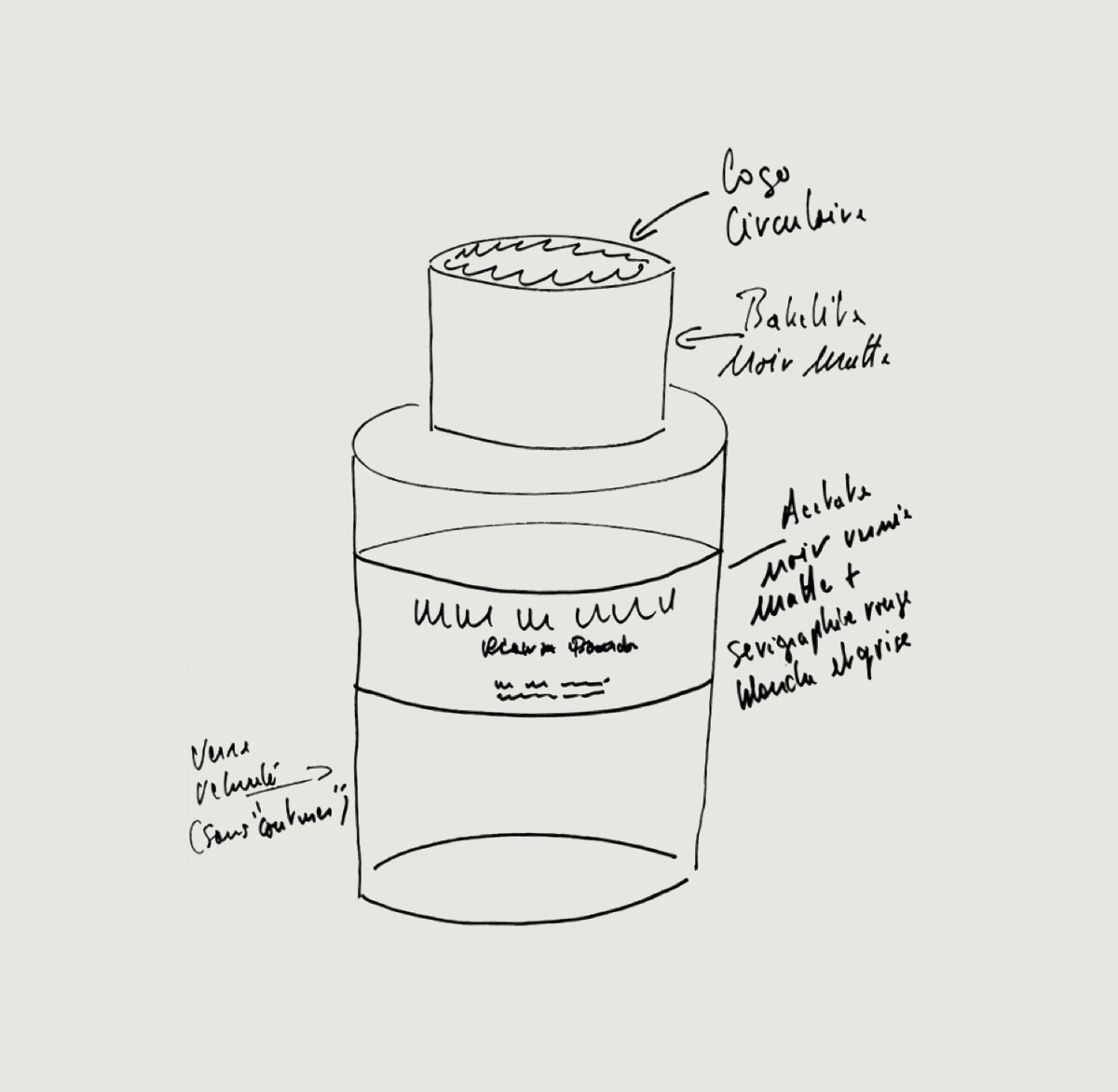

C’est un sujet très vaste, presque vertigineux. Je pense d’abord à ma pratique. Quand on crée un parfum, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, cette création est d’abord une démarche intellectuelle. C’est avant tout dans le cerveau que cela se passe. Et cette création-là, précisément, elle ne sent rien. Il n’y a pas de hasard, pas de « random » dans cette recherche. Un créateur de parfum n’est pas le nez dans ses flacons, à côté de son orgue. Il est avant tout en réflexion, engagé dans une pensée dont la maturation sera longue. Je travaille pour Cartier, qui est sans doute la seule Maison qui ait décidé de produire un style olfactif correspondant à ce qui fait son style légendaire, au sens historique du terme. Alors, créer pour Cartier, c’est d’abord s’inscrire dans ce style et lui donner un prolongement olfactif.

Comment la création s’exprime-t-elle, alors ?

La création d’un parfum est pour moi, et pour Cartier, hautement intellectuelle avant d’être viscérale. C’est sans doute différent pour un créateur de parfum qui invente sa marque et cherchera donc à imprimer sa marque, à poser son style. Tout comme lui, je pars d’une page blanche mais qui est précédée par l’existence d’un style, par toute une histoire de la parfumerie et qui est en lien étroit avec son époque. Je pars de ces trois composantes et je crée. La création est affaire de style, d’héritage et d’époque. Bien que l’on tienne compte de cette histoire, un parfum de création sera toujours très 2020 ou très 2022. Tout en incarnant une certaine élégance, il résonnera avec le besoin de retour à la nature, avec la fluidité des genres, les effets du changement climatique… Je suis très intéressée par la dimension sociologique du parfum, par ce qu’il apporte à la société, à l’humanité, à l’histoire de l’art et du parfum.

Créer, c’est donc s’inscrire dans une histoire ?

C’est un devoir que je me suis imposé. Je devais coller totalement à ce qu’était la maison Cartier, avant même d’imaginer de coller à mon propre style. Je m’efface devant la beauté d’une histoire, d’une trajectoire, avant d’imaginer quelle place je vais pouvoir y tenir. À vrai dire, dans une démarche de création, je trouve cela plus « élevant ».

Pourquoi ?

Avant moi, Cartier faisait appel à des créateurs extérieurs à la maison pour ses parfums. J’ai donc besoin de poser des bases fondatrices, « pures », fortes, dans le sens artistique pour la création présente et à venir. Cette création ne doit pas être polluée par la « tendance » au sens de saison, de best-seller, de « tubes de l’été » que l’on trouve aussi dans le parfum.

D’autres créateurs, dans d’autres domaines artistiques, sont-ils inspirants pour vous ?

Je cherche et je me nourris. Je suis une très grande fan de Giuseppe Penone et des artistes du land art : Andy Goldsworthy, Nils-Udo… Je me sens très proche d’eux et de leur travail sur la nature, leur manière de la mettre en scène. Ce n’est pas si loin de la création d’un parfum. J’aime aussi trouver des ruptures dans l’art, scruter le travail de celles et ceux qui, à un moment, ont su s’affranchir des codes pour innover, inventer de nouvelles manières de faire, de créer. J’ai toujours aimé casser les codes de la parfumerie. Déjà, à l’école, je m’évertuais à sortir des sentiers battus, à tel point que mes jus étaient difficilement classables. Chez Cartier, pour La Panthère, nous avons d’ailleurs dû inventer l’expression « fauve » pour le définir. La Panthère est un parfum floral-fauve. J’ai toujours été guidée par l’histoire de l’art de la parfumerie, pour pouvoir ensuite m’en affranchir, gagner en liberté et engager un travail plus personnel. C’est ce qui me meut.

Pour créer des parfums, quand intervient pour vous la dimension plus charnelle, celle qui vous met en relation avec une matière à travailler ?

C’est un long cheminement dans la création, une première et longue étape. Elle est absolument nécessaire pour me permettre ensuite d’être pleinement dans l’instinct, dans le plaisir à l’état pur et l’invention. Cette introspection prend du temps avant que la création même – celle qui met de la matière en jeu – n’apparaisse évidente. Quand j’ai la sensation que ce moment est arrivé, je peux alors jouer avec les ingrédients. Et ma recherche sur le parfum devient plus viscérale. Plus le travail intellectuel aura été poussé, plus le plaisir et la beauté s’inviteront facilement.

Si l’acte de création est d’abord intellectuel, comment se matérialise-t-il ? Par des associations de mots, par des images ?

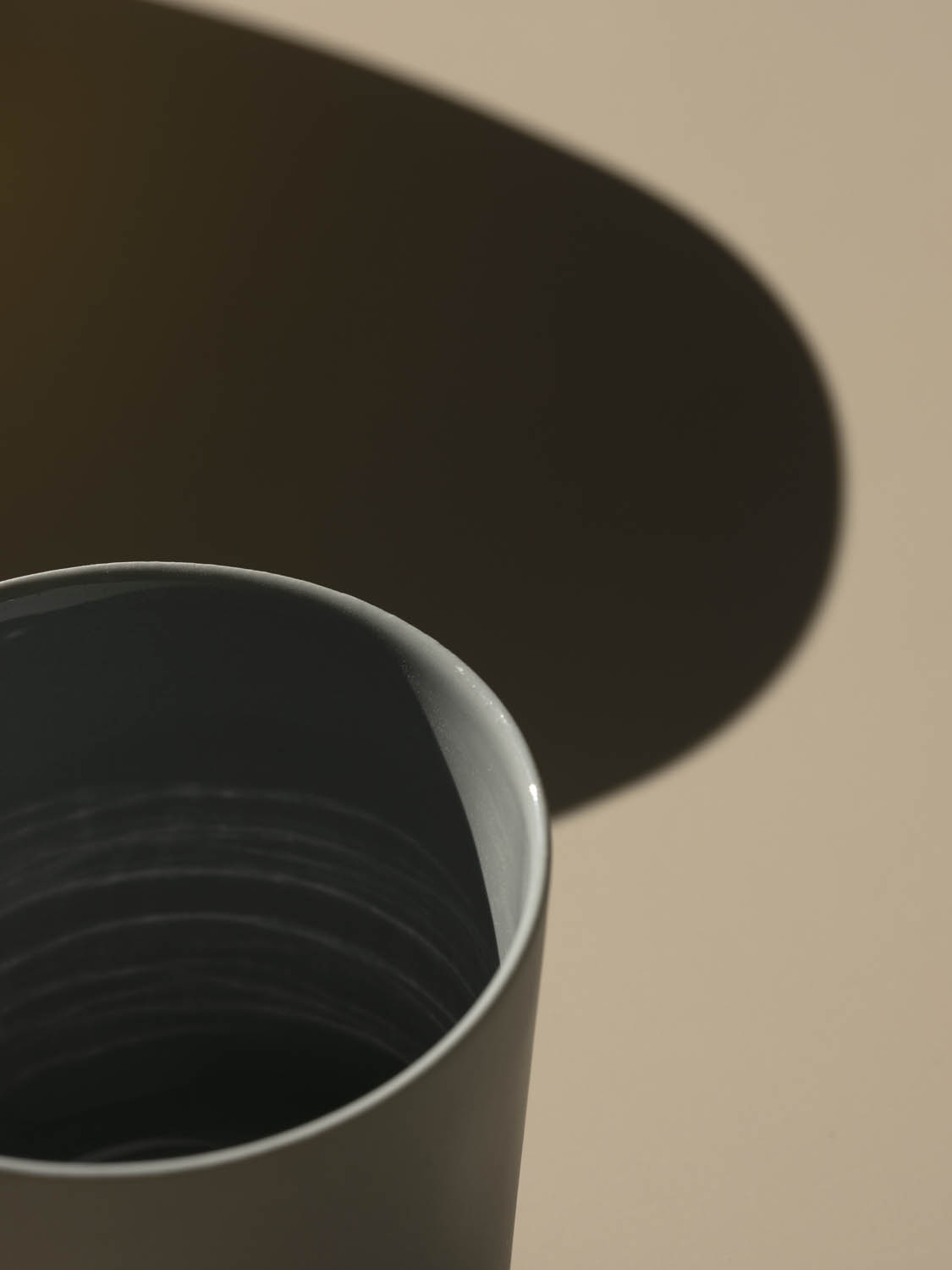

Il n’y a pas vraiment de mots pour cela. Ce sont des parfums imaginés. Ce travail de gestation est long, parfois ponctué de flashs olfactifs. Ce sont des choses que je suis la seule à sentir, dans mon esprit. Je les vois comme des guides. Pour La Panthère, j’ai le souvenir de choses très veloutées, de textures très soyeuses, comme un velours de soie. Cela revenait tout le temps, comme une vraie image olfactive. C’est la première étape de création. Mais un parfum ne ressemble jamais à 100% à celui que vous avez en tête. La comparaison qui me vient à l’esprit de manière évidente, c’est celle que l’on peut établir avec le compositeur d’une symphonie. Il l’a à l’esprit, il l’écrit, puis il fait venir un, deux, trois musiciens. Au quatrième musicien qu’il invite à le rejoindre, cela ne fonctionne pas. Le rendu n’est pas bon. Il modifie alors sa partition en conséquence, tout en conservant ses lignes directrices.

N’y a-t-il pas de fulgurance dans l’acte de création ?

Ce que je décris là est avant tout fastidieux. Pour moi, la création est gouvernée par la notion d’effort, d’abnégation et de patience. Rien n’est possible sans cela. Je ne vois pas de fulgurance dans l’acte de création qui, pour la parfumerie comme pour la peinture, ne peut surgir qu’après que l’on ait assimilé pleinement l’histoire de l’art en question. C’est après cela que l’on pourra obtenir ce que l’on veut, prolonger cette histoire par sa création, en la faisant millimètre par millimètre. Tout cela rend humble et patient.

Pour approfondir la vision de Mathilde Laurent :

Lire « Sentir le sens » de Mathilde Laurent, chez Nez éditions.

instagram @mathilde.laurent