En sonnant à la porte du studio d’Inga Sempé je prends la précaution d’avancer mon nom à l’ouverture de la porte. Une voix me répond : « Je m’en doute ! » J’étais à l’heure, la précision était inutile. Je viens d’avoir un petit aperçu de l’échange qui va suivre au cours duquel je vais découvrir un personnage plutôt haut en couleur, assez attachant et très cash.

Inga me fait pénétrer dans son atelier. C’est un beau lieu, mais qui n’a rien de l’élégance feutrée qu’on pourrait imaginer en prononçant les mots « studio de designer ». Partout des prototypes, des objets en cours, en stock, en gestation, en pièces. Sur la droite, un long espace où s’alignent les postes de travail des trois ou quatre collaborateurs qui l’aident chaque jour à déployer sa vision.

L’ ensemble a beaucoup plus à voir avec l’idée qu’on pourrait se faire de l’atelier d’un candidat au concours Lépine, qu’à l’image souvent partagée – et datée – du « disaïgner » clean. Elle s’excuse du « bordel » mais confiera plus tard qu’elle trouve suspects les bureaux de designer qui demeurent impeccables en toutes circonstances, car cela laisse entendre qu’ils ne sont pas en contact avec la matière or « le design, c’est d’abord ça ». Elle vient de résumer le socle de sa vision du métier, celui de designer industriel.

L’apprentissage

C’est celui d’une gamine très « manuelle », qui s’est toujours intéressée aux objets. Plus tard, elle travaille six mois comme modiste et tente le concours de l’ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle). En sortant diplômée, elle s’échappe assez vite du monde de la mode qu’elle goûte peu car, dans la mode « les choses viennent dans l’instant et perdent leur valeur très vite ». On y reviendra.

Elle travaille six mois pour Marc Newson, chez qui elle apprend l’importance de comprendre les procédés de fabrication et de maîtriser toute la chaîne de création sous peine de perdre le contrôle et la vision du projet. Elle enchaîne avec deux ans chez Andrée Putman, dont elle adore le personnage, mais qui fait beaucoup d’architecture intérieure, une activité par laquelle elle se découvre peu concernée.

Elle reprend sa liberté, voit certains de ses projets soutenus par VIA (« association pour la Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement » : un important acteur du design en France qui finance la fabrication de prototypes et leur donne de la visibilité), et, lauréate, devient pensionnaire de la Villa Médicis, ce qui, outre le dépaysement, lui permet d’être rémunérée pour travailler sur ses propres projets (c’est le principe de fonctionnement de cette institution). Elle profite de sa présence en Italie pour approcher les éditeurs de mobilier Cappellini et Edra avec qui elle entame ses premières collaborations avant le retour en France où elle ouvre son agence tout en enseignant. On est en 2001.

Designer Industriel

Au terme de toutes ces expériences elle acquiert la certitude que, définitivement, ce qui l’occupe, son truc, c’est l’objet : sa fonction, son usage et son ergonomie, d’abord. Sa dimension plastique aussi, mais ensuite. Elle se sent peu concernée par le reste et surtout pas par les disciplines dont on le rapproche souvent, comme l’architecture intérieure ou la mode, avec laquelle elle considère la comparaison comme un véritable contre-sens. Le cœur de la création du design bat en effet à un rythme beaucoup plus lent. Les temps de développement – notamment des outils de production et la mise au point d’un objet – y sont bien plus longs et les investissements beaucoup plus lourds. Les contraintes de fabrication peuvent changer radicalement d’un objet à l’autre démultipliant les investissements et les délais. En regard de cette nécessaire inertie, les objets, bien pensés, ont pour elle beaucoup plus de valeur. Ils ont été conçus pour être utiles, donc pratiques, et pour durer, donc solides, et, si possible, beaux.

« À la base ce que je voulais faire, c’étaient les objets qu’on voyait dans les drogueries. » Dans les drogueries de son enfance, qui se sont raréfiées à partir des années 70, on trouvait des produits d’entretien, des couleurs, des vernis, mais aussi des brosses, des seaux, des épluche-légumes, des lampes, du mobilier d’appoint, des couverts… Tous ces objets du quotidien, elle les chérit. Elle les porte dans son cœur parce qu’ils sont ceux de la vraie vie. Ils sonnent concret, sans prétention, et rassurent : c’est du tangible. Ça tient à distance les mirages marketés et les illusions décevantes. Elle a besoin de cette matière et de sentir, qu’en tant que designer, elle va être utile. Elle veut valoriser le design « industriel », celui qui va imprimer à l’outil la forme la plus adaptée à vos mains. Elle va longuement chercher pour trouver le bon fabricant, dans l’atelier duquel on aura su conserver tel tour de main ou développer telle technique innovante. D’ailleurs, à l’heure où le design est entré au musée depuis longtemps, et où les designers créent des pièces pour des galeries, elle considère que la réussite serait plutôt de trouver un de ses objets dans votre cuisine : « la vraie vie quand on est designer, c’est d’avoir des objets en vente »…

Une certaine idée du luxe à la française

Certaines marques du luxe, séduites par son univers, lui ont proposé des collaborations qui se sont, en général, assez mal passées. Au-delà d’un positionnement philosophique plutôt antithétique au sien, le milieu la déçoit. Des briefs impossibles et abscons (« cette bouteille que tu dois dessiner, elle s’adresse au vieux connaisseur du produit de plus de 65 ans, mais aussi au jeune actif trentenaire ainsi qu’au fan de rap, dans les vidéos duquel le produit coule à flots »), une autocongratulation qu’elle juge exaspérante et de courte vue, et surtout, un fonctionnement centralisé qui l’empêche de parler au technicien qui va, de ses mains, donner vie à son dessin, voici sa vision du « luxe à la française ». Elle déplore d’ailleurs l’absence de goût français pour la création de qualité pour le quotidien. « La France célèbre la haute-couture et non les vêtements, la gastronomie et non la cuisine quotidienne. » Tout à l’inverse de l’Italie, plus vertueuse selon elle, qui revendique une culture ancienne des objets quotidiens de qualité qui explique ses années d’avance sur la France en matière de design, ainsi que le fait que beaucoup de designers français historiques ont d’abord travaillé avec des éditeurs italiens. Elle conclura cette saillie d’un rigolard « le luxe à la française m’ emmerde ! ».

Elle bénéficie peu de commandes de la part du monde du luxe mais se réjouit de développer de belles collaborations avec des entreprises françaises qui ont davantage les pieds dans la glaise.

France, terre de design, finalement

* une connaissance et son fils en visite à Paris descendent de l’appartement situé au-dessus, ils demandent conseil pour découvrir la capitale alentour. En lieu et place des hauts lieux touristiques du quartier, la créatrice conseille d’aller voir prioritairement le pont tournant du canal Saint-Martin « dont le fonctionnement est très beau ». Je souris intérieurement. *

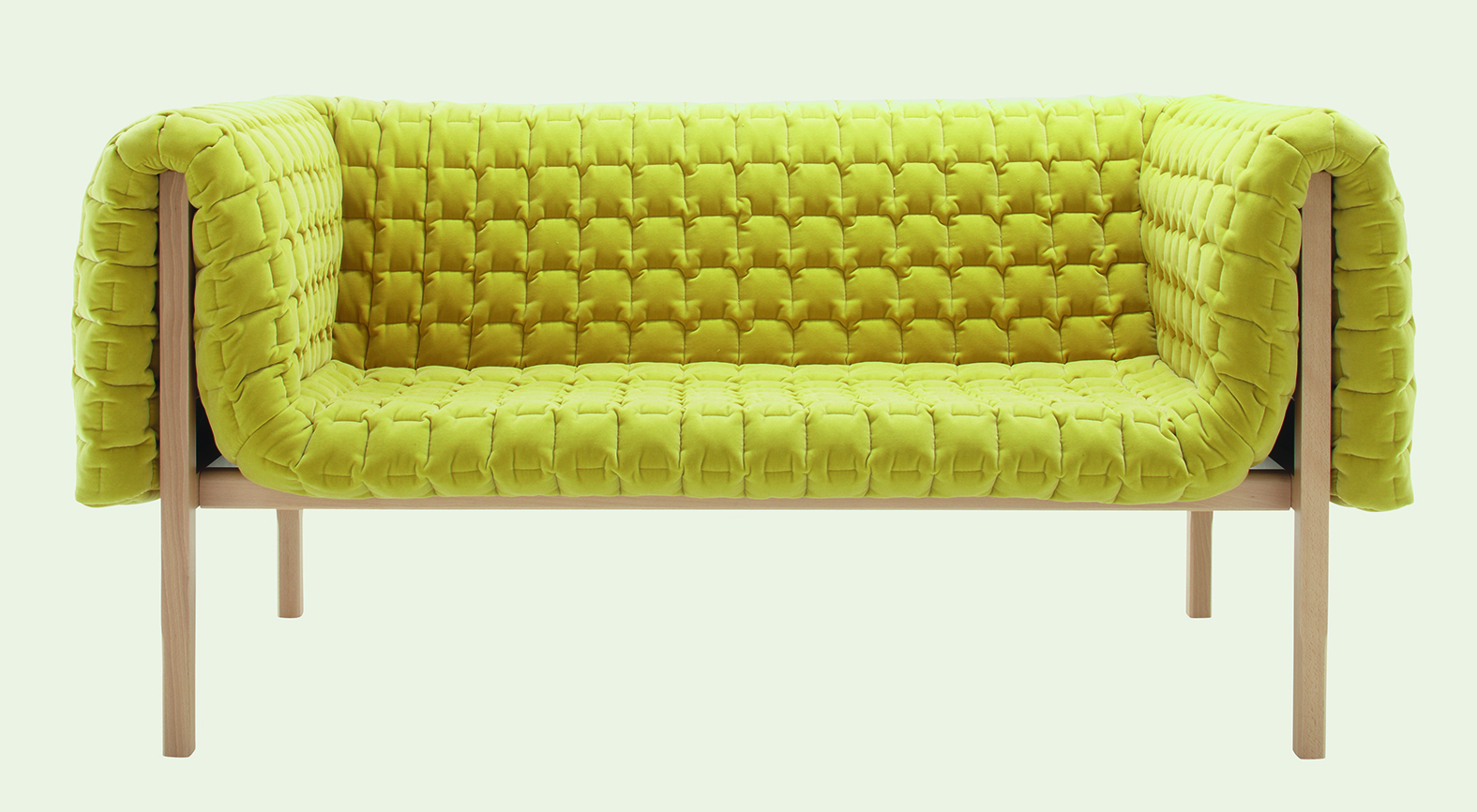

Il y a d’abord le compagnonnage avec Ligne Roset, pour qui elle dessine depuis plus de 15 ans du mobilier au premier rang duquel le sofa « Moël », et peut-être surtout la gamme « Ruché » qui s’est étoffée peu à peu. C’est d‘abord un canapé, conçu comme une structure en bois sur laquelle on aurait jeté une couette matelassée. Sa création a été suivie de celle d’un fauteuil puis de celle d’un lit, puis d’une table de chevet, etc, etc. Objet après objet, elle est « rechallengée » par Michel Roset dans le cadre d’échanges solidement argumentés de part et d’autre – le fondateur de la marque cherchant à compléter des ensembles alors qu’elle-même ne revendique pas particulièrement une vision de gamme. Peu à peu, sur le temps long, ces objets sont devenus de vrais succès en se vendant à des milliers d’exemplaires. Elle développera plus tard un « compagnonnage » de même nature hors de nos frontières avec la marque danoise Hay, avec laquelle elle se sent en grande communauté de pensée, et pour qui elle a dessiné une très belle gamme de canapés et de petites lampes malines aux abat-jours plissés.

Depuis quelques temps, elle dessine des cocottes pour la marque Revol, une belle marque française de porcelaine tout aussi historique (1768) qu’innovante dont nous connaissons tous le fameux gobelet froissé en porcelaine. Elle entame également une collaboration avec la marque de mobilier Clen, dont elle est passionnée par le brevet déposé autour du fonctionnement de ses tiroirs. Voilà d’ailleurs bien une chose qu’elle trouve très intéressante : les entreprises fondées sur un brevet, qui, en apportant une solution tangible à un besoin concret, peuvent développer une activité économique.

Inga démarre aussi une collaboration, embryonnaire pour le moment, qui l’enthousiasme beaucoup avec une entreprise française qui a mis au point une technique d’emboutissage multiforme très performante.

On ne peut pas parcourir ce petit tout d’horizon francophile sans évoquer sa collaboration avec la petite maison d’édition Moustache pour qui elle a dessiné quelques objets dont la très célèbre lampe « Vapeur », un objet qui a beaucoup contribué à sa médiatisation, mais qui ne lui a, dit-elle, « rapporté que très peu ».

L’argent, guerre des nerfs du designer

Car voilà bien un paradoxe largement répandu dans le monde du design, le décalage entre la notoriété d’un produit et l’enrichissement supposé de son créateur.

L’usage veut qu’un designer soit payé en royalties, c’est-à-dire qu’il reçoive un pourcentage du prix de vente de l’objet, et que ce pourcentage soit d’environ… 3% sur le prix de fabrication ou sur le prix de vente du fabricant aux magasins. Dès lors, plus un objet est cher, plus il nourrit son créateur, pourvu qu’il soit effectivement vendu. Un canapé rapportera plus d’argent qu’une petite lampe, pour un travail pas forcément beaucoup plus important. Si on ajoute à cela que des objets peu chers, et pourtant très médiatisés pour leur photogénie ou leur caractère innovant, ne sont pas pour autant des succès commerciaux, on comprend vite ce décalage, et que beaucoup de designers cherchent des alternatives pour compléter ou élargir leur activité. Ils se dirigent alors vers l’enseignement ou vers l’architecture d’intérieure rémunérée au forfait, parfois majoré d’un pourcentage sur le coût des travaux. D’autres se dirigent vers le design dit « d’auteur » en créant des pièces d’exception éditées en très peu d’exemplaires destinés à des acquéreurs passionnés, et fortunés. L’antithèse de l’approche d’Inga, en somme, qui ne souhaite qu’une chose « que ses objets soient dans les rayons des magasins ». Quand, comme elle, on ne gagne sa vie quasiment qu’en royalties, il est donc important d’avoir beaucoup d’objets en cours de vie commerciale et, si possible, d’exister médiatiquement, ce qui donnera envie aux éditeurs de travailler avec vous, et donc de créer de nouveaux objets.

À la question, arrivée en fin d’entretien : « Est-ce que le geste créatif est quelque chose de central dans votre vie ? » Inga répond « Oui, pas comme une pratique mais comme un mode de pensée : celui de remettre en cause les choses, de ne pas forcément penser ‘comme il faut penser’, d’être un esprit en éveil, qui ne se laisse pas glisser dans le ‘cool’. D’ailleurs je déteste le cool. Le cool, c’est la pensée facile, la non-opinion, la non-décision. ‘T’es pas cool’ est le meilleur compliment qu’on puisse me faire. »

« Au fond, mon côté créatif, c’est d’être pas cool. »

Rires.