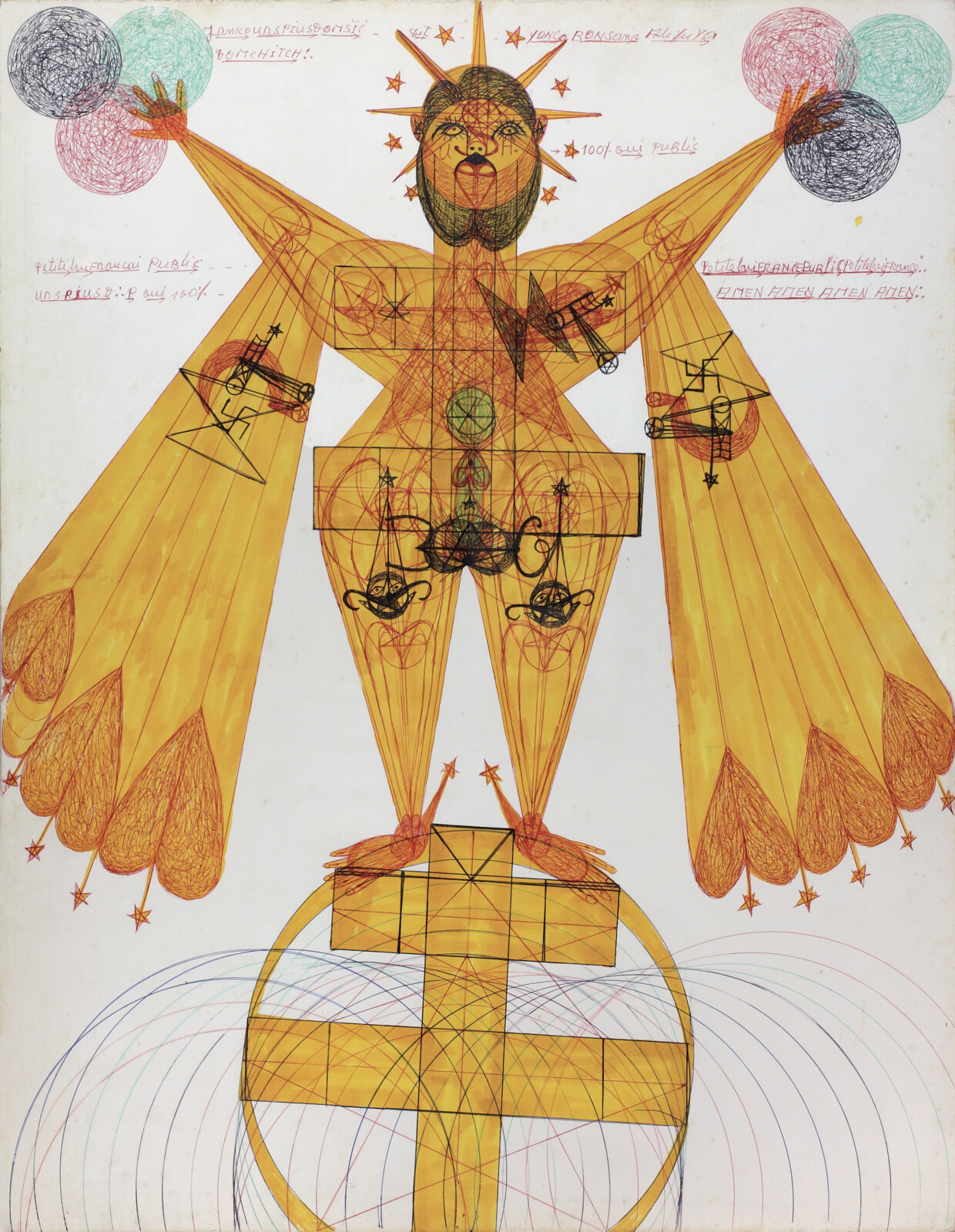

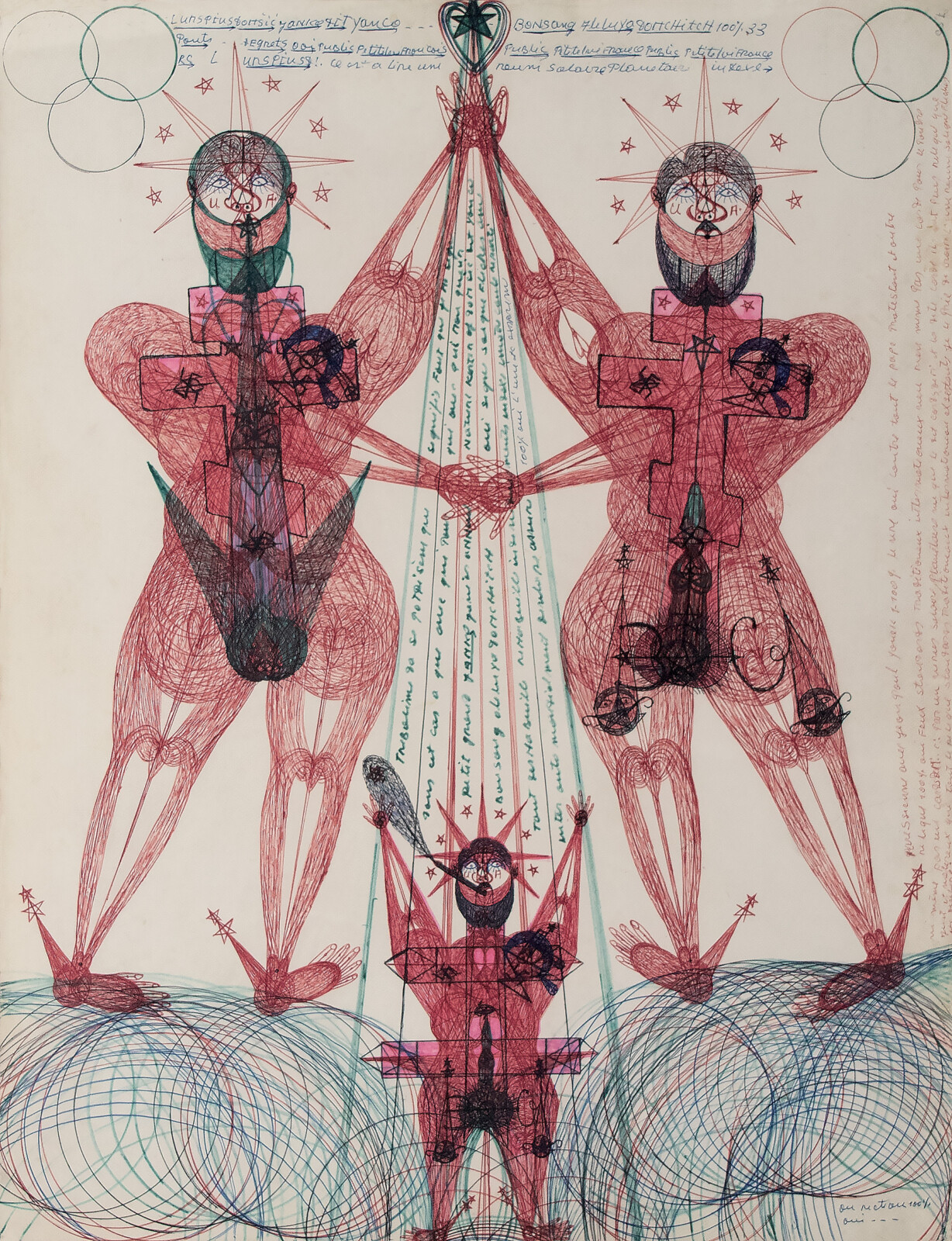

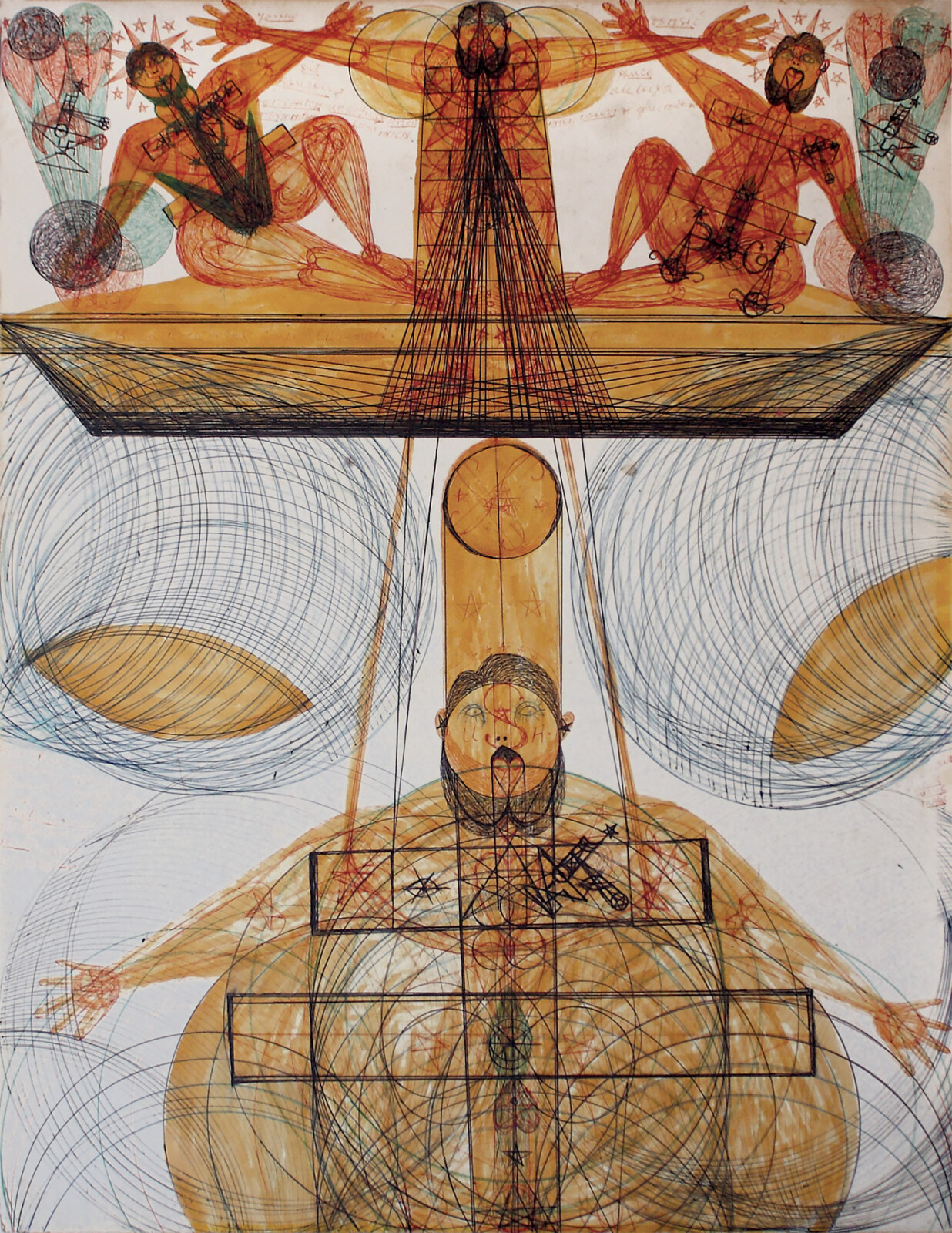

Au début, il y a une mère peintre, des photos de famille, des souvenirs de migration familiale, des dessins et des peintures. Il y a aussi le fracas du monde, les barques surchargées d’hommes et de femmes fuyant leurs pays en Méditerranée ou en file indienne dans les montagnes d’Europe et d’ailleurs. Ce tout (et encore plus) forme une matière dans laquelle l’esprit de Florence Miailhe a zigzagué pour écrire et dessiner La Traversée.

Florence Miailhe marque les esprits depuis des années avec ses films en peinture animée où, d’un coup de pinceau, elle fait basculer le réel dans la pure poésie. Ses films sont une plongée saisissante dans la matière même des couleurs, au service de chroniques (Au premier dimanche d’août), de contes (Shéhérazade, Conte de quartier) ou de récits (Hammam). La femme, les femmes, le corps de la femme, les corps de toutes les femmes y sont toujours mis en valeur. Elle est encensée par les festivals et les spectateurs quand elle commence à travailler à ce long métrage. Il aura fallu onze ans pour que le film soit produit, réalisé et sorte sur les écrans.

Rencontre avec cette artiste remarquable aux Frigos, doyenne des friches artistiques à Paris. Rez-de-chaussée, couloirs bigarrés, une porte juste avant La Cantine de l’aiguillage, le restaurant de la friche. Un atelier tout en long et haut de plafond, des tables de travail, des meubles, des affiches, des dessins, une mezzanine avec bureau et ordinateur et surtout des dessins accrochés partout sur des fils, Florence prépare l’exposition qui suivra les projections du film. Nous partons au restaurant pour commencer la conversation, entre les plats à tendance world cuisine, Florence raconte l’incroyable périple…

Comment as-tu écrit le scénario avec Marie Desplechin ?

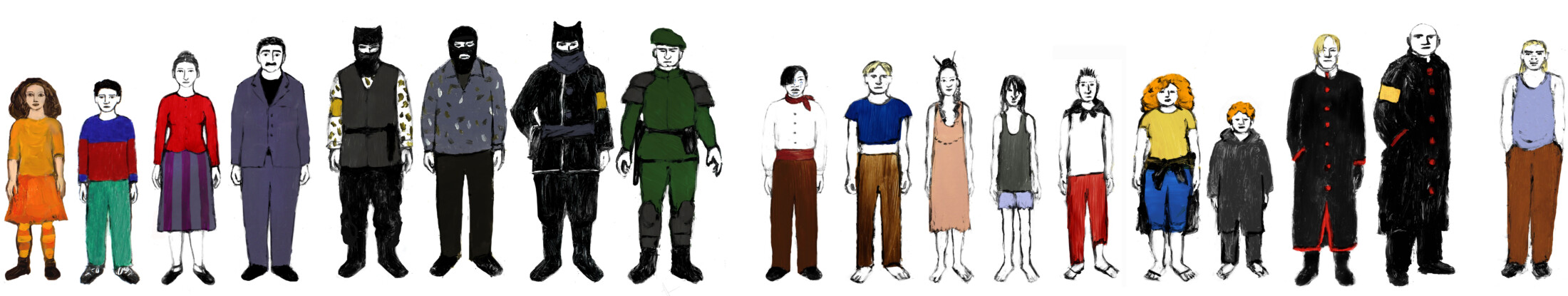

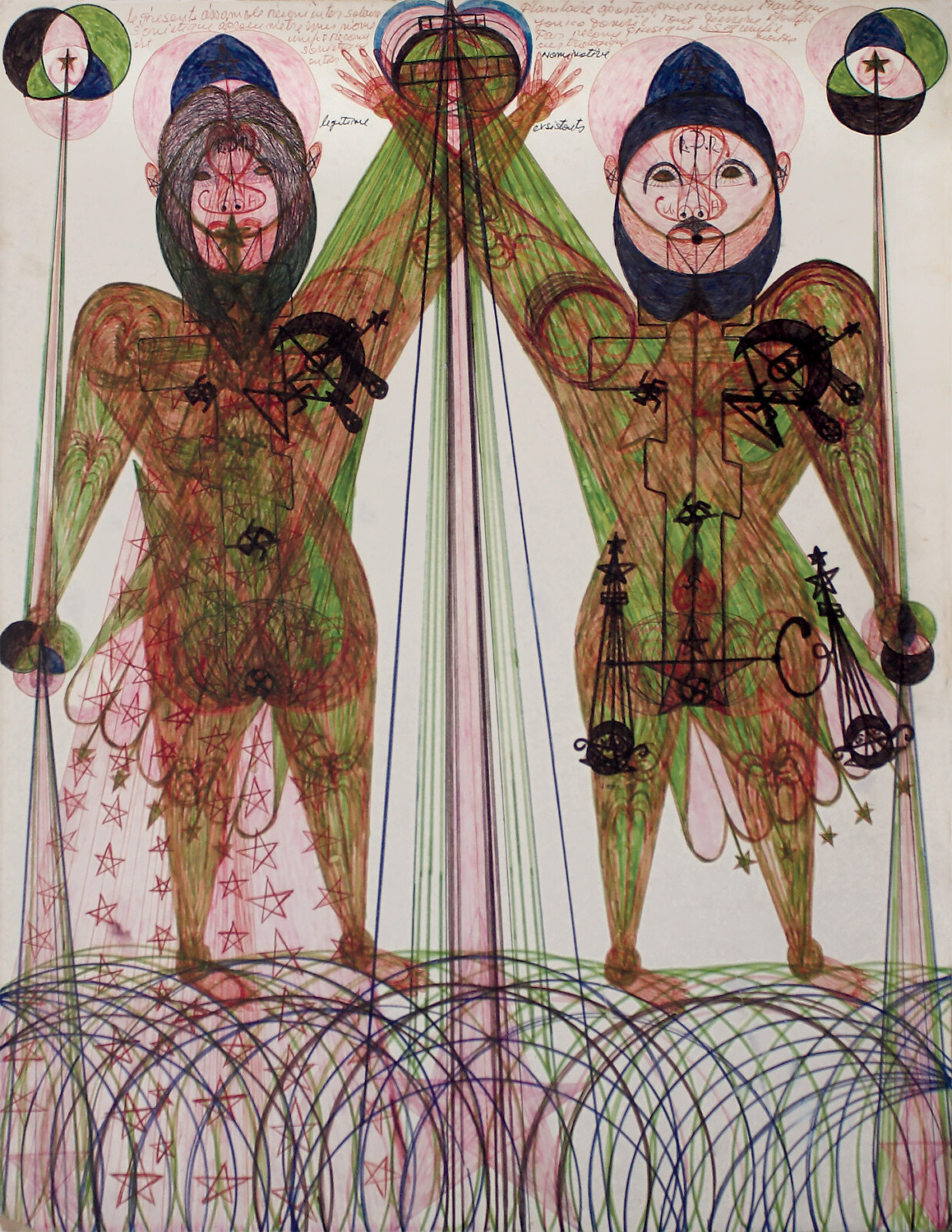

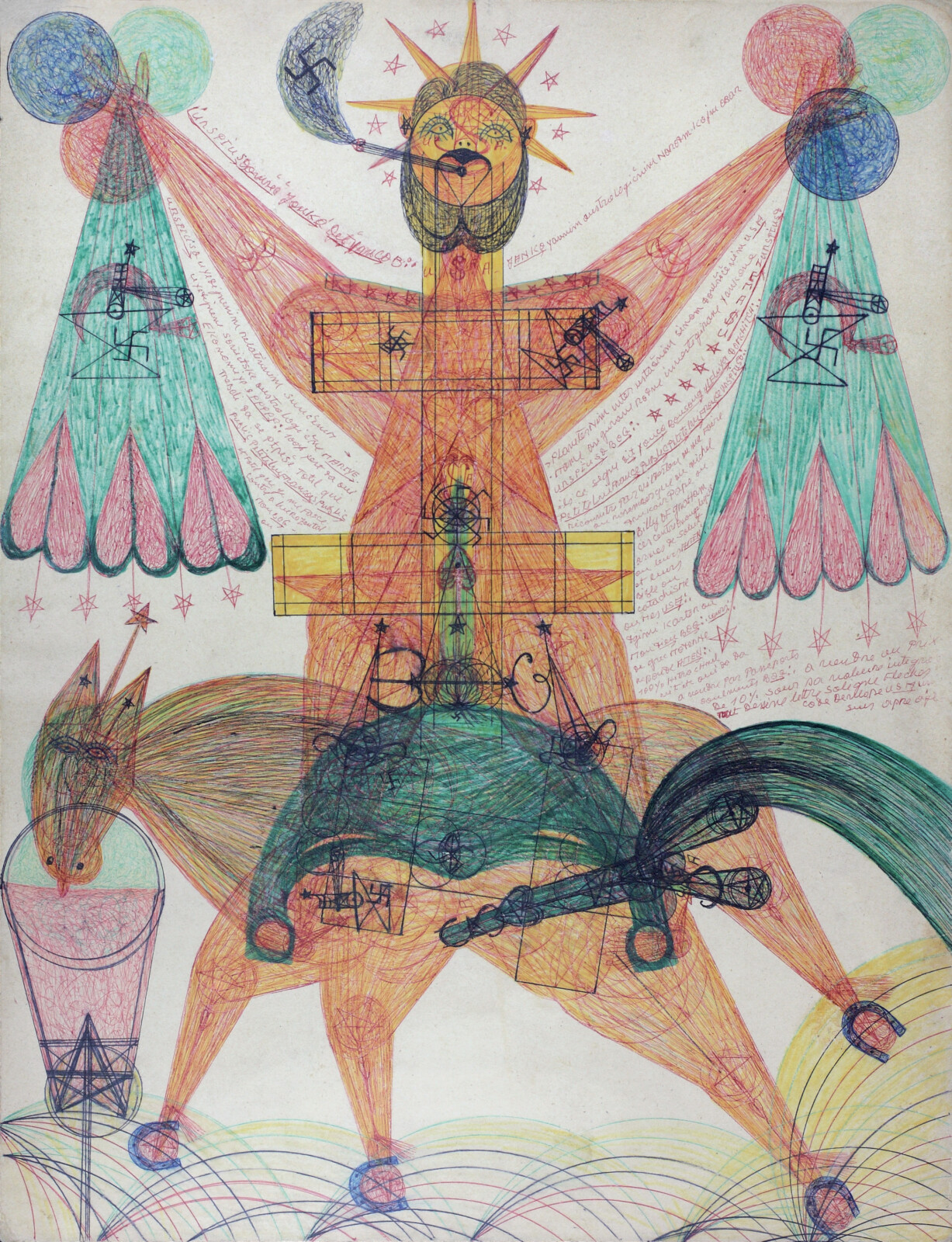

On a beaucoup discuté, je lui ai donné des exemples d’histoires que je voulais raconter, elle a travaillé sur la structure et les dialogues. En parallèle, je travaillais sur des dessins. Elle les regardait et les intégrait dans le scénario. Elle me mettait au défi, comme moi avec ma trame narrative avec 10 personnages ! Notre scénario s’est construit dans un constant aller-retour.

Peux-tu nous parler du montage de la production ?

C’est loin maintenant, il y a eu tellement de rebondissements ! Plein de fois, je me suis dit « laisse tomber, on n’y arrivera pas » et Dora [Dora Benousilio : productrice – Les Films de l’Arlequin] n’a jamais lâché, elle y croyait à fond, elle n’a jamais baissé les bras.

En fait, on a eu beaucoup de mal à monter la production du film. Il y a eu 3 producteurs avec Dora : un allemand, Balance Film, situé en Saxe puis nous nous sommes associés à un producteur tchèque, Maur films, ce qui a ouvert l’aide européenne Eurimages. Enfin, nous avons obtenu l’aide de la région Occitanie. Du coup, nous avons eu un coproducteur à Toulouse, XBO, et nous avons travaillé dans le studio de La Ménagerie à Tournefeuille où nous avons fabriqué pratiquement tous les décors. Pour terminer, ARTE a aidé le film et nous avons pu déclencher l’aide du CNC à la quatrième tentative.

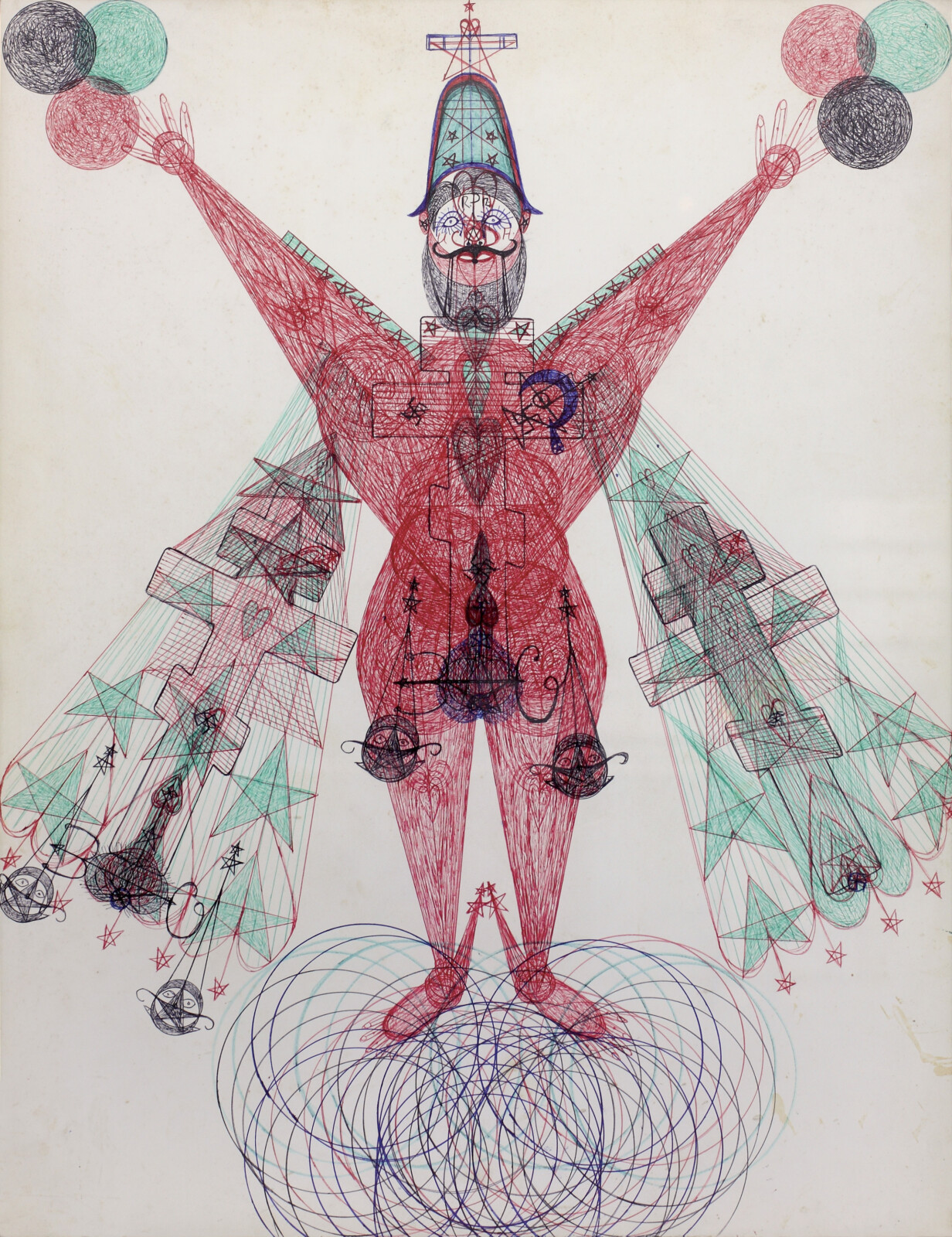

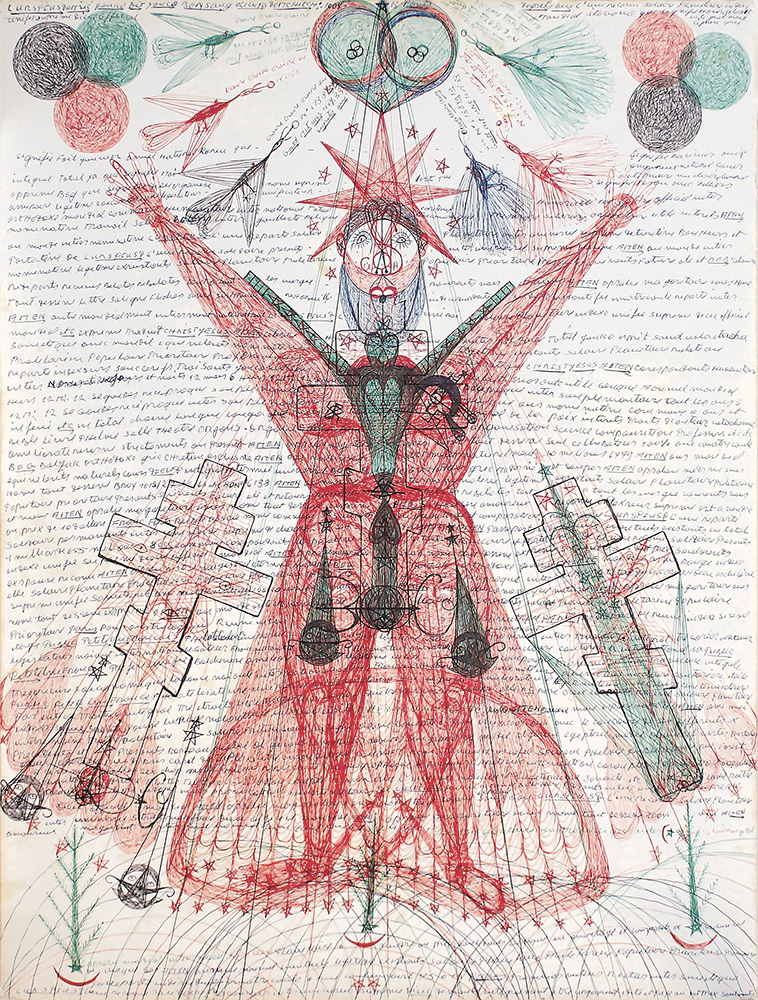

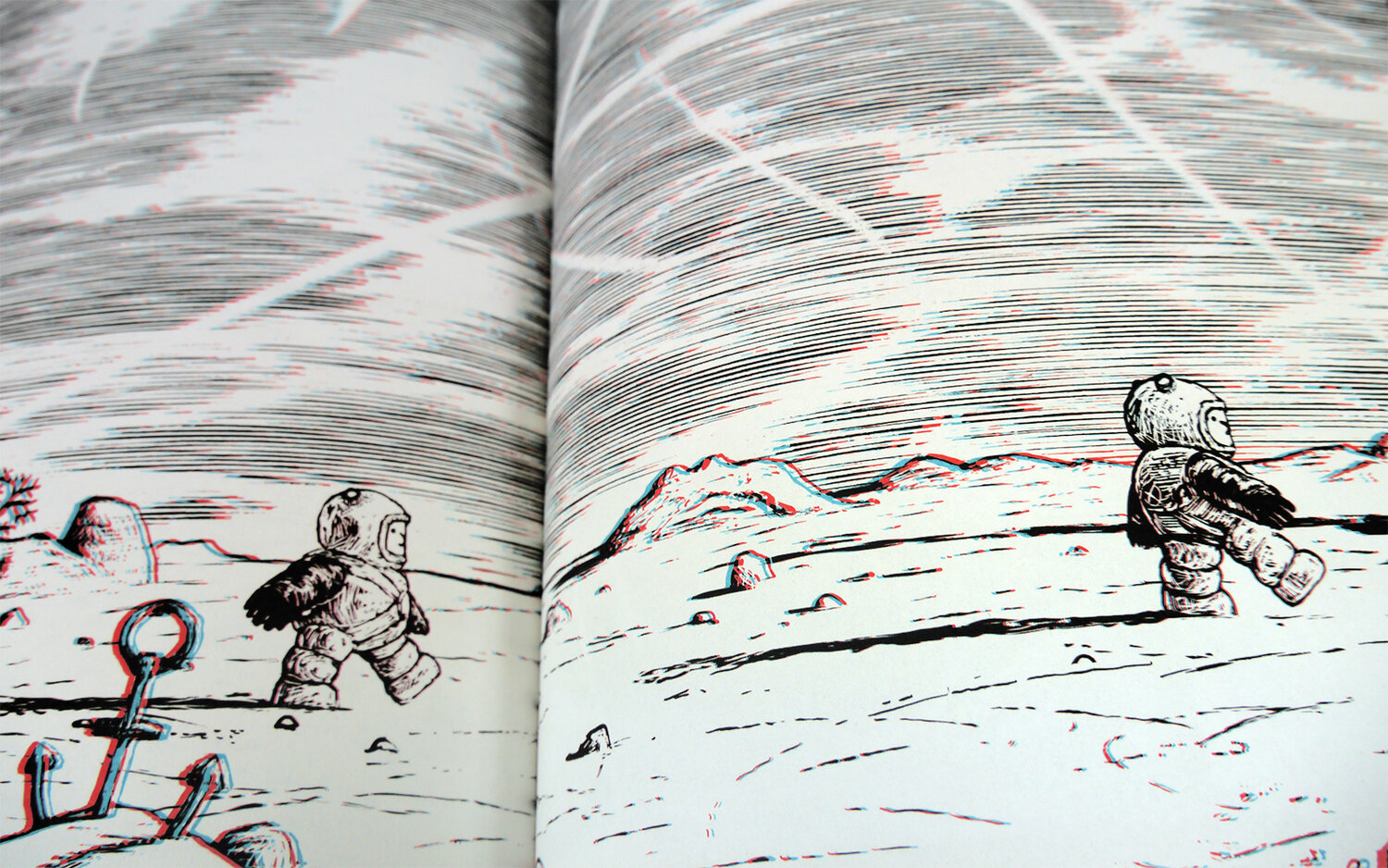

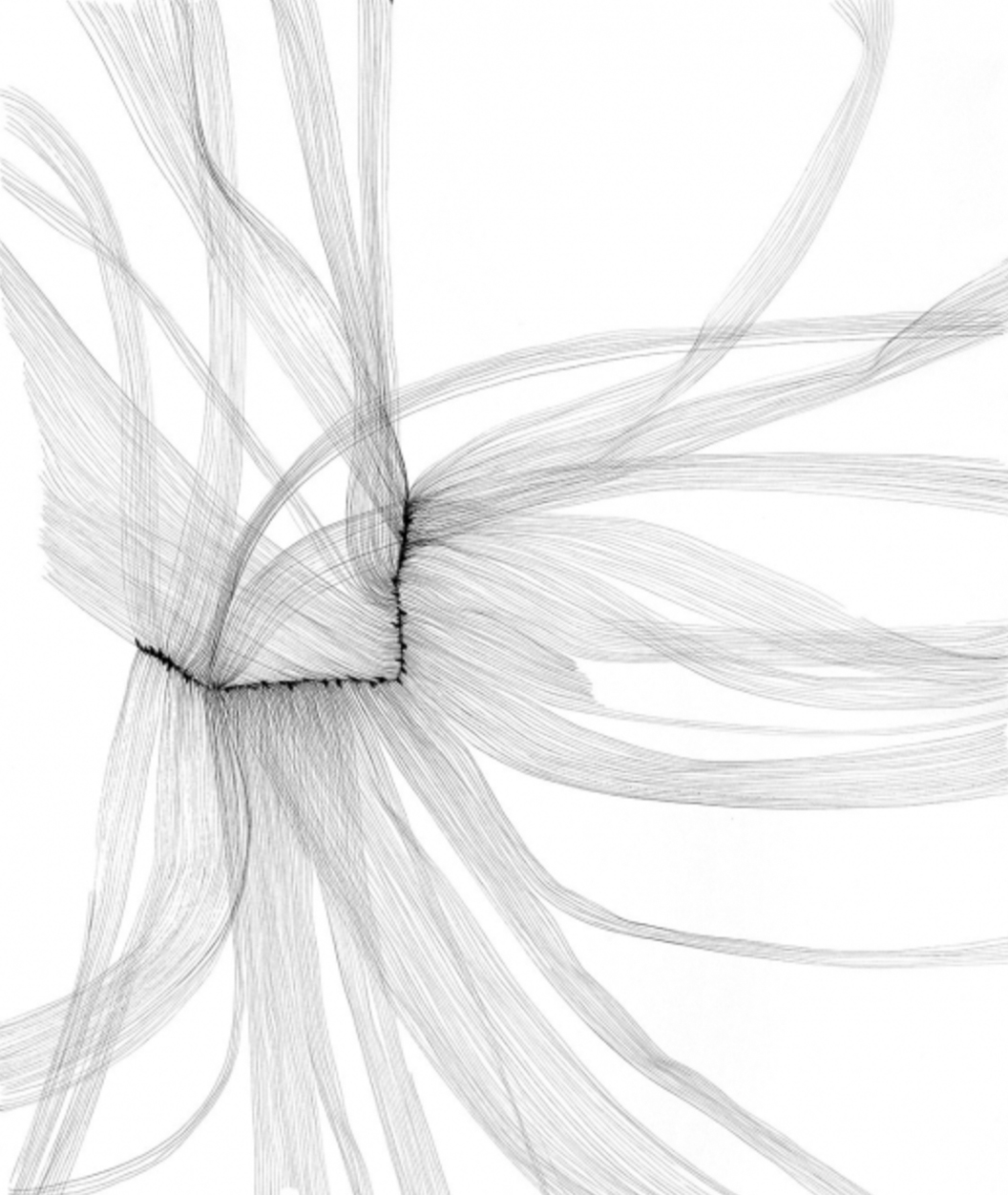

Nous repartons vers l’atelier de Florence. Je regarde, un peu estourbi, les dizaines de dessins quand Florence ouvre la main sur un rouleau de papier blanc, un simple rouleau de caisse enregistreuse. Elle le déroule, le film apparait. C’est sur ce rouleau qu’elle a esquissé tout son film. Une sorte de tapisserie de Bayeux en miniature et sur papier. C’est bouleversant de voir les paysages, les personnages, les visages qui deviendront, des années après, le film lui-même. Je repense à la signification du mot cinématographe « écrire en mouvement », cette signification s’incarne ici, Florence a peint tout le mouvement de son film.

Peux-tu revenir sur la technique que tu as employée ?

J’avais déjà fait des essais avec 4 niveaux de vitres sur le banc-titre1. En bas, le décor. Puis, de 1 à 3 niveaux de vitres au-dessus en fonction des images à créer ou des couleurs à travailler. En fait, tu as des couleurs qui se mélangent bien entre elles, et d’autres pas du tout, c’est pourquoi je préfère travailler les couleurs par vitre, un niveau pour les couleurs claires et un niveau pour les couleurs foncées afin qu’elles ne se mélangent pas trop.

En tout, nous avions 13 bancs-titres. Quand j’arrivais dans un des studios, je corrigeais en passant d’un poste à l’autre, je contrôlais la première image de chaque nouveau plan et ensuite j’échangeais avec l’animatrice pour affiner chaque mouvement. J’expliquais beaucoup toutes mes intentions et aussi comment faire le plan. Parfois même, nous mimions les actions à dessiner pour repérer les bons mouvements.

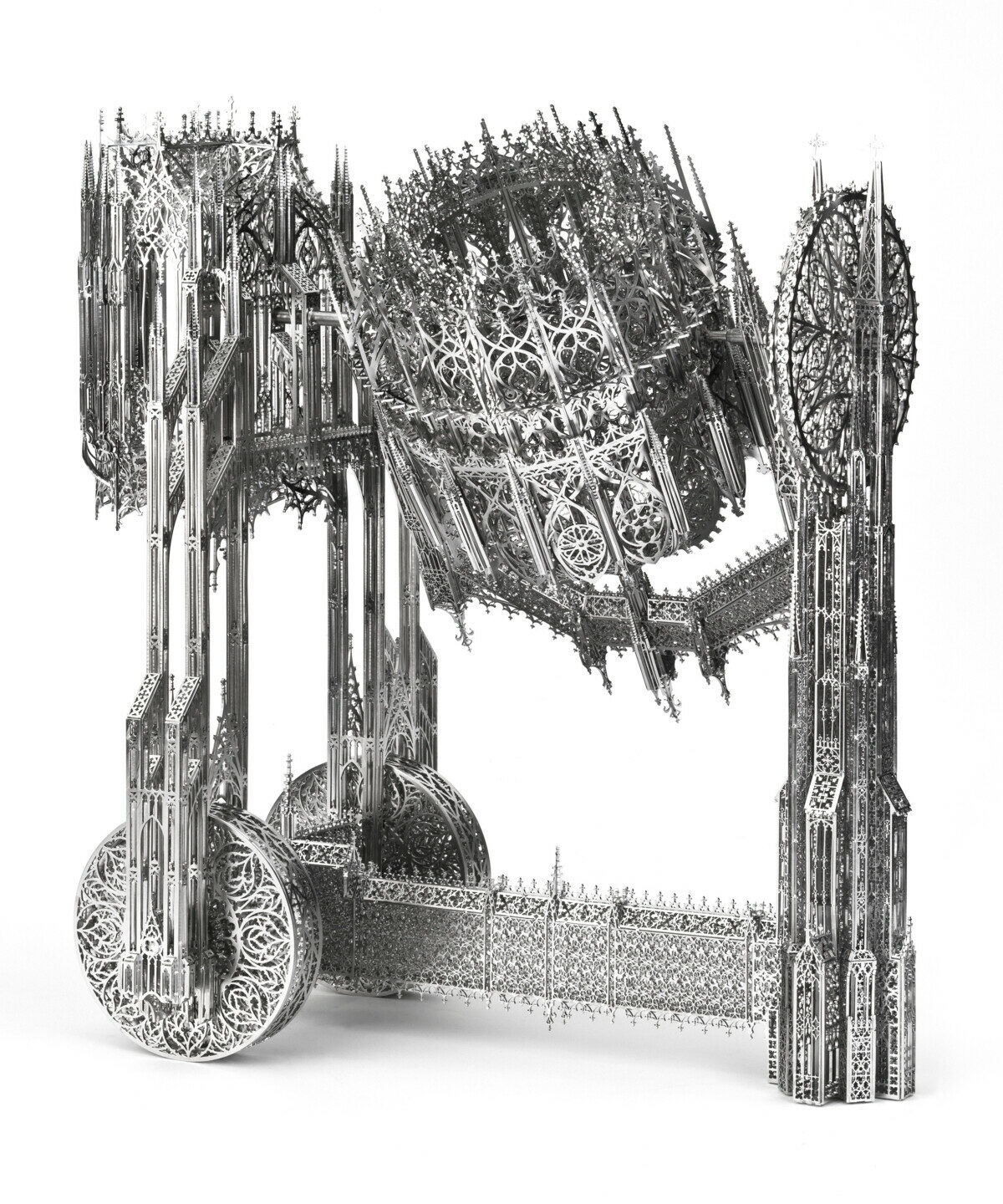

On arrivait à faire 1 seconde et demi à 2 secondes par jour par jour en moyenne par animatrice, soit entre 12 à 24 dessins par jour. Quand je les assemblais, j’ai eu plusieurs fois l’impression qu’un gigantesque château était en construction, pierre par pierre.

4 producteurs, cela veut dire 4 lieux de travail ?

Exactement. A un moment, j’ai eu les trois lieux de tournage en même temps, je partageais mon temps entre trois semaines en Tchéquie, une semaine ou deux en Allemagne puis j’allais à Toulouse pendant que mon assistante, Soline Fauconnier, était à Paris. A ce moment-là, nous avons engagé un chef de l’animation, Iouri Tcherenkov2, c’est lui qui assurait la coordination. Les assistantes partageaient des documents sur le logiciel Airtable© afin que les trois lieux communiquent ensemble. Au total, j’ai travaillé à Prague avec 5 animatrices pendant 18 mois, puis en Allemagne avec 2 animatrices et 1 renfort pendant 12 mois. A Toulouse, j’ai travaillé avec 4 animatrices et 1 animateur pendant 7 mois. C’était une équipe pratiquement que de filles (rire). Je ne l’ai pas voulu, ce sont des filles qui ont postulé. A moi seule, j’explose tous les quotas ! (rire) Elles ont été très chouettes, elles se sont données à fond, je les admire parce que, franchement, c’était dur.

Comment as-tu organisé le travail ?

Personne n’est habitué à faire des films en peinture, il a fallu inventer une méthode. On n’a pas pu faire de brouillon de l’animation et je n’y tenais pas, je ne voulais pas que les animatrices recopient. Je suis attentive au dessin intuitif, je voulais que le geste reste instinctif. J’ai beaucoup embêté les animateurs trop « technique », j’ai dû combattre la volonté de chacun de « bien faire » au détriment du « lâcher prise ». Le geste trop habile, ça peut devenir mièvre. En fait, Il faut laisser les gens aller à leur rythme et faire leur propre chemin, même si parfois j’avais envie que ça aille plus vite (rire). Il faut accompagner chacun vers ce qu’il sait faire le mieux, composer avec ses forces : certains sont super bons pour les tous petits personnages, d’autres sont mieux pour les gros plans… C’est pourquoi, j’essayais de donner les mêmes personnages aux mêmes personnes. Ce qui était le plus dur c’était de faire comprendre que chaque animatrice avait un peu de liberté mais dans un cadre, il ne fallait pas qu’elles s’éloignent trop de ce que j’étais. Une sorte de « liberté surveillée » (rire).

Florence ne peut pas mieux dire, ce film est un château avec une multitude de pièces, couloirs et escaliers, c’est un édifice d’émotions sans afféteries. Elle a réussi avec son équipe et Marie Desplechin a donner à voir l’expression la plus nue de la violence de notre monde perturbé par tant de crises politiques ou économiques. Par sa hauteur de vue, son attention aux destins des personnages, La Traversée est un film qui fait du bien car tous les éléments mis en place forment un ample projet poétique qui nous atteint en plein cœur. Lorsque le générique de fin a défilé, j’ai repensé à ce beau titre d’un livre d’Albert Cohen « Ô vous, frères humains », La Traversée, nous met à cet endroit-là.

La Traversée (France, Allemagne, République Tchèque – 2021 – 80 min)

Prix du Scénario au Festival d’Angers 2010

Prix Spécial de la Fondation Gan dans le cadre du Prix à la Création 2017

Mention Spéciale du Jury au Festival d’Annecy 2021

À regarder : interview de Florence Miailhe pour la Fondation Gan (2017)

__________

1Banc-titre : Un banc-titre est constitué d’une ou deux colonnes de plusieurs étages de vitres. Au-dessus de l’ensemble est fixée la caméra ou l’appareil de photo fonctionnant image par image. La visée de l’appareil traverse tous les niveaux ce qui donne l’impression de profondeur de champ. L’animateur dessine à plat, sur chaque niveau en fonction du plan à réaliser. La plupart des bancs-titres sont aussi équipés pour effectuer des travellings ou des panoramiques par un jeu de vitres coulissantes.

2Iouri Tcherenkov : Réalisateur et animateur. Auteur du film (très drôle) La grande migration et co-réalisateur des films Le trop petit prince, La prophétie des grenouilles, Mia et le Migou, le Père Frimas…

__________

Florence Miailhe

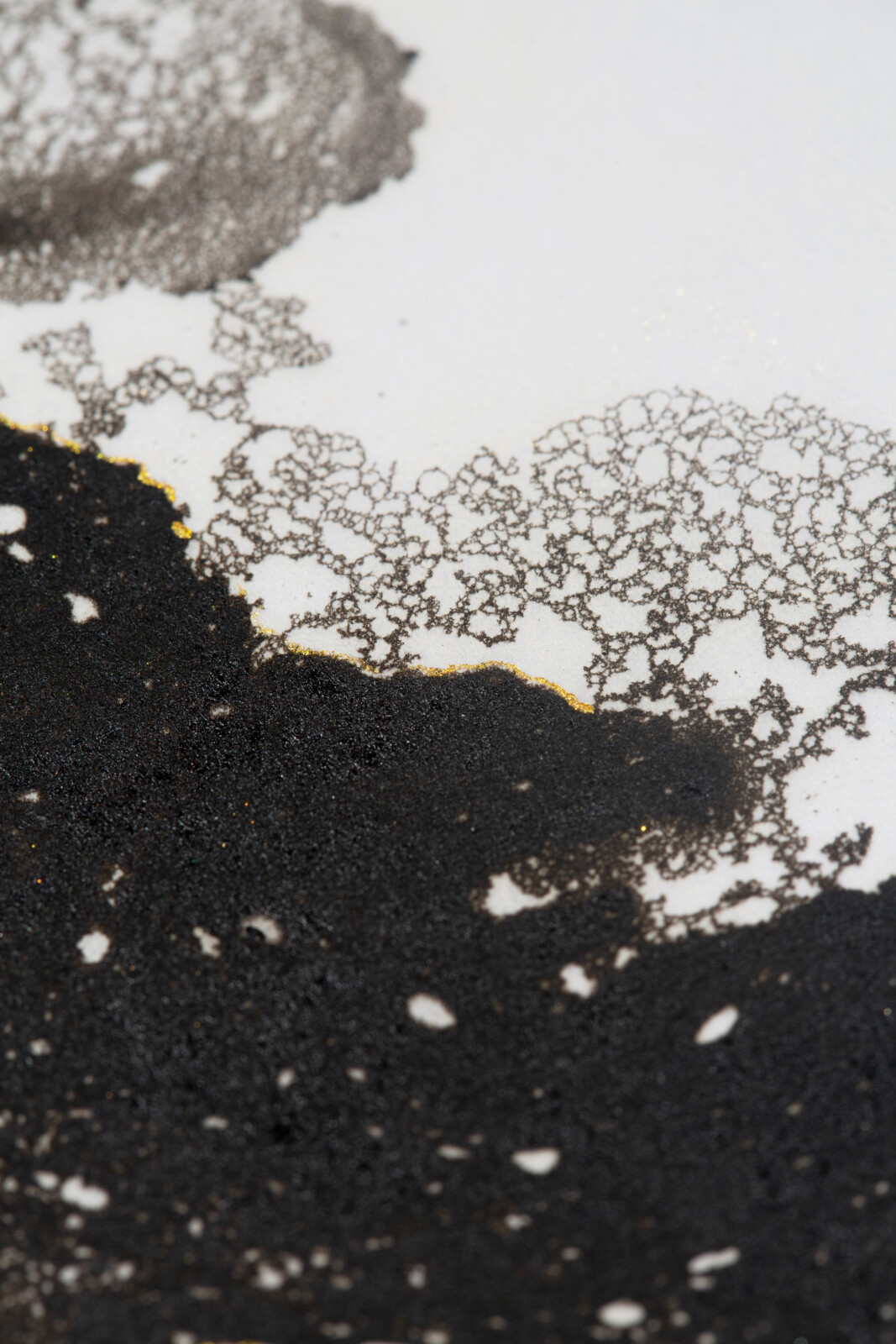

Née en 1956, Florence est diplômée de l’Ecole Nationale des arts décoratifs (spécialisation gravure). Elle débute sa carrière professionnelle comme maquettiste pour la presse, expose des dessins et des gravures. En 1991, elle réalise son premier court métrage Hammam. Depuis, elle impose un style très personnel dans le cinéma d’animation. Elle réalise ses films à base de peinture, de pastel ou de sable, directement sous la caméra en procédant par recouvrement. Son travail est remarqué dans différents festivals en France comme à l’international. Elle reçoit notamment le César du meilleur court-métrage en 2002 pour Au premier dimanche d’août, une mention spéciale au Festival de Cannes en 2006 pour Conte de Quartier et reçoit en 2015 un Cristal d’honneur, à l’occasion du 39ème Festival International du Film d’animation d’Annecy pour l’ensemble de son œuvre.

Elle a travaillé comme enseignante dans différentes écoles d’animation : les Gobelins, l’ENSAD, la Poudrière… et continue parallèlement à la réalisation son travail de plasticienne. La plupart de ses films ont été écrits avec la collaboration de l’écrivaine Marie Desplechin. Leur long métrage La Traversée a reçu en 2010 le prix du meilleur scénario au Festival Premiers Plans à Angers et a fait l’objet d’une exposition à l’Abbaye de Fontevraud. En 2017, il reçoit le prix spécial de la Fondation Gan pour le Cinéma.