Avec son agence 37.2, le trentenaire fait des émules dans le monde de la production visuelle. Il a réussi à attirer vers lui de talentueux photographes, stylistes et set designer qui constituent le vivier de son projet : réunir mode, luxe et art dans un grand geste qui fait tomber les cloisons.

Il nous reçoit dans un vaste appartement boulevard des Filles du Calvaire dans le 3e arrondissement de Paris. Surgissent ici ou là des fleurs séchées joliment posées dans des vases et sous lesquels sont empilés des dizaines de magazines et de livres. Une belle table en marbre rouge et un vaste miroir confèrent au lieu quelque chose d’à la fois simple et travaillé, comme l’est justement son agence. « Je ne suis pas né dans un milieu artistique. J’ai grandi en province élevé par des femmes où je passais la plupart de mes week-ends sur des terrains de concours équestres à accompagner ma mère qui était championne d’équitation, à aider ma grand-mère qui a dédié une partie de sa vie à des organisations caritatives ou alors à regarder ‘Sous le Soleil’ (Passion !) avec ma sœur. Le métier d’agent d’artistes, c’était un autre monde jusqu’à ce que je tombe dedans » dit d’emblée l’intéressé.

« J’ai commencé par des études de droit que j’ai arrêtées assez vite en comprenant que ça ne ressemblerait pas à Ally McBeal. Ensuite, j’ai fait une école d’Arts et Culture qui nous demandait de choisir un métier-type à présenter et c’est là où j’ai découvert celui d’acheteur d’art, c’est-à-dire la personne qui propose des artistes pour une campagne publicitaire. Un métier essentiel où il faut, entre autres, un œil et une culture photographique. C’est avec ce rendez-vous chez Publicis que ça a démarré », détaille Nicolas Huet Greub. Pendant les deux ans qui suivront ce rendez-vous, il travaillera chez une agent, à l’achat d’art chez Publicis et au studio d’un photographe. « En sortant de ces différentes expériences, j’étais sûr d’une chose : je n’aurais pas pu travailler dans une agence et représenter des artistes que je n’aurais pas choisis. Il fallait que je sois en accord avec le travail des artistes que j’allais représenter ».

La référence

En 2016, à 25 ans, le jeune homme se lance. Il crée son agence. « Je dois dire que les planètes se sont alignées. Ça a été une succession de belles rencontres, on m’avait dit avant que je me lance : si l’artistique est bon, le reste suivra. Ça a toujours été un mantra, il faut garder une ligne, une colonne vertébrale artistique. » Il doit aussi le début de son agence à une rencontre qu’il a fait sur un tournage, celle de la maquilleuse Saraï Fiszel qui lui a alors présenté l’une de ses meilleures amies, la photographe Shelby Duncan. Cette dernière a tout de suite accepté d’être représentée par Nicolas et cela même si ce dernier n’avait pas encore de site internet. « On a eu comme un crush amical, un peu comme quand vous reconnaissez quelqu’un de votre tribu. J’ai beaucoup aimé sa vibe. J’ai tout de suite pensé qu’avec Shelby ça collerait parfaitement. Ça s’est fait de manière très organique. » relate Sarai et d’ajouter : « Nicolas est quelqu’un qui a une présence très forte. Il est extrêmement charismatique. Il a un talent pour rassembler les gens. »

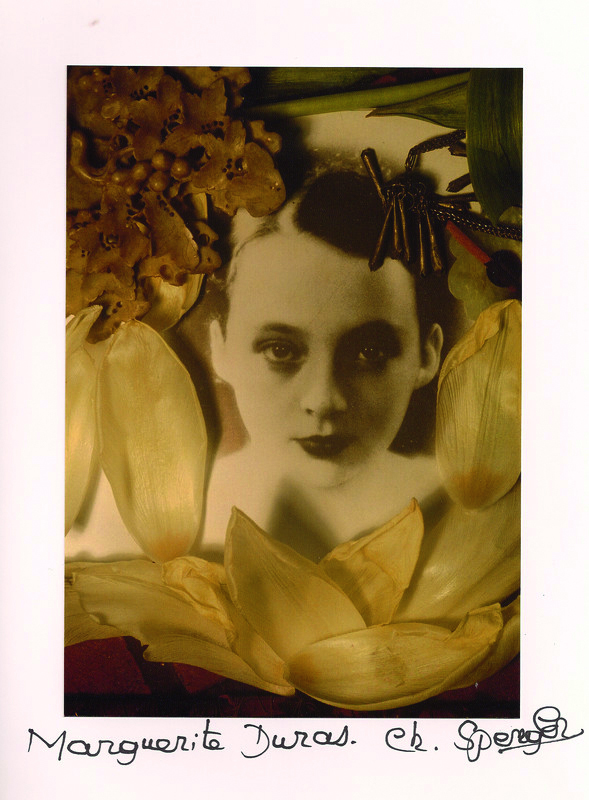

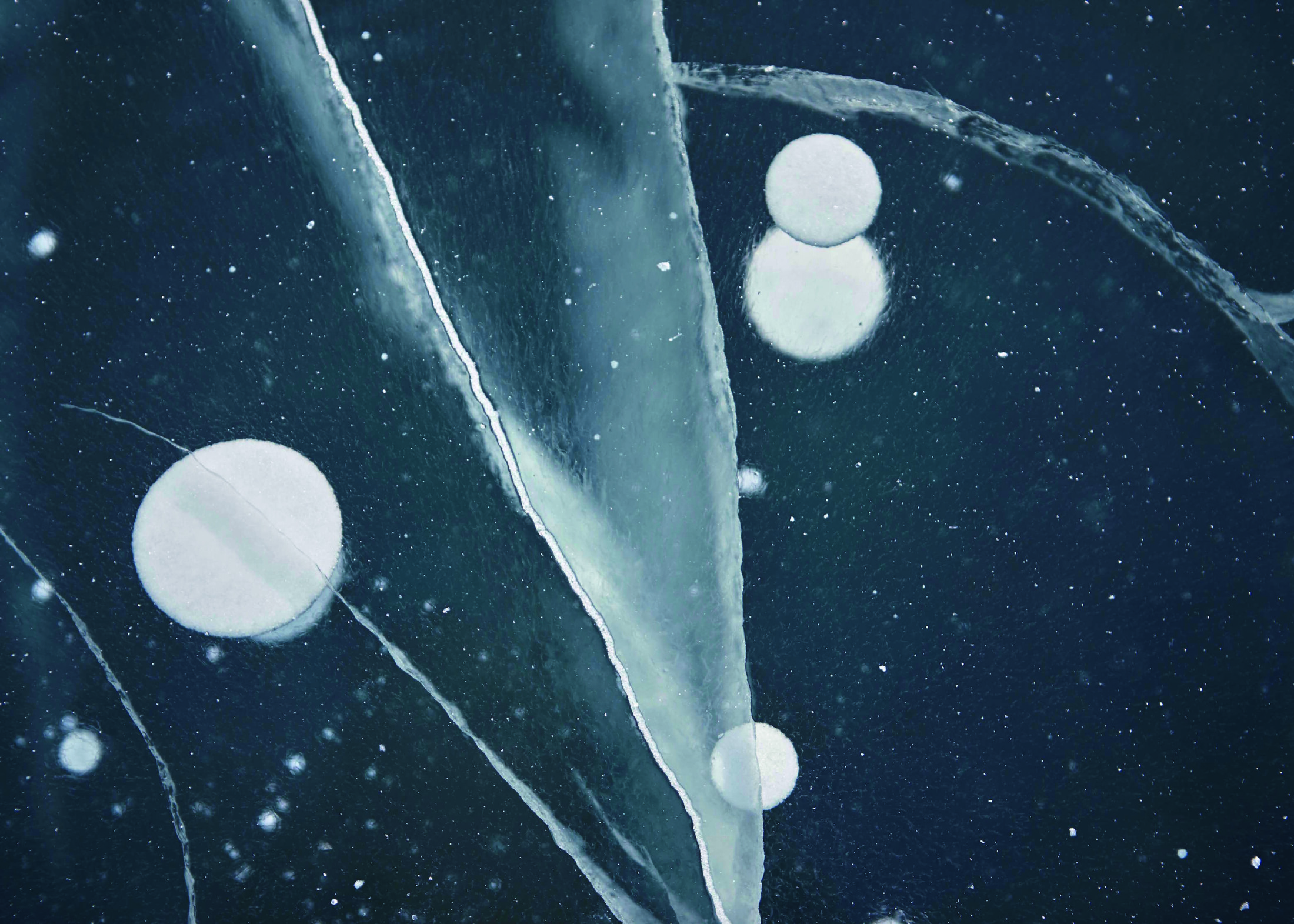

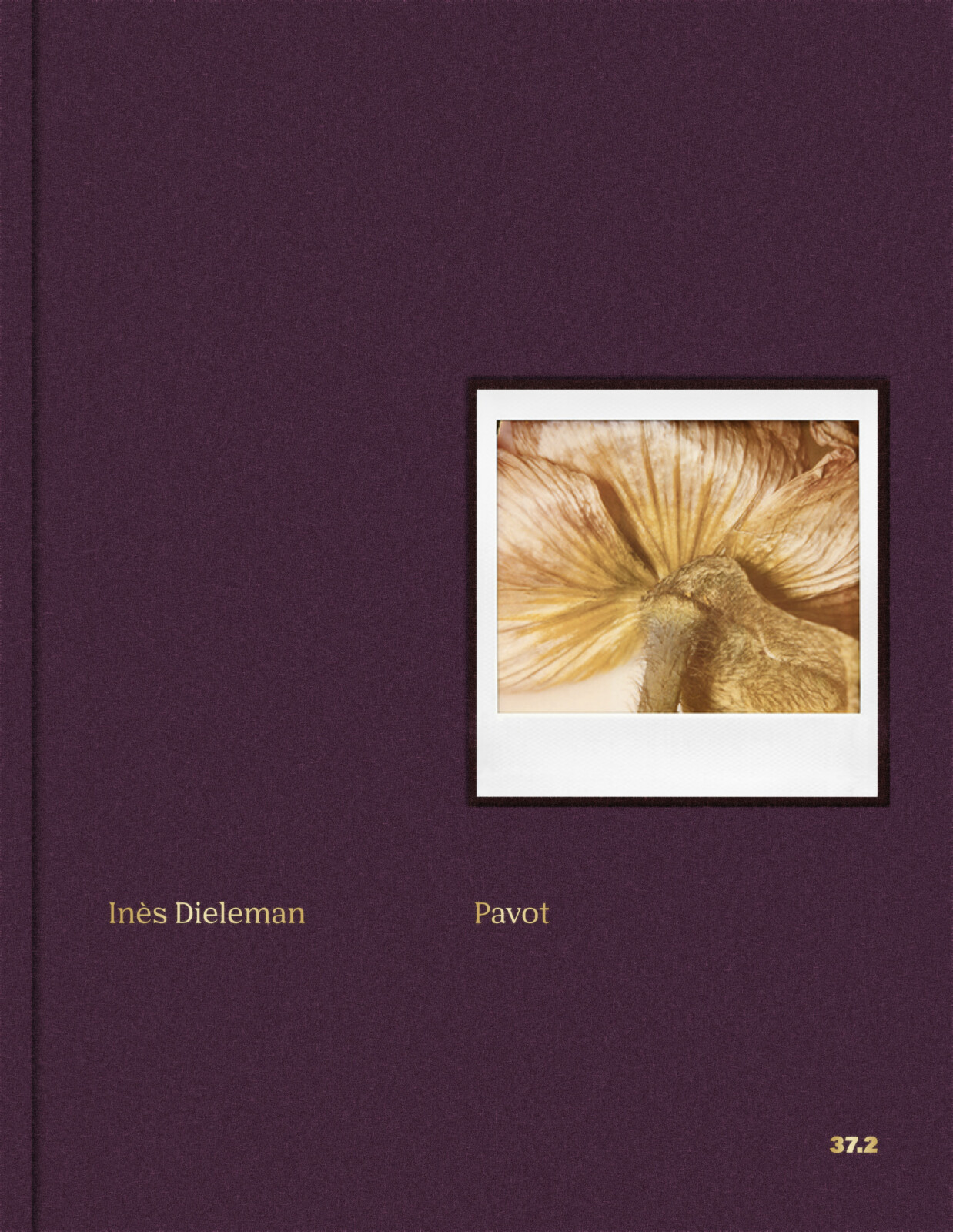

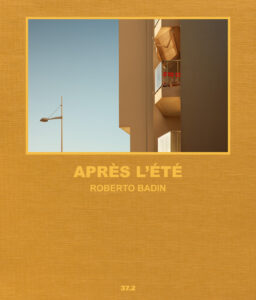

Au contraire du jeunisme ambiant, pour Nicolas Huet Greub l’âge n’est pas un sujet : « Ça me plait autant de prendre un jeune artiste et de lancer sa carrière comme je l’ai fait avec Shelby que prendre des photographes qui ont déjà une belle carrière comme Roberto Badin, Alexis Armanet ou Inès Dieleman et de les accompagner pour se réinventer. Inès, je lui ai vraiment couru après. Son histoire est unique (Inès travaillait dans l’ombre de son mari, un grand photographe de publicité. À sa mort, elle a pris le relais et s’est lancée en tant que photographe.) Se lancer à plus de 50 ans, dans ces conditions-là, et en à peine dix ans être aujourd’hui une des plus importantes références en nature morte, c’est beau. Et au-delà d’être beau, ça demande un certain courage et beaucoup de talent. Dans le travail et humainement elle donne beaucoup. Pour la sortie de son premier livre, Pavot, que j’ai édité cette année, on a installé une galerie éphémère 37.2 Place Beauvau pendant deux mois. Tout le monde est venu la célébrer lors du vernissage, au-delà du succès de l’exposition, c’était émouvant » témoigne ainsi Nicolas.

Maison d’édition

« Je trouve formidable le pont générationnel qu’a fait Nicolas en travaillant avec des photographes qui ne sont pas très jeunes », estime pour sa part l’acheteuse d’art Catherine Mahé qui travaille parfois avec lui et d’affirmer : « il est très ouvert. Il a un enthousiasme qui me parle ». Même son de cloche chez l’agente Florence Moll qui assure : « Il a une très belle énergie, du goût, de la curiosité. Ce que j’aime, c’est qu’il a l’envie de s’installer durablement ». De fait, Nicolas insiste pour dire qu’il se veut fidèle aux artistes qui travaillent avec lui et cela « au contraire de certaines agences qui se séparent parfois d’un photographe simplement parce qu’il a moins de commandes. Des périodes plus calmes pour un artiste, c’est des moments qu’on dédie aux projets personnels. Ces temps-là se cultivent aussi. »

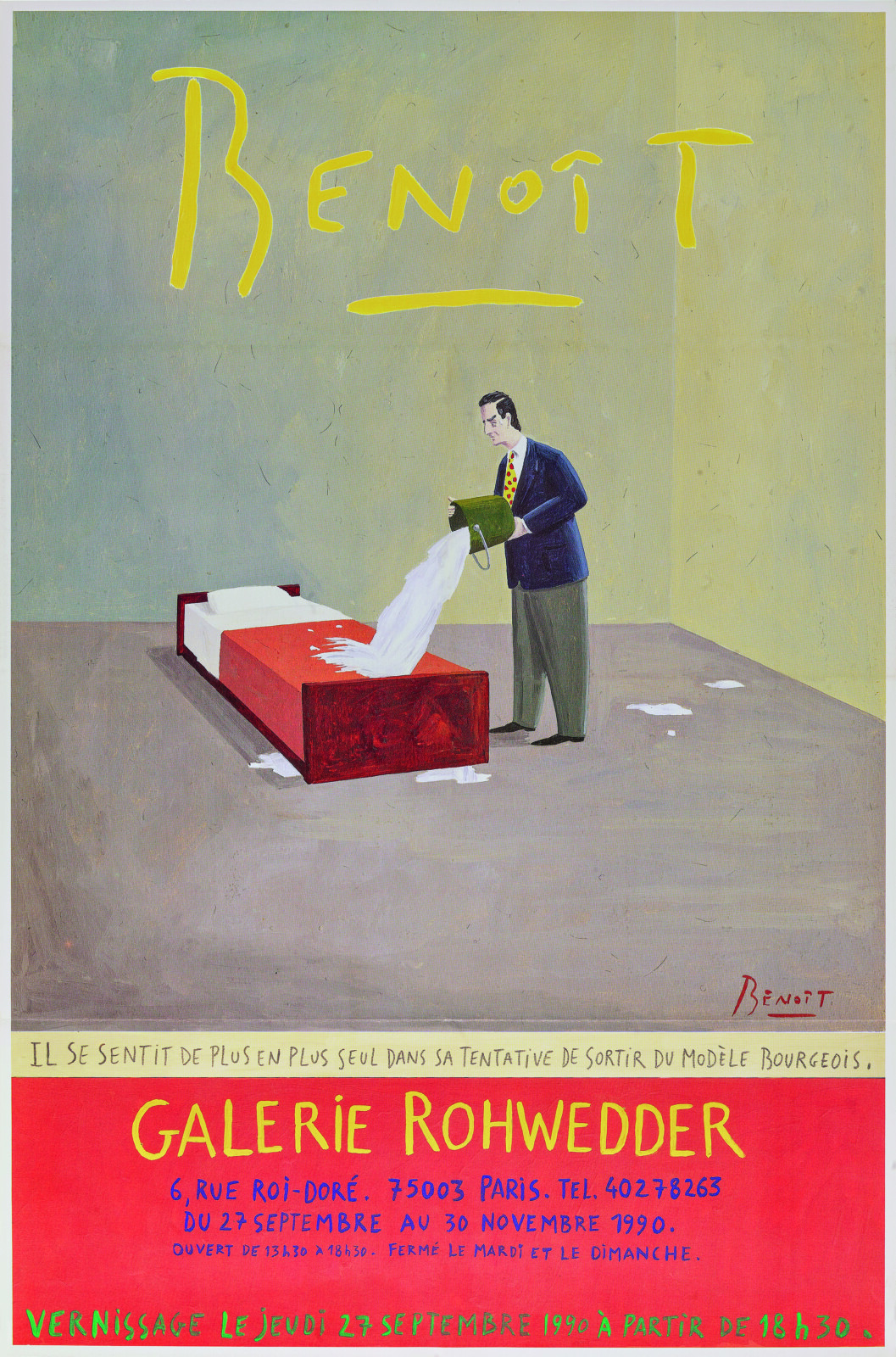

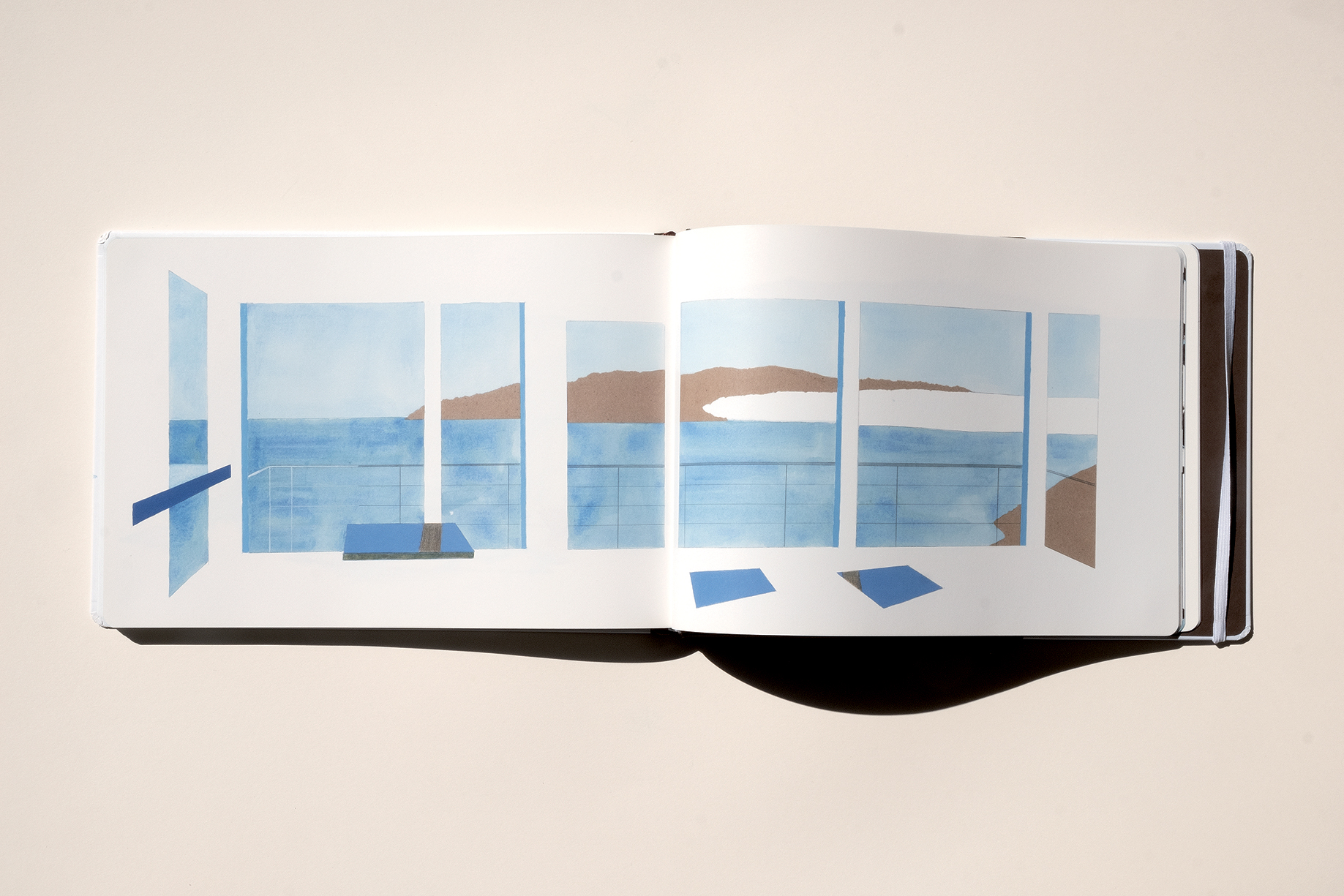

Mais ce qui caractérise 37.2 est aussi le pont que Nicolas a su construire entre la photographie de commande et la photographie d’art. Pour soutenir le travail personnel des photographes de l’agence et pour concevoir un bel objet de communication, Nicolas n’a pas hésité à créer dès 2018 une maison d’édition de livres photo. « Après deux ans d’activité, j’avais envie d’une pure récréation artistique où on pouvait faire ce qu’on voulait. Parce que tu te doutes bien qu’avec nos clients, il y a des contraintes marketing. Parfois, tu peux avoir des frustrations. Je me suis dit : est-ce que je ne réinvestirais pas une partie de l’argent gagné dans des projets artistiques où on laisse libre cours à notre imagination et où on fait ce qu’on veut ? »

House of love

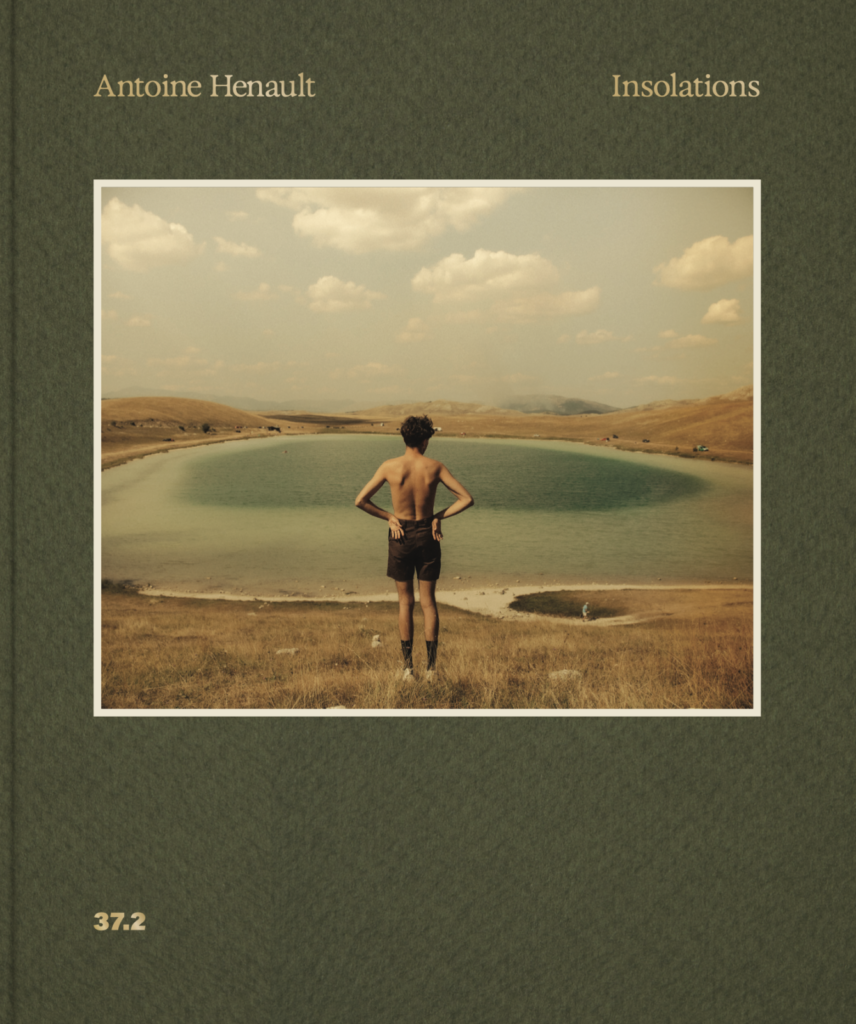

Ainsi sont nés les livres de Roberto Badin, Antoine Henault, Inès Dieleman… De beaux ouvrages à la couverture feutrée qui permettent à l’agence de se faire connaître et reconnaître. « En avril je reçois un coup de fil des Éditions Actes Sud. Pendant le Festival de la photographie à Arles, ils ont un espace dédié à Croisière où ils peuvent mettre en lumière des maisons d’édition indépendantes. Ils m’ont proposé d’y mettre en avant 37.2 et ont invité les artistes à venir signer leurs livres pendant la semaine des rencontres. L’édition nous amène ailleurs. » explique Nicolas.

« Je trouve très intéressante la démarche de Nicolas », estime Florence Moll à propos de la maison d’édition de 37.2, « il a compris qu’on enrichit son sujet en allant chercher d’autres mondes. Les uns nourrissent les autres en quelque sorte. »

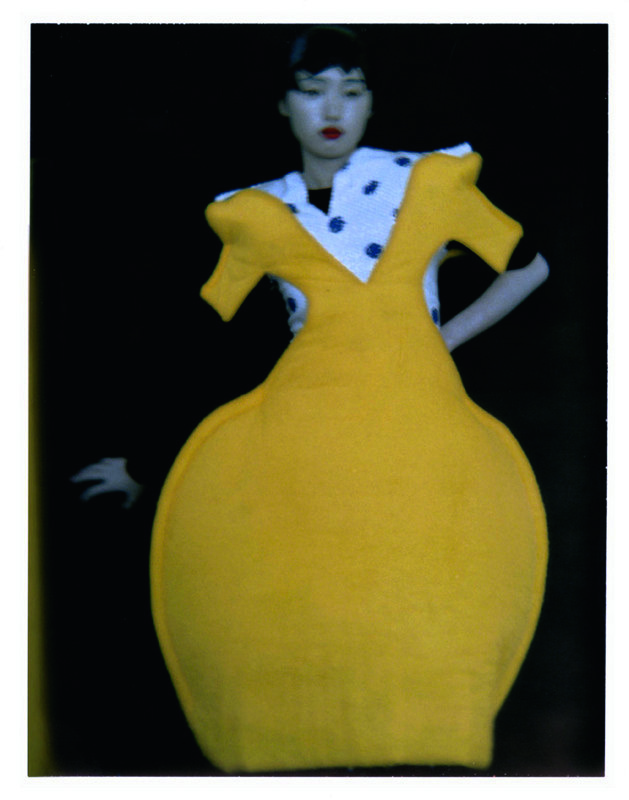

Prochainement sortiront les premiers livres d’Alexis Armanet, Arthur Delloye et Anna Daki, le second livre d’Antoine Henault qui a réalisé un travail sur l’Inde et le livre House of love, titre faisant référence à une maison où Shelby Duncan et sa meilleure amie Saraï Fiszel ont vécu de 2009 à 2015, à Hollywood, en Californie. Ensemble dans cette maison, elles ont fondé et accueilli une communauté internationale de plus de 500 artistes (allant de Léa Seydoux à Natalie Portman en passant par Johnny Hallyday). Le livre est un portfolio photographique du travail de Shelby ainsi que son histoire personnelle de cette période de sa vie.

Pour Nicolas, la maison d’édition, l’agence, c’est surtout l’occasion de créer comme une communauté où l’on partage goûts et valeurs, comme un « clan » dit-il, de personnes inspirantes et inspirées qui s’apprécient et se montrent bienveillantes entre elles. « C’est vraiment cette dimension que je retiens de l’agence, ce côté amical de Nicolas qui continue même après avoir travaillé avec lui et le lien que j’ai pu garder avec tous les artistes » témoigne ainsi Catherine Dayoub qui a commencé comme stagiaire à l’agence et est aujourd’hui directrice artistique chez Jacquemus. « Quand j’ai organisé l’anniversaire de Shelby ici il y a quelques mois, artistes, amis, clients… Tout le monde était là. » relate Nicolas qui précise : « Une de mes artistes m’a dit un jour : ‘People you bring to your inner circle will always be protected’ (‘les personnes que tu accueilles dans ton cercle seront toujours protégées’). J’aime cette idée de clan qui me vient de mon enfance. Sans le faire exprès, j’ai reproduit ce schéma dans ma vie personnelle et professionnelle. C’est quelque chose qui s’est installé naturellement au fil du temps et que je cultive toujours avec respect, amour et légèreté. »