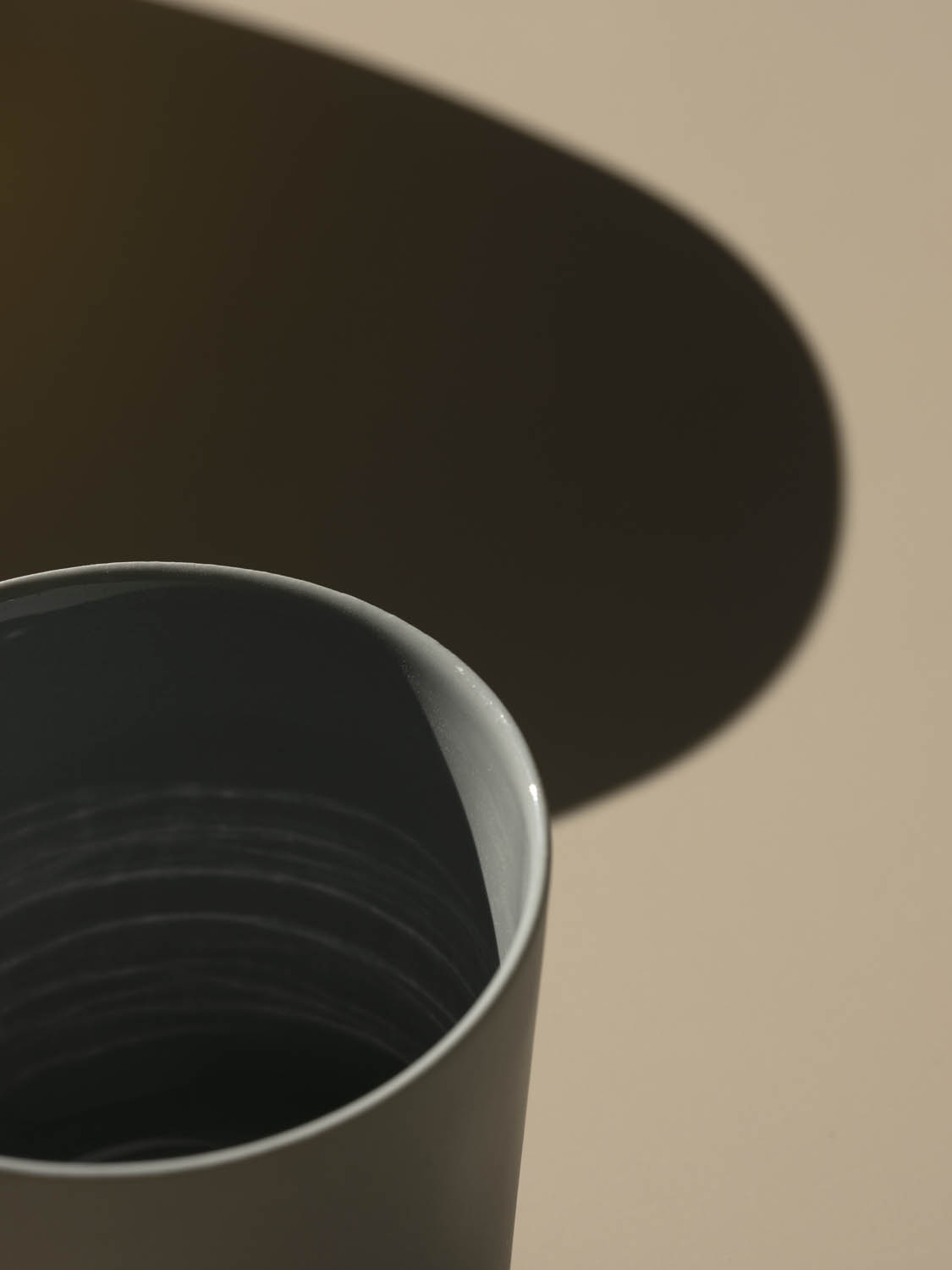

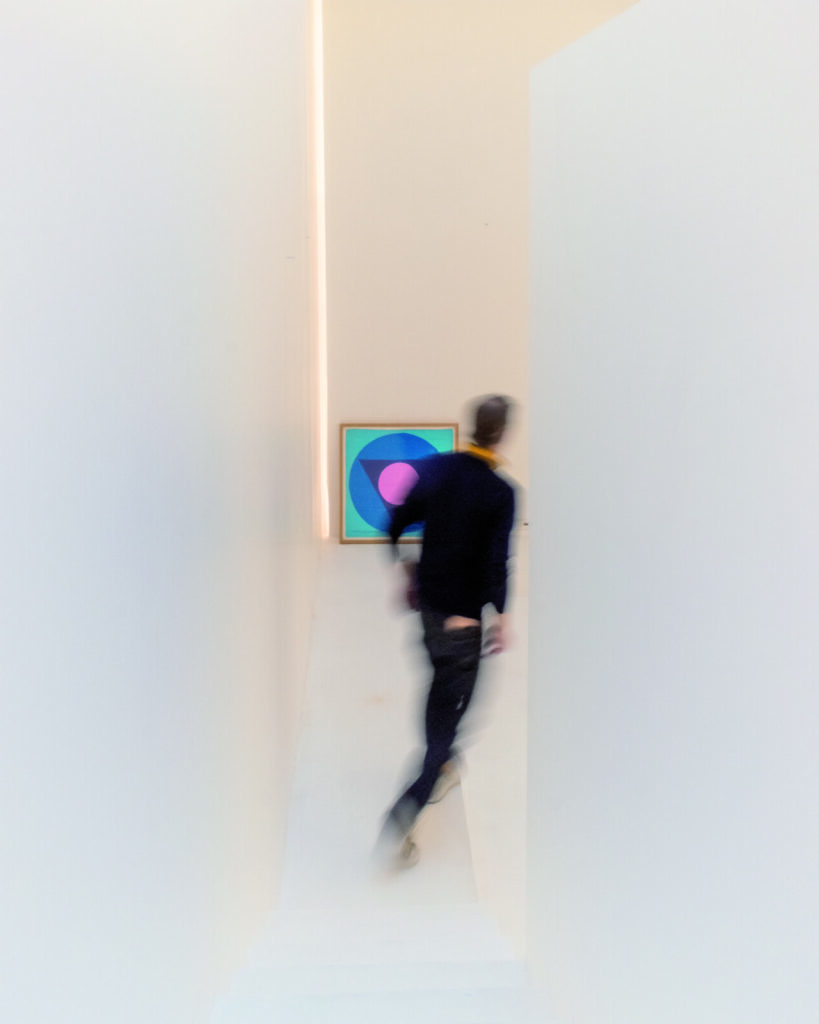

Le créateur Benoit Pierre Emery nous a reçus dans son atelier pour une découverte visuelle de son univers et de quelques pièces de son exceptionnelle collection de carrés vintage.

On est d’abord frappé par son côté affable mêlant courtoisie et empathie. On découvre ensuite, progressivement, l’univers du personnage : designer, graphiste, concepteur… À le fréquenter, on comprend qu’il est surtout un « homme de goût » au sens plein de l’expression : la recherche instinctive, bien que bonhomme, de beauté semble être une préoccupation de chaque instant, sans être un sujet.

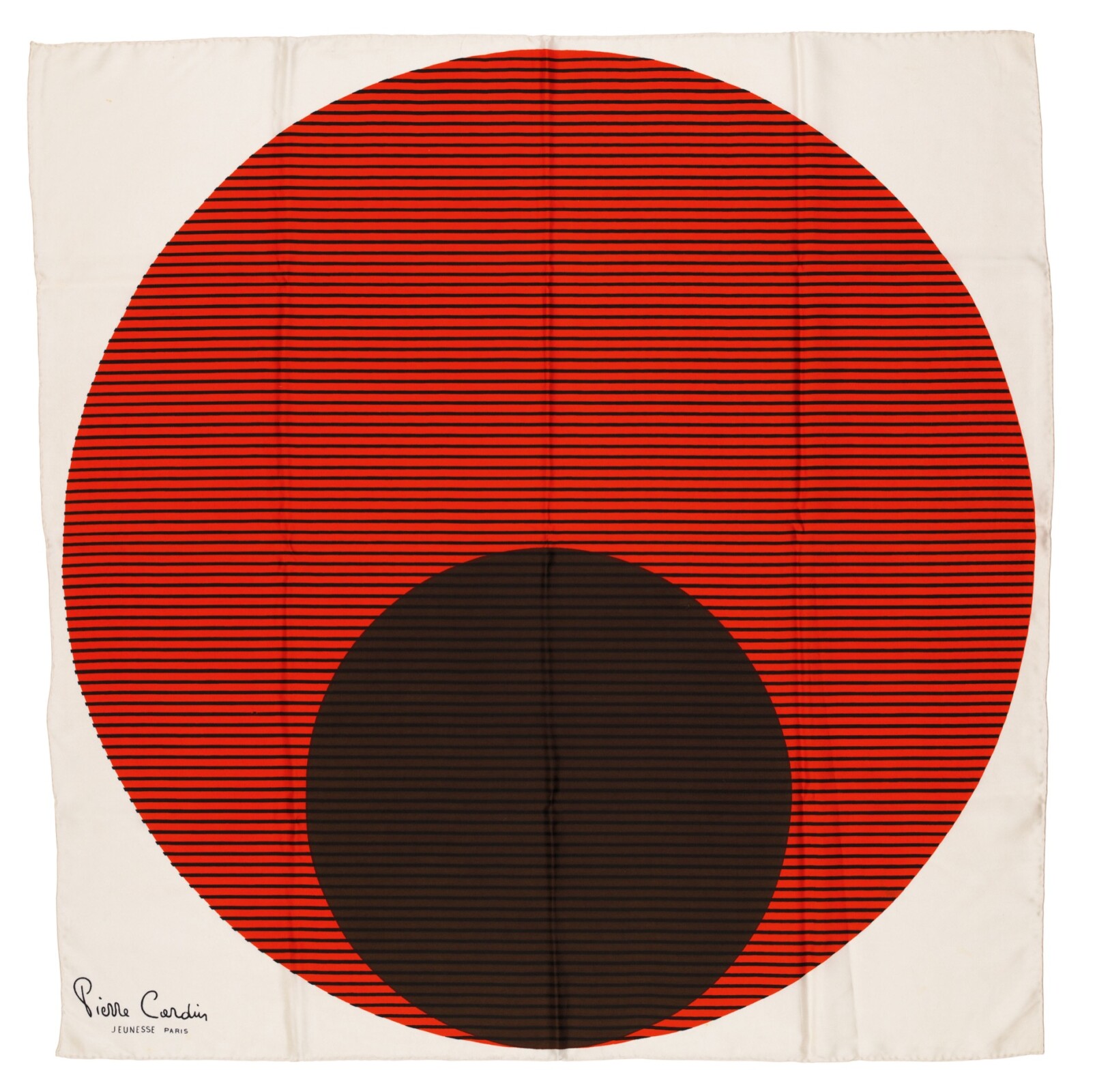

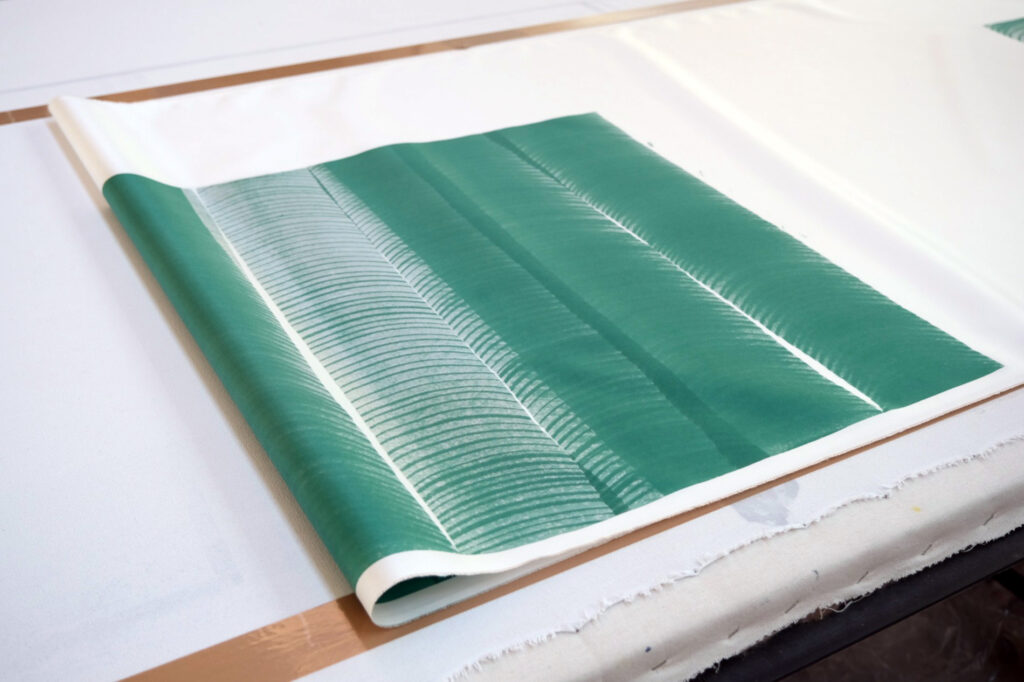

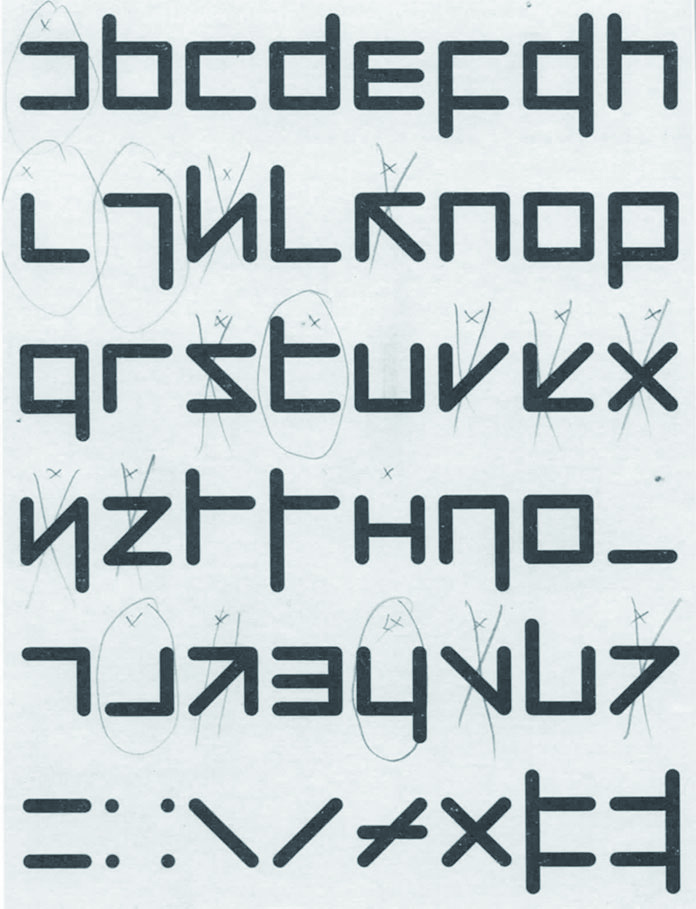

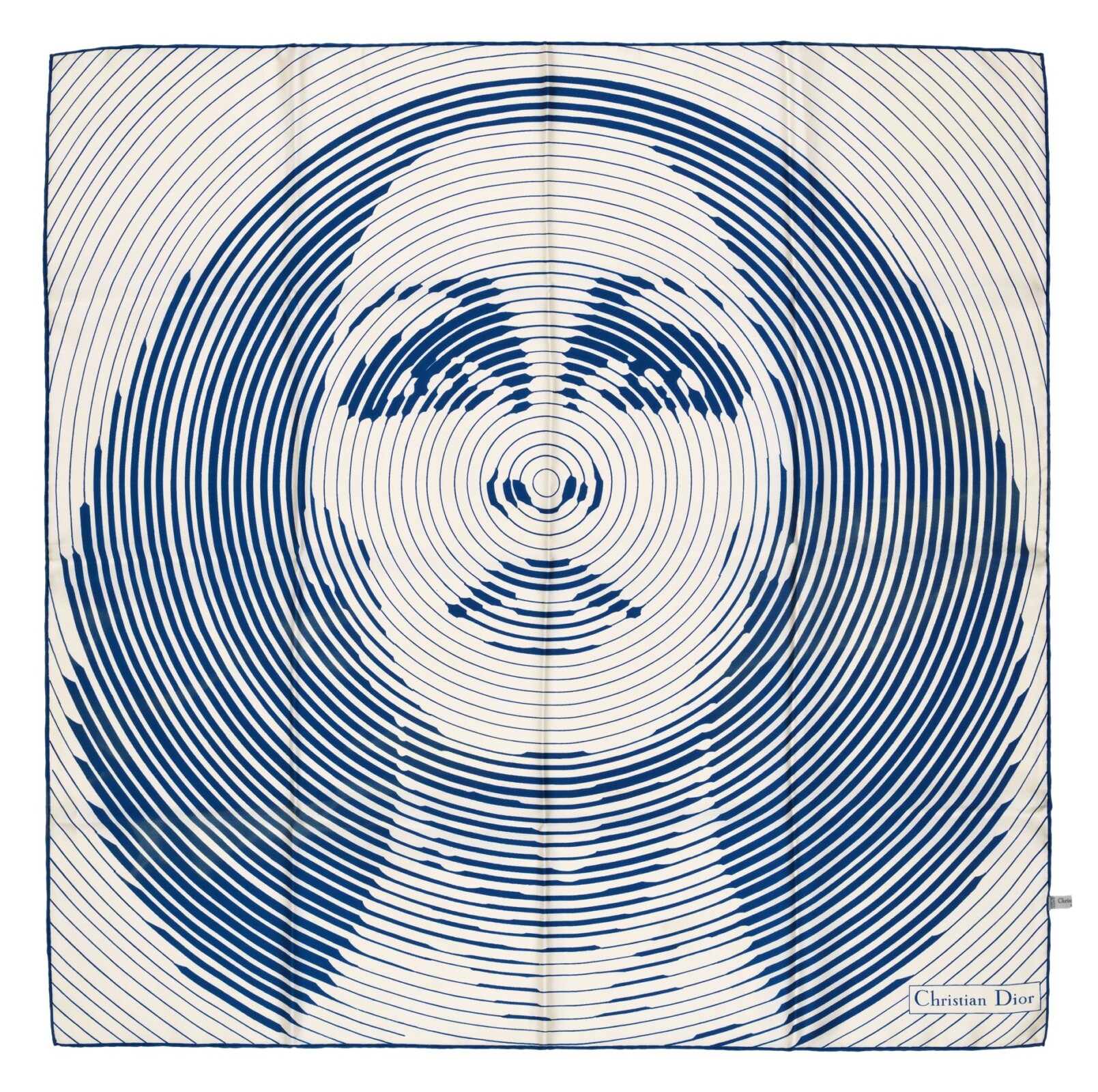

Voir le beau, et lui donner naissance, c’est précisément la mission que la maison Hermès lui a confiée en le plaçant il y a quelques années à la direction de la création des Arts de la table. Un poste qui semble avoir été taillé pour lui, et qu’il a embrassé après avoir mené plusieurs expériences dans le domaine du design graphique et, déjà, de la création de foulards. Car voilà bien la grande affaire de sa vie : la soie ; les carrés plus précisément. Il est depuis toujours fasciné par l’association du graphisme et de ce matériau précieux, ses capacités de variations infinies, son élégante légèreté, son comportement dans l’air, et surtout, sa capacité à rendre les images vivantes et à embellir ceux qui le portent.

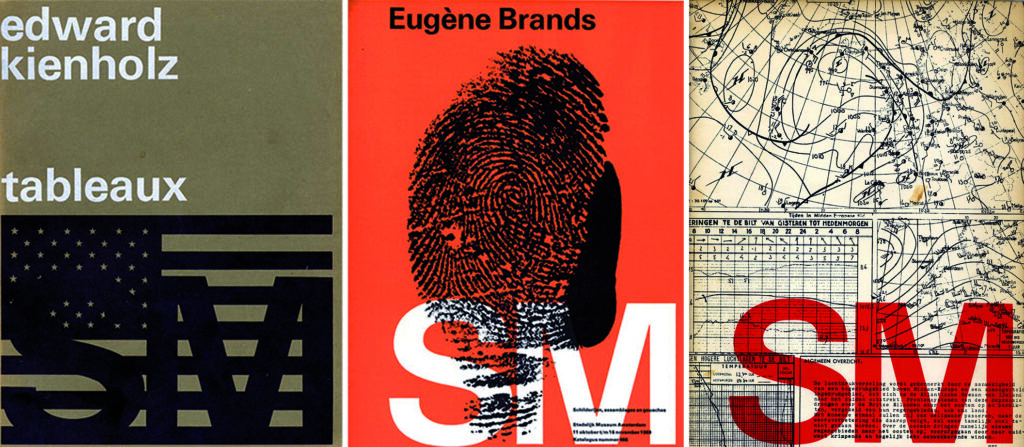

Bien sûr, il a créé pour lui-même ou pour d’autres marques des dizaines de carrés et il en dessine régulièrement pour Hermès. Il les collectionne aussi depuis plus de vingt ans, de façon plus ou moins compulsive selon les périodes, et a constitué au fil du temps une collection qui compte à ce jour pas moins de… 10 000 pièces. Cette collection est en tous points exceptionnelle : le nombre de foulards, les périodes couvertes, les styles, les techniques, les fonctions (publicitaires par exemple), etc. Elle comprend même certaines pièces historiques comme les fameux escape scarves, les foulards que les pilotes alliés de la deuxième guerre mondiale portaient pendant leurs missions et sur lesquels était reproduite – avec une très grande finesse – une carte routière de la zone qu’ils survolaient, pour optimiser leurs chances de rejoindre leur camp en cas de crash. Comme un bon père de famille il semble tous les aimer de façon égale. Il faut dire qu’il les a tous choisis, un par un, et si le spécialiste qu’il est leur a prêté de l’attention c’est qu’ils ont quelque chose à dire – un détail, une approche, une technique, un symbole – ou simplement… parce qu’il a eu un feeling.

Évidemment il a acquis une connaissance encyclopédique des époques, des marques, des techniques, et peut commenter –en apportant à chaque fois une vraie information – à peu près chacun des carrés de sa collection.

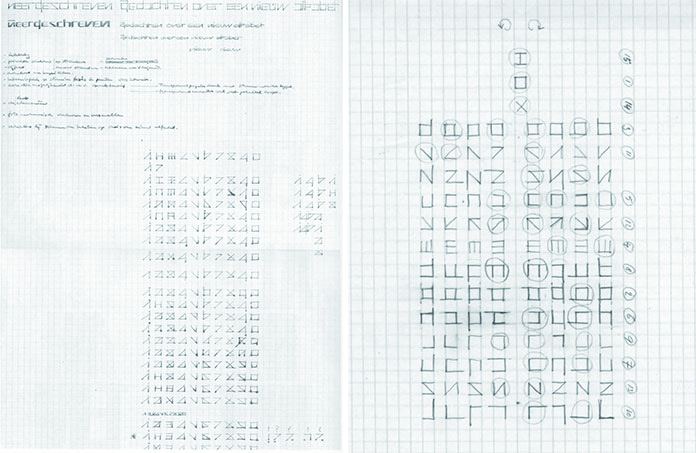

L’éditeur Steidl ne s’y est pas trompé en proposant à Benoit Pierre d’éditer un livre qui recense et raisonne les pièces de sa collection. Bien que composé de deux volumes elle n’y est bien sûr pas montrée entièrement. Ce faisant il pose les jalons d’une encyclopédie du carré en soie, le mètre-étalon du genre en quelque sorte.

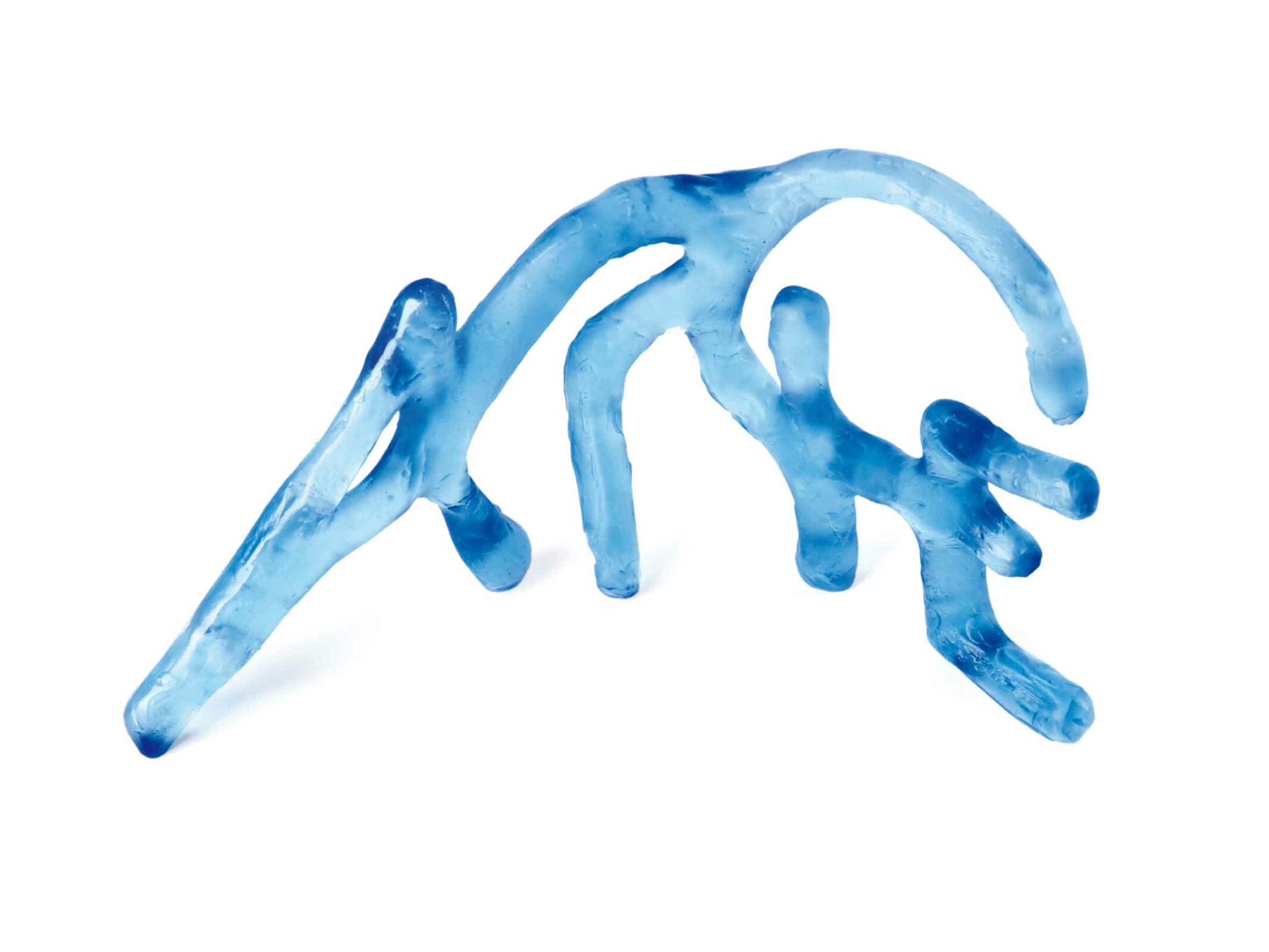

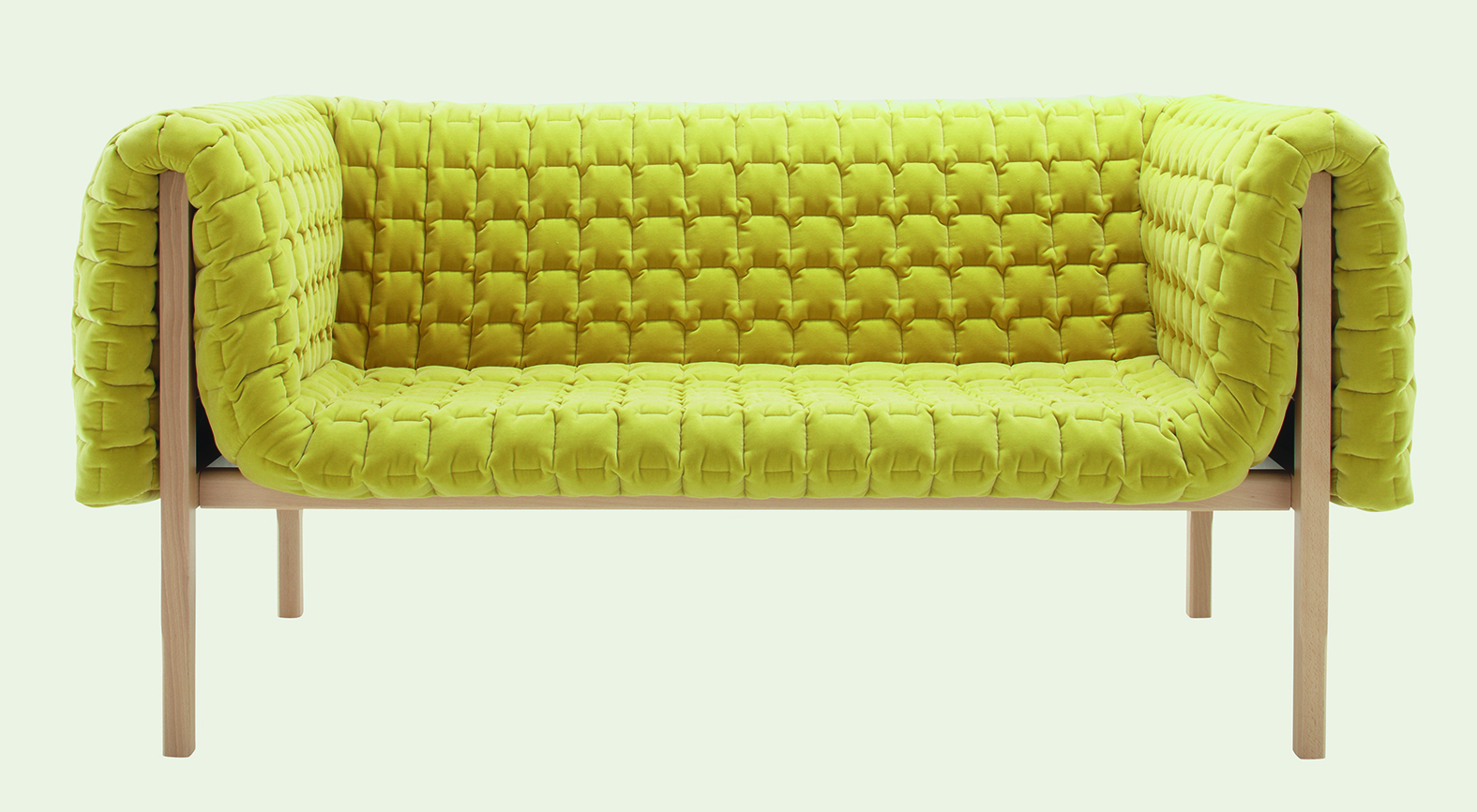

Benoît Pierre nous a reçus dans son atelier (il est aussi peintre à ses heures perdues) pour une découverte visuelle de son univers et de quelques pièces de sa collection.

Le livre « Carré, a vintage scarf collection » de Benoit Pierre Emery aux éditions Steidl

Disponible en septembre 2023. Pré-commandes ouvertes sur steidl.de

2 volumes dans un coffret

624 pages / 6500 images

Reliure toilée / 30.5 x 31 cm / 250€

IG : @benoit.pierre.emery