En avril 2018, Cécile Gray remportait le Prix du Public de la Villa Noailles dans la catégorie « créateur d’accessoires de mode ». Un changement de vie aussi brutal que réussi pour cette styliste en herbe, encore en poste comme architecte un an plus tôt. Cette fulgurante ascension confirme son choix de reconversion et nous révèle une créatrice aux multiples inspirations.

Le festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode à Hyères se déroule chaque année au printemps, avec la vocation de soutenir la jeune création. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie a fait son apparition dans le palmarès, consacrée aux accessoires. Un timing de choix qui a permis à Cécile Gray d’y exposer sa collection de « bijoux-vêtements », dont le nom résonne comme une promesse : Initiale(s). Mais pour parvenir à cette concrétisation, la jeune créatrice a dû s’armer de courage. Si elle a toujours nourri une passion pour le stylisme, le choix de la raison l’avait emporté, la guidant vers un cursus d’architecte, permettant d’allier créativité et sécurité. C’est en 2016 qu’elle décide d’aller au bout de cet idéal, et s’inscrit l’année suivante dans une école de mode, l’Atelier Chardon Savard à Paris. Une remise en question, un pari sur l’avenir, qui s‘est soldé par le Prix du Public lors du festival de Hyères 2018.

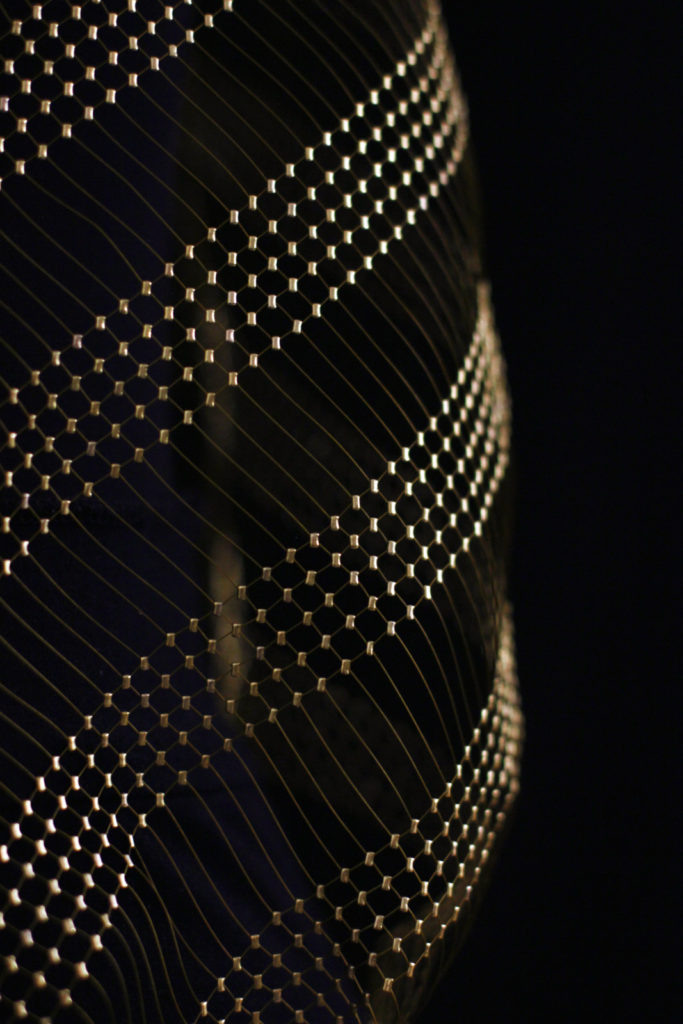

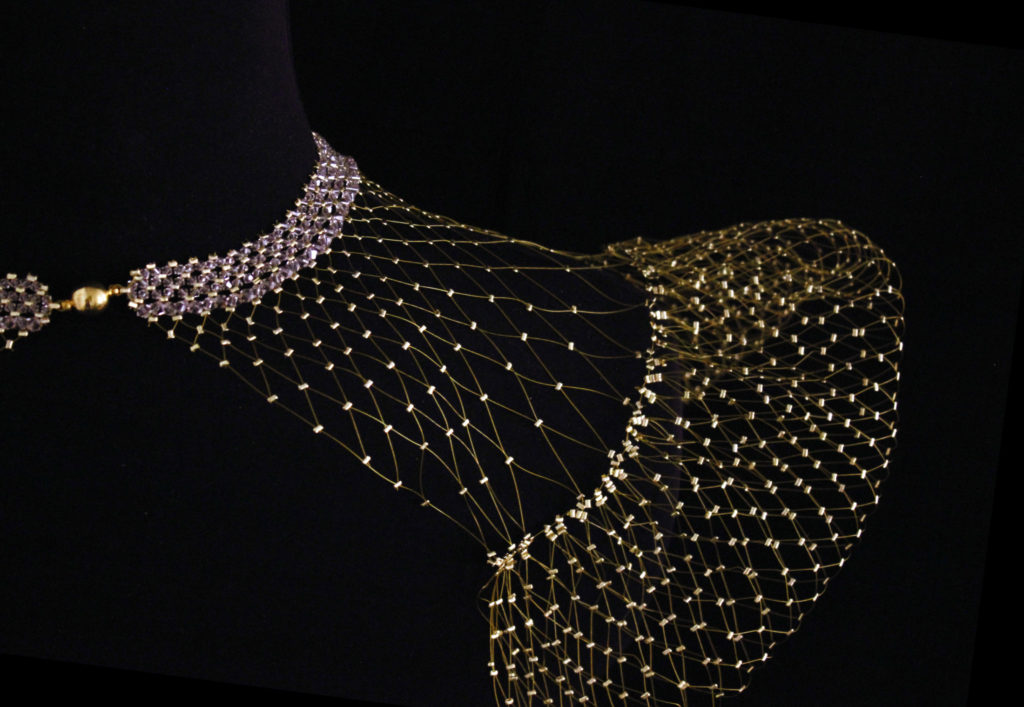

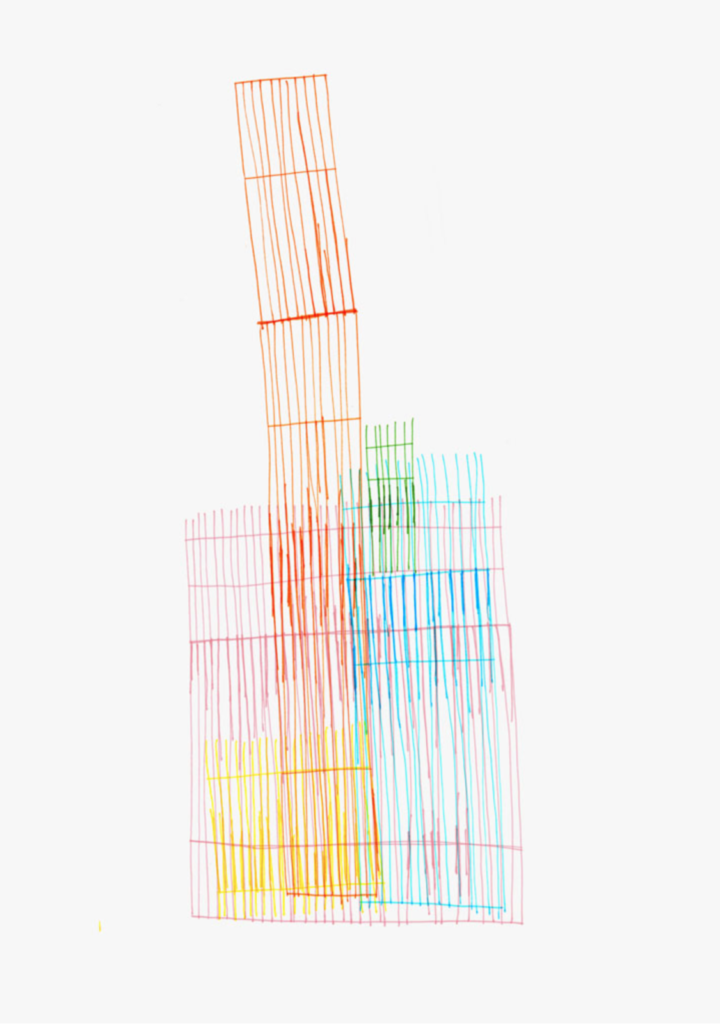

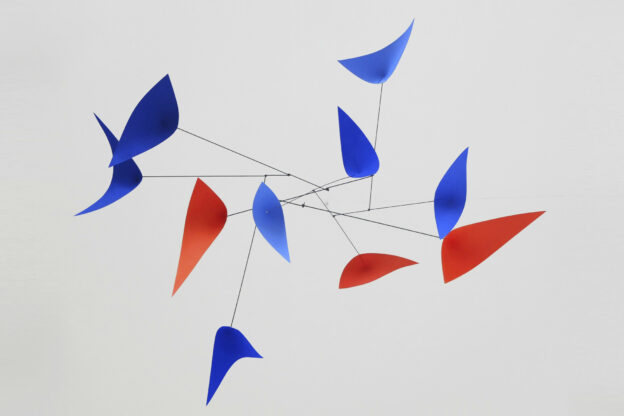

C’est lors de cette année en école qu’elle développe sa collection de « bijoux-vêtements », initiée peu de temps avant son intégration. Censés agrémenter un vêtement, les bracelets, colliers et autres boucles d’oreilles se font ici les éléments clés de la tenue, tandis que le tissu se fait à son tour accessoire. À partir de fils d’acier doré qu’elle tisse, Cécile Gray va constituer une maille en les réunissant par des points de jonction. Elle n’hésite pas à jouer sur les échelles (certaines pièces atteignent ainsi plus d’un mètre), sur les textures ou les volumes, faisant varier leur amplitude en fonction de la tension opérée entre les éléments. Le bijou une fois porté se plie alors aux mouvements du corps, accompagne le galbe tout en apportant une structure à la silhouette. Le résultat est sans appel, saisissant autant par son esthétique que par son concept. Libre au spectateur d’y voir alors davantage un bijou, un vêtement ou un objet d’art tant ces derniers suscitent l’imaginaire. Nourries par des références en art et en mode, ces pièces sont avant tout au reflet de leur créatrice. « Elles racontent vraiment mon histoire » nous explique Cécile Gray. L’histoire d’une architecte devenue styliste.

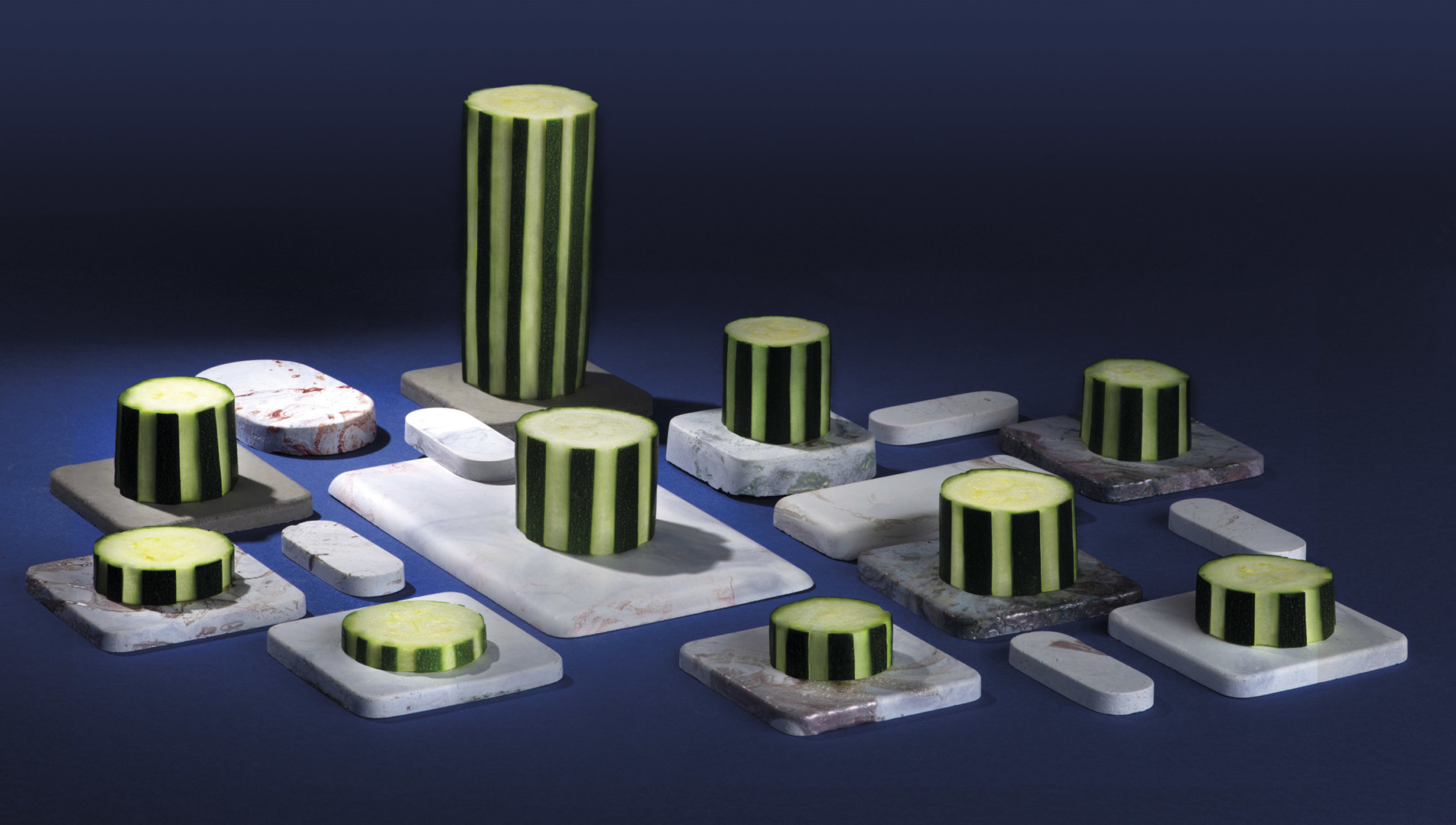

Tout en appréhendant de nouvelles techniques, elle a su conjuguer au présent son expertise passée. Que ce soit pour la conception (pensée en termes de contexte, d’espace, de besoin et de faisabilité), pour le choix des matériaux (le métal, le verre), ou pour la réalisation (logiciel d’architecture ou de modélisation pour les dessins et maquettes), l’architecture est une des composantes premières dans le travail de Cécile Gray.

Une marque, voire une signature désormais, qu’elle affirme jusque dans son pseudonyme, Gray, subtile mélange qu’elle emprunte à la fois à la styliste Madame Grès, à l’architecte Eileen Gray, mais aussi, de façon plus romanesque, au Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. Hors cadre, cette démarche hybride l’empêche de se cantonner à un domaine de prédilection unique, et lui permet d’imaginer le futur post-Villa Noailles sous un spectre toujours plus large mais encore à définir. Si le Prix du Public a permis un coup de projecteur sur la créatrice et son travail, multipliant les rencontres et les nouvelles propositions en France comme à l’international, ce désir à peine atteint se transforme aussitôt en une première étape, un tremplin à saisir. Qu’il s’agisse d’une collection de vêtements, d’une déclinaison de ses bijoux, d’une création de marque, du montage d’une exposition ou d’une installation artistique, les idées de projets ne manquent pas, dans la mode mais pas seulement…