Et si, à l’instar du vinyle, la diapo faisait son (grand) retour ? C’est le rêve de Lee Shulman qui consacre ses journées à les trier, les numériser, et surtout à admirer, à travers ces petites fenêtres, des moments de vie d’avant et d’ailleurs.

Installez-vous confortablement dans le canapé. On lance la soirée diapo.

Lanterne magique

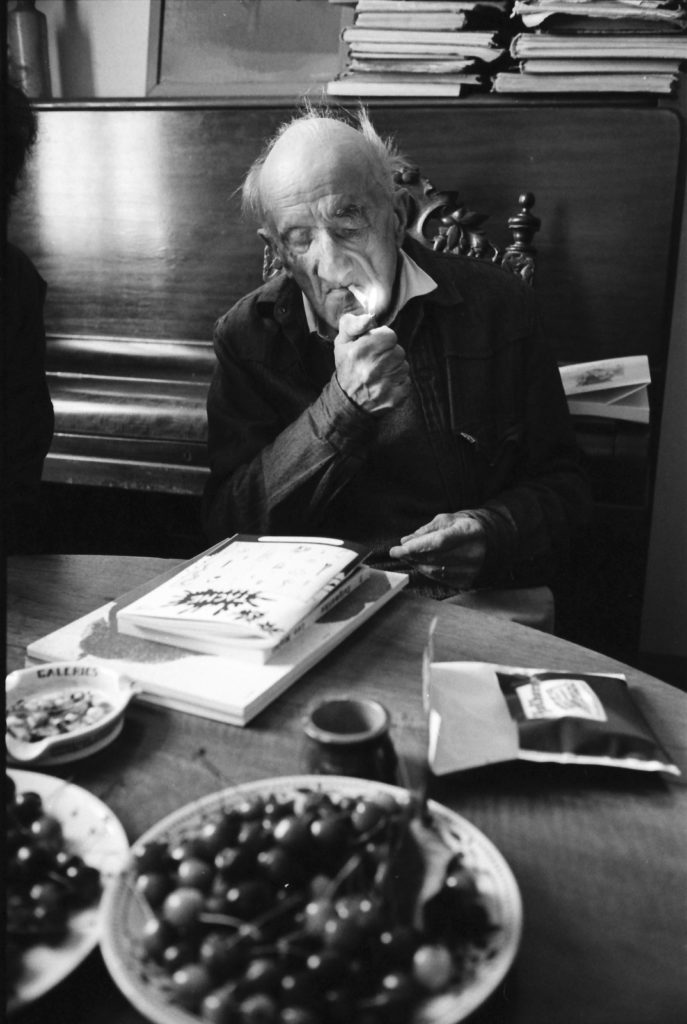

C’est pour la fascination qu’il exerçait sur le public que l’ancêtre du projecteur, qui révélait l’image via une lumière de chandelle ou une lampe à huile, a été baptisé « lanterne magique ». La magie a continué d’opérer tout l’été car, pour fêter son cinquantième anniversaire, les Rencontres de la Photographie d’Arles ont confié une maison à Lee Shulman, fondateur de The Anonymous Project. « The House est une immersion. Le visiteur est plongé dans les 50’s par le biais d’une scénographie, d’installations et de projections de diapositives dans les différentes pièces, recréant une ambiance et des instants du quotidien de l’époque. » Diplômé en vidéo et photo, réalisateur de films publicitaires, Lee a collecté 850 000 diapositives, principalement en provenance des Etats-Unis, d’Angleterre et d’Europe. Elles dessinent un portrait, des portraits, de la société des années 40 à 90. « Les diapos sont des pièces uniques, brutes. En 2017, j’ai acheté un lot de 500 diapos pour 10 €. J’étais subjugué par la qualité de l’image, la densité des couleurs et par cette faculté à capter des moments de vie. » The Anonymous Project était né avec l’ambition de créer un fonds inédit de photographies vernaculaires pouvant renseigner des étudiants, des anthropologues ou simplement des curieux sur les modes de vie des décennies précédentes.

Collectionneur de mémoire

Contrairement à un film négatif, la diapo enregistre la lumière directement en positif et, insérée dans un cadre, est projetée par transparence. « Avec une diapo, on est honnête. C’est difficile de bien cadrer comme avec un Polaroïd. Le hasard joue un rôle et le résultat est souvent aussi imparfait que touchant », indique Lee. Ce projet, qui exploite 12 000 diapos, parle de mémoire collective et d’humanité. « En découvrant les lots que j’achetais ou que l’on m’envoyait des quatre coins du monde, j’ai compris que nous avions tous les mêmes espoirs, partout, que l’on soit à un repas de famille, en voyage ou à une fête entre amis. » Regroupées par thématiques, les diapos nous racontent une nouvelle histoire : My fucking Christmas, Sweet dreams ou encore The lover’s box qui retrace les instants complices et amoureux d’un couple d’américains. Lee et son équipe répondent aussi à des demandes de magazines comme avec ce dossier de onze pages publié dans Le Nouvel Obs sur Noël. The Guardian, le New York Times ou encore la BBC ; The Anonymous Project fait parler la presse internationale et l’enjeu pour Lee est bien de faire reconnaître la photo comme discipline artistique à part entière, avec une place qui lui serait dédiée dans les musées.

Storytelling

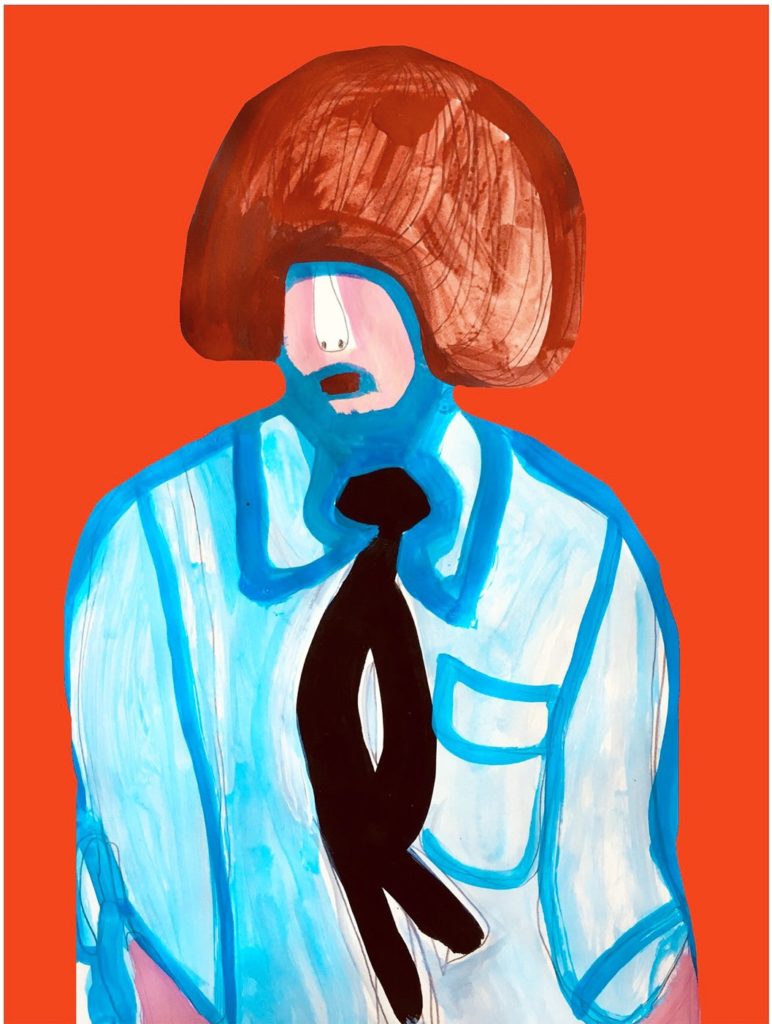

À travers ce projet, la volonté de Lee est aussi de transmettre : « Ce rapport intime entre le sujet et le photographe, l’humanité qui s’en dégage, est ce qui nous dissocie de l’animal. Partager nos expériences nous enrichit. Et notre besoin d’amour et de rire nous lie tous. » Témoin indirect de moments intimes du passé, Lee leur donne une seconde vie. Et les projets se multiplient ; des expositions à venir dont The House en Chine, la sortie de l’ouvrage Midcentury Memories (Taschen) et d’autres livres en préparation… « On aime les collaborations hybrides et nous sortons prochainement une collection de livres chez Flammarion qui met en regard et en conversation des photos et des textes écrits par des auteurs qui s’approprient librement nos images : ‘Histoire de familles’ signé Justine Lévy et ‘Andrew est plus beau que toi’ d’Arnaud Cathrine. On a hâte de les montrer ! ». Si pendant un temps, The Anonymous Project proposait des tirages à la vente, Lee a choisi d’y renoncer. « La diapo, conservée dans de bonnes conditions, garde intacte l’intensité des couleurs pendant des décennies mais la difficulté était de trouver un support de qualité et à un prix acceptable. Et je pense que le meilleur support pour la diapo, c’est la lumière ! »